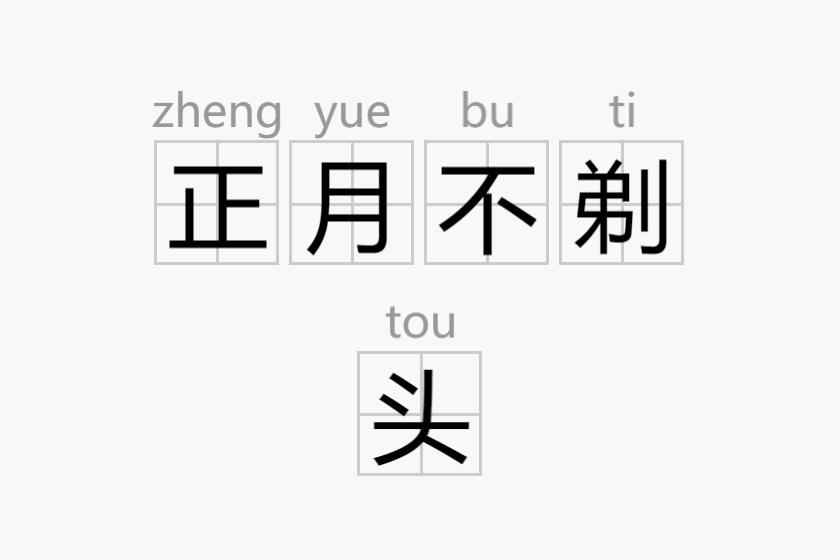

正月不剃头(民间俗语)

温馨提示:这篇文章已超过404天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

正月不剃头

民间俗语

正月不剃头是指我国大多数地方都流传着的“正月不剃头,剃头死舅”、“正月剪头妨舅舅”的习俗。

| 中文名 | 正月不剃头 |

| 别名 | 正月理发死舅舅 |

| 起源时间 | 公元1644年清军入关 |

| 来源 | 历史事件、社会风俗 |

风俗介绍

居住在东北的满族人正月也不剃头,大都等二月二这天剃头,其名曰“剃龙头”。年年剃龙头,长大成人定会龙腾虎跃、金榜题名有出息,他们“妈妈例儿”(也写作“妈妈论儿”,即日常生活中的迷信禁忌和迷信言论)也认为“正月里剃头妨害舅舅”。可见这是人类古俗的孑遗,也可能是源于民族矛盾。

老人们总会告诫晚辈,正月不“剃头”,正月“剃头会死舅”。在满清军入关之时,为巩固清朝统治地位,颁布“剃发令”来表明忠于清朝,所有汉人一律剃头,多尔衮还在北京各个城门口,人群聚集地,下令免费为汉人剃头。而许多人却道:“宁为束发鬼,不作剃头人。”就是为了表明对前朝的忠心,以保留头发“思旧”。而后人把“正月不剃头,思旧”慢慢也变成了“正月剃头死舅”。这在于当时人们文化水平低,语言以方言为主,口口相传之下就成了这个版本。

风俗传说

传说一

剃头

剃头相传,很久很久以前,民间有一位剃头匠。剃头匠家境贫寒,但特别孝顺。这一年春节,剃头匠准备去舅舅家中拜年,但是,自己一年到头辛辛苦苦也没有攒下几个钱,连给舅舅买份像样的礼品都办不到!剃头匠思前想后,目光突然落到自己的剃头挑子上,对呀,何不趁着新年,给舅舅剃头、修面,让他老人家清清爽爽过个节?于是,年年正月,剃头匠都挑着剃头挑子,前去为舅舅剃头、修面。

日月如梭,转眼间十馀年过去了。这年冬天,剃头匠的舅舅不幸溘然长逝……过完年,剃头匠不由自主又担起剃头挑子,照例准备去为舅舅剃头,可猛然间,他方才想起舅舅早已不在人世,不由得号啕大哭……邻里坊间便依据此事,说剃头匠是“正月不剃头——思舅舅”。久而久之,民间俗语中又变“思”为“死”,成了一项民俗禁忌。

传说二

春秋战国时期,中原大地一片烽火狼烟。因为自己的父亲——秦国王子子楚被赵国拘为人质,嬴政自小便在赵国长大。这年正月,嬴政的舅舅来姐姐赵姬家中拜年,正赶上小嬴政在屋内剃头。这嬴政的舅舅虽然辈分大,但年纪却与嬴政相仿,趁剃头匠为嬴政洗头的间隙,这个不谙世事的孩子便拿起桌上的剃头刀把玩,那剃头刀何等锋利,嬴政的舅舅一不小心,竟把手指割了一个长长的口子……谁也想不到,几天之后,嬴政的舅舅竟然不治而亡,一命呜呼了!

后来,嬴政被接回秦国,继承大统。数年征战之后,秦王嬴政扫平六国,统一天下,更名秦始皇。转眼间,又是一年正月,宫中的太监准备给秦始皇的儿子理发,不知怎么的,秦始皇猛然想起自己离奇死亡的舅舅,连连摆手阻止道:“不能剃,不能剃,正月剃头死舅

舅!”秦始皇贵为一国之君,金口玉言,这件事很快便在民间传开,

从那之后,百姓过年的春节民俗中便又多了一项禁忌。

传说三

民国二十四年版的《掖县志》卷二《风俗》揭出了习俗的谜底:“闻诸乡老谈前清下剃发之诏于顺治四年正月实行,明朝体制一变,民间以剃发之故思及旧君,故曰‘思旧’。相沿既久,遂误作‘死舅’。”正月不剃头,原是“思旧”。正月为一年之始,有如一日之晨。正月一个月不剃头,以缅怀传统。乡老将“剃发令”的时间记错了,不是顺治四年正月,是顺治二年六月。

那时候摄政王多尔衮就下令在北京的前门、地安门、东西四牌楼等主要的路口设立席棚,免费给来往的行人剃头。“剃发令”规定官军民一律剃发,迟疑者按逆贼论,斩!朝廷以死要挟汉人归依满人的发式,使汉人惊恐万状。但这惊恐瞬间化作满腔怒火,他们宁死也不剃发,甚至高呼:“宁为束发鬼,不作剃头人。

”但是,脖子毕竟硬不过钢刀,汉人为了项上头颅被迫剃发。然而反抗并没有停止,正月不剃头即是一种反抗形式。1644年至1650年(顺治元年~七年)间,意大利人卫匡国写下《鞑靼战纪》,记录了中国南方军民为保卫头发而战的情况:士兵和老百姓都拿起了武器,为保卫他们的头发拼死斗争,比为皇帝和国家战斗得更英勇,不但把鞑靼人赶出了他们的城市,还把他们打到钱塘江,杀死了很多鞑靼人。实际上,如果他们追赶过去,也许会收复省城和其他城镇,但他们没有继续发展胜利,只满足于保住了自己的头发。为剃头不惜掉头,这是意大利人很难理解的。

传说四

汉族男儿自古就蓄发,“身体发肤,受之父母”,不敢损伤、妄动。剃头简直就是剔命。“去发”的髡刑不在五刑之内,但也是一种刑罚。三国曹操割发代首就是明证。此习自隋、唐以后已废止:未成丁的孩童,头发复颈披肩;成年后,总发为髻。那时候,清朝为了统一全国的服饰,强迫汉人学满人的样子,剃头留辫子。

满族人原是狩猎部族,为了实用方便,从额角两端引一直线,直线外的头发全部剃去,仅留颅顶发编成辫子。习俗有极强的传承性,也会因时因地而变。满族入主中原后,强迫汉人剃发,“留头不留发,留发不留头。”汉人誓死抗争,死了很多人,但最后还是被强迫剃发,都留“金钱鼠尾”了。这样,正月不剃头以“思旧”就失去了赖以存在的文化心理基础,由谐音讹传为“死舅”。为了反抗满族的统治,汉人就编造出正月剃头死舅的说法。正月一个月不剃头,意味着一年没有剃头,以此来缅怀祖宗,缅怀传统。而舅舅在中国人的传统中,是公正的象征,一般家庭分家都是由舅舅主持公道。

风俗误解

剃头

剃头实际上,“正月里理发死舅舅”的说法实际上是源自于一个“误解”。据考证,1644年清朝入关后,官方要求所有男子留“沙壶头”,即剃掉前额的头发,在脑后扎一条辫子。于是许多人把遵从传统习惯和怀念明朝的情感结合起来,约定每到正月里大家都不剃头,并将这个行动定名为“思旧”,意思是“思念过去的历史”。但随着时间的流逝,口耳相传,以讹传讹,“思旧”的谐音附会成了“死舅”,遂有了流传至今的民俗。

从一定意义上讲,中国文化的核心是一种“人伦文化”,注重父慈子孝、兄友弟恭,这样的文化背景促使原本的“误会”竟形成了强大的力量。随着社会发展,人们对“节俗”的传承应有所选择,现代人应该与时俱进地理解春节的文化内涵,过春节由“重仪式”向“重文化”转变,不要因为一场“误会”影响了人们的正常生活。据了解,在我国南方一些大城市,正月不理发的规矩已逐渐淡化,但在我国更广的范围内,这一旧时“年俗”还存在,需要人们更新观念。

参考资料

1.正月里理发了怎么补救·见闻网