死磕派律师(吴庆宝发表的期刊)

温馨提示:这篇文章已超过403天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

死磕派律师

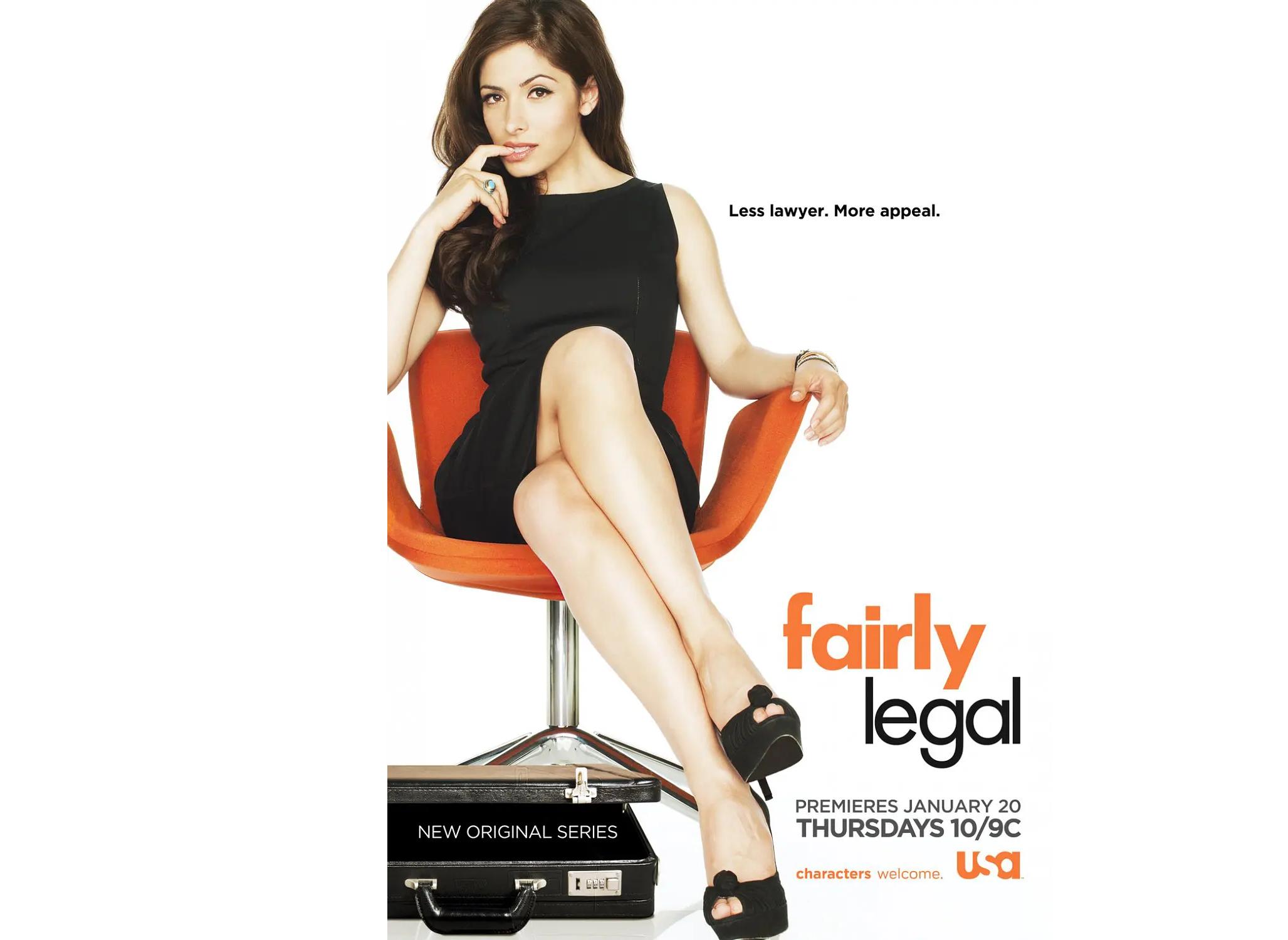

吴庆宝发表的期刊

2013年7月24日,北京市司法局副局长吴庆宝在《环球时报》上发表了《死磕派律师更要维护法治社会》一文,肯定了死磕派律师的作用,提出“政府应主动团结这些律师群体,让他们成为决策的参谋之一”,但同时也提醒“切忌私下小范围形成与政府对立的意见和行动,将自己划到政府的对立面”。同年8月28日《南风窗》18期刊登的《死磕派律师》一文中,认为死磕派律师的涌现,在律师江湖中掀起了不小波澜,也在更大的话题域中产生死磕派律师“到底是磕出法治中国,还是磕坏中国法治”的争论。2014年5月8日,单仁平在《环球时报》上发表评论称,“死磕派”律师不可政治上自我高估。

| 中文名 | 死磕派律师 |

| 英文名 | Screwing send lawyer |

| 类别 | 专业名词 |

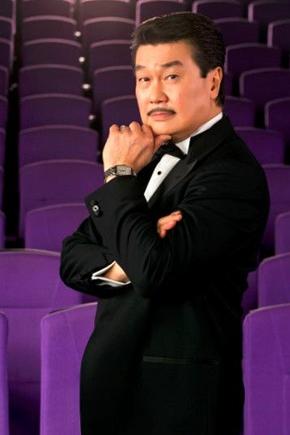

| 代表人物 | 杨学林 |

重要影响

从掀起业界涟漪到撬动中国法治进程,死磕派律师无论毁誉几何,都将是中国法治史上的重要一笔。

概念成形

死磕派

死磕派一直被认为是死磕派首创者的杨学林律师回忆说,他最初是听迟夙生律师说过这个词。2011年6月发生了“北海案”,4名刑辩律师以刑辩界臭名昭著的伪证罪被刑拘。当时恰逢“李庄案”第二季以检方撤诉告终不久,刑辩律师们还未从胜利的喜悦中回过神来,又被现实狠狠打击了一下。

激愤的律师从各地前往北海为被刑拘律师辩护或是声援。上世纪80年代就开始执业的齐齐哈尔律师迟夙生是律师界少有的全国人大代表,她一直偏安于东北一隅。“北海案”发生之初,前往声援的律师在当地遭遇了诸多困难和压制,迟夙生坐不住了,从东北飞往广西。她看到有律师受到不明身份的人员围攻被打伤,忧虑重重,说了一句“得死磕”。杨学林从那时开始对“死磕”这个东北方言留下了印象。

2012年初,贵阳发生“黎庆洪打黑案”,总共有50多名被告,涉及27个罪名,事态越发严峻,最先介入的周泽律师呼吁各地律师前往援助。最终有本地和外来的律师共88人出庭辩护,庭审前后持续了40多天,堪称共和国第一大规模刑事庭审。

“黎庆洪案”在贵阳第一次开庭时,天气异常寒冷,但庭审过程更为僵硬。甫一开庭,辩护律师便直指上级指派的公诉人身份不合法,要求回避。僵持之下,一个上午过去了,公诉人连起诉书也没有念成。中午吃饭时,迟夙生忧心忡忡地对杨学林说:“这个事情我看得坚决死磕。”

一语成谶。当天下午继续开庭时,律师继续申请公诉人回避,一直僵持到当天庭审结束。第二天,审判长一开始就宣布驳回前一天的回避申请,律师们立即提出抗议,要求复议,但是审判长不予理会,径直让公诉人宣读起诉书。一些律师按捺不住,纷纷站起来抗议,最终审判长命令法警将伍雷、刘志强和杨名跨3名律师驱逐出法庭,并训诫了多名律师。

直到开庭第五天,迟夙生律师激烈抗议审判长无故中断已经启动的非法证据排除程序,也被下令驱逐出法庭。面对围上来的法警,她情绪激动,血压升高,一头栽倒在地,被送往医院急救。这一幕成为“死磕”最形象的展示。

“黎庆洪案”后,死磕这个词就不断出现在杨学林的微博和博客上。2013年2月,杨金柱、陈光武、杨学林、刘志强等在“黎庆洪案”中死磕过的律师在江西办理“桂松案”时,斯伟江发了一条微博,戏称:“你们死磕这班人又去搞新案子啦,不如任命你们为死磕派。”

刘志强开玩笑说,“死磕派不是谁都能当,要搞一个认证”。杨金柱马上说,那就搞一个死磕派律师认证中心,还煞有介事地写了一份《关于拟成立“中国死磕派刑辩律师资格认证中心”的说明》,拟邀请陈有西、袁裕来、斯伟江等知名律师作为专家评审团。但在杨学林看来,杨金柱的“杨氏刀法”一向虚虚实实,纯粹是“搞着玩”,“后来都没人提认证的事情了”。

不久后,杨学林发了一条微博,根据辩护风格,将中国刑辩律师分成三种:死磕辩护派、形式辩护派和勾兑辩护派。后两者分别指走过场、做足样子的辩护律师和通过幕后勾兑解决问题的律师。此后,大部分参加过“李庄案”“北海案”“常熟案”和“小河案”的律师一般被认为是死磕派律师。

争议死磕

死磕派律师中比较年轻的王兴律师并不赞成使用“死磕派”这样的说法,“往往因为概念界定不清,导致误会和矛盾”。

这种担心已经成为现实。根据杨学林的三分法,非死磕派律师好像被归为道义上存在问题的群体。这引起不少律师的不满

王立峰律师用充满讽刺的笔调写了一篇《正常律师转向死磕派律师之秘笈》,描绘了一幅从接案、会见、庭审一直到结案过程的死磕派规划路线图,言语间颇有指责死磕派律师喜欢炒作、煽情和不顾当事人利益的意味。

黄云中律师则直指死磕派律师为撒娇派,他批评死磕派没有传递正能量,“置己身于体制对立面,以演艺手法娱乐社会。利欲之心高过公义之心,热闹之中对正常法制构成破坏,也将律师业导向不归之途,十分恶俗”。

死磕派律师受到的非议不光来自业界。频繁发生的死磕案例也吸引了最高人民法院高层的注意。在法庭上抗议、发微博、被逐出法庭……这些死磕表现被原最高人民法院副院长张军在一次法官培训会上归纳成律师“闹庭”,并要求法官加强庭审的掌控能力。

或许死磕派律师最危险的争议来自内部。迟夙生说,死磕派之间有时候也会死磕。尽管陈有西和斯伟江两位成名于“李庄案”的律师都不承认自己是死磕派,但他们在一系列大的死磕案例中几乎没有缺席。

冲突首先发生在陈有西和杨金柱之间,两位曾并肩作战的律师在“北海案”后突然决裂,双方各自写了多篇文章相互指责、“揭露”。此后先后代理过“李庄案”的陈有西和斯伟江之间又发生了论争。许多律师不愿谈论谁是谁非,事实上这些论争已经演变成了罗生门,在不同人那里将构建出不同的“真相”。一些人认为主要是理念之争,另外一些人则将论争解读为争功。

死磕派律师们也在努力消除误解和争议,他们做出的第一步努力就是为死磕正名。杨学林认为“很多人对死磕派有误解,好像就是瞎闹、瞎搞,我们全是从刑事诉讼法上抄的,一个字都不差,要求法院按照刑事诉讼法来做。如果法院做了,死磕也磕不起来”。

王甫律师自“北海案”开始加入死磕团队,他认为造成误解的关键在于死磕的方式太单一,无非是申请回避、被逐出法庭、死磕程序等等,而法庭上的辩护词、辩护策略这些技术性的内容公众没有看到,因此容易形成死磕派没有技术的印象。

被杨学林称为“传奇人物”的朱明勇律师虽然有许多“死磕”的辉煌历史,但也不愿意自称为死磕派律师,因为这个概念“无法从字面意义理解真正的内涵是什么”。在他看来,死磕在某种意义上来讲,就是“对司法机关的违法进行坚决的抗争”,而律师最大的武器就是法律。

死磕派律师虽然都不再是体制内律师,但他们也在寻求与体制共存之道。杨金柱在他今年新年献词中写道:新年的梦想之一是“让执政党对死磕派律师们越来越包容和尊重”。在死磕派律师之前,涌现过一些维权律师或人权律师,以公益维权为主,通过个案推动社会进步。在朱明勇看来,他们与死磕派律师的不同之处在于,死磕派律师追求的是个案公正,而维权律师可能出于理想而伤害到当事人。

即使是死磕派律师中表现最为高调的杨金柱,在杨学林看来,也是颇为务实的。他举例说,杨金柱在近期一个案子中,“前期大力死磕,网络揭露,后期庭审和谐,网络消声。为何?因当事人告知有司已让步,要求给面子。律师及时改变策略,以最大限度维护当事人利益”。死磕派律师本质上仍然是追求业绩的职业律师。

2013年7月24日,北京市司法局副局长吴庆宝在《环球时报》上发表了《死磕派律师更要维护法治社会》一文,肯定了死磕派律师的作用,提出“政府应主动团结这些律师群体,让他们成为决策的参谋之一”,但同时也提醒“切忌私下小范围形成与政府对立的意见和行动,将自己划到政府的对立面”。

不少死磕派律师都提到私下场合来自官员的认可和赞赏,或是官员改变了以往对律师的偏见。杨学林在代理“李庄案”之后就明显感觉到了差别,以往他代理一些比较敏感的案件时,有关部门都会找他谈话,自那以后好像变得信任他了,不再有类似的谈话。

从掀起业界涟漪到撬动中国法治进程,死磕派律师无论毁誉几何,都将是中国法治史上的重要一笔。著名刑法学家陈兴良教授觉得死磕派律师“不像律师”,但是“律师不像律师首先是因为法官不像法官”,他认为“不可否认死磕派律师以一种自我牺牲的方式推动法治进步”。

2014年4月9日,求是理论网转载新浪博客博主千钧客博文《解读“死磕派”律师》一文,文章认为,法律人是十分圣洁的称呼,全国25万律师,绝大部分兢兢业业,为中国法制建设和公平正义作出了积极贡献。但在少数所谓“死磕派”糟践下,法律人这个词已经毁誉参半。他们以网络为平台,以宣扬“宪政”思潮、炒作负面舆论、插手热点个案为共同目标,以师生、朋友、同事等人脉关系为纽带,以操控舆论、签名造势、煽动围观、聚集施压为手段,结成了形式松散、联系紧密、行动抱团的“联盟”。这个“联盟”不守法律伦理、不讲公平正义,只有垄断司法叫板政治的野心,把小事搞大、大事搞炸,唆讼、架讼、霸讼等现象愈演愈烈,庭审中想当法官,遇事后争做无赖,动辄扣以“政治迫害”的帽子,俨然法律界黑社会,严重阻滞中国法治进程。

2014年5月8日,环球时报刊登单仁平评论文章《“死磕派”律师不可政治上自我高估》,评论称,“死磕派”律师大体都是针对“公民维权”开展活动的。整体看,他们对推动社会更加公正、对发展公民维护正当权益的能力做出了一份贡献。通过唐慧案、任建宇案等,社会的法治思维获得了新的角度。与此同时,“死磕派”律师的行为方式不时突破律师行业的规范。他们当中的一些人经常表现出激烈的政治倾向,他们的维权活动并非专注于法律手段,而是倾向于“社会化”,如动员网上舆论,支持甚至参与非法的现场活动等。律师通常都应是法律条文主义者,严格在现有法律体系内行事,以这个体系为唯一蓝本开展业务。

但一些“死磕派”律师以质疑、修正现有法律体系为使命,他们更像是“社会活动家”和“政治积极分子”。这使得“死磕派”律师的角色让人一言难尽,他们当中一些人对社会进步的积极作用和政治破坏力错综交织,一方面推动司法的程序正义,一方面又为实现具体诉求不择手段。他们一方面唤醒了部分人的维权意识,一方面又与民粹主义力量合流,导致舆论对司法的过度干预。从这几年的情况看,维权律师表现自我价值观的空间很大,尽管一些人公开展现反对现有权力体系的姿态,但只要他们以合法方式活动,他们的存在就实际被接受了。这当中有的“死磕派”律师自我炒作,谋取名利,整体环境也未做干预.......

在这个社会上,所有人都应当对法律有敬畏感。一些官员丧失这种敬畏,结果不断有人身陷囹圄。有的“死磕派”律师也从另一个方向失去对法律的敬畏,以为自己的价值观就是法,顺他们的要求行事就是法治建设,否则就是“维护专制”、“反人民”。他们在政治上有些幼稚,个人性格中还有些傲慢,这使得他们对时代潮流的看法出现偏差。“死磕派”律师成为“异见人士”中较为活跃的群体,一定程度上刺激了社会的反思,但他们自己却丧失了反思的能力。这是危险的。他们必须承认自己的局限性,他们切不可以为,自己才是中国民主与法治建设的突破和决定性力量,这样的自我政治高估会导致行为的很多错误。

死磕派律师面临着诸多无奈,无奈之下难免有无奈之举!但是,如果律师群体希望获得广泛的社会认同,就要走一条有别于传统的死磕道路——依靠严谨的逻辑赢得时代的掌声,经受历史的检验;用律师的经验活跃法律的生命,而不能无理取闹。

就整个律师队伍看,“死磕派”律师所占比例极微,且律师业界对“死磕派”律师本就争议颇大。因此,无论现在,还是未来,“死磕派”律师都不会是中国律师界的主流,也不可能成为中国律师队伍发展的主流方向。

参考资料

1.“死磕派”律师是个什么“派” ·观点中国