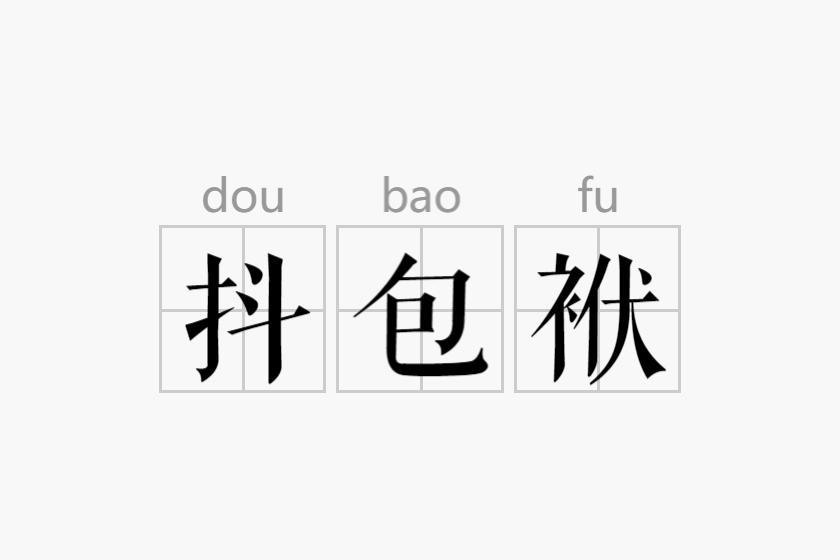

抖包袱(相声术语)

温馨提示:这篇文章已超过470天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

抖包袱

相声术语

抖包袱,相声术语,指把之前设置的悬念揭出来,或者把之前铺垫酝酿好的笑料关键部分说出来,比如笑话,最后一句可笑的,点睛之笔,就叫包袱。相声的包袱手法粗放地归纳大约有二十多种。

| 中文名 | 抖包袱 |

| 性质 | 相声术语 |

| 核心 | 最后一句可笑的话 |

| 种类 | 大约二十多种 |

解释

包袱,指相声、独脚戏、山东快书等曲种中组织笑料的方法。一个笑料在酝酿、组织时称“系包袱”,迸发时称“抖包袱”。习惯上也将笑料称为“包袱”。

艺术辩证法

现象和本质

任何精湛的艺术都不是掠取生活的表面现象,任何感人的形象也不是只传达人们一时短暂的某种浮泛情绪,而是深入生活的底蕴,揭示潜藏在艺术形象内部的生活潜流。在有限的时间和空间里,表现无限丰富的社会内容,创造深刻隽永的艺术典型,犹如一枚味道醇厚的橄榄一样,把生活的丰富性寓于单纯的艺术形象之中。相声作为一种艺术,当然也应该在这方面着力。作为来源于民间的艺术形式,相声与民众之间有着天然的亲和力,始终和人民的思想感情和社会生活紧密相连,反映了群众生活中的情趣与喜怒哀乐。笑产生自矛盾,而喜剧矛盾又往往以司空见惯的事物、引以为常的习俗为基础。可以说,在各种艺术形式中,再没有比喜剧艺术更强调其通俗性、群众性的特点的了。因为,笑的过程实际是观众按照自己的生活经验,来认识演员所创造的艺术形象的过程;当形象违反了生活常规时,才产生出幽默或讽刺的“包袱”来。譬如,一个五、六岁的孩子穿上了大人的衣着,一个年过半百的老妇打扮得花枝招展,他们所以可笑,乃是由于违反了群众熟悉的生活常规。因而,“包袱”的效果,乃是由于艺术形象中的各种矛盾与群众所熟悉的生活常规不能协调而产生的。

然而,这并不是说相声只应反映生活表面现象。不是的,虚假、肤浅的表像必须排斥在一切艺术大门之外。随着人们审美标准的不断提高,笑将是高尚情操和健康情感的一种表现。因此,在“包袱”的创造中,就存在一个现象和本质的关系问题,也就是说,如何使包袱既从现象上着眼,又向本质处开掘;既播下通俗性的种子,又结出深刻性的果实;即使包袱可笑,又能发人深思。这在选取题材时,就需要抛弃很多和生活本质毫无关系的肤浅现象,而选取和生活本质紧密相关的典型事例,在这个过程中,既需要形象的摄取,又需要通论的筛选。所谓典型即是把概括性和形象性融为一体,在形象里浓缩着发人深省的生活真谛,在概括时包容着丰满的生活血肉。

打倒“四人帮”以来,一些深受群众欢迎的相声,在这方面取得了不少成功的经验。如在《特殊生活》开始的垫话里,有一个打开收音机,几个波段都在播送“样板戏”的包袱。这个现象是群众熟知的,却又包含着极其深刻的内容。它概括了“四人帮”横行时期,我国人民的枯燥无味的文化生活。收音机成了整个文艺舞台的缩影。这段文字中还有一个“改革”唱腔,增加评乐队伴奏的“包袱”。那样的旋律,那样的气氛,那样众多繁琐的伴奏乐器,我们也是熟悉的。但它又是深刻的。它告诉我们,“四人帮”之流是怎样在一夜之间扼杀了具有悠久历史的优秀戏曲艺术的!《如此照相》中把林彪、“四人帮”鼓吹的当代迷信,熔铸在照相的生活片断中表现,也是现象反映本质的成功范例。那种充斥于生活中的“语录对话”,本身就是对不正常政治生活的嘲弄和贬斥,它不仅激起我们更加仇恨这些历史罪人,也促使我们进行深刻的自我反省。这就是“包袱”的深刻性之所在。

畅快的笑声应引起人们严肃的思考。相声作为喜剧艺术,应开掘生活的底蕴,溶进生活的真谛。应该看到,它揭露矛盾的方法和效果,甚至是其它艺术形式所不可比拟的。

明快和含蓄

喜剧具有明快的艺术风格,笑是淋漓尽致的抒情。从笑的过程分析,在笑声迸发的刹那,不容许有任何晦涩和模糊,不容许有任何间隔和障碍,它必须如电流一样,把矛盾迅速摆列出来,让一切清楚可见并直刺观众的神经,然后以打闪纫针的工夫抖响包袱。所以,表面看来,笑,似乎是和含蓄相排斥的,在相声中似乎不存在诗意,所有的包袱都应一览无余。其实不然,作为艺术,无论是哪种形式,都应该有诗的含蓄,都应该在有限的容量里表现无限的内容。都应该允许而且诱发读者或观众的艺术联想和艺术想象。笑是淋漓酣畅的,但笑又是集体的抒情方式。作者和演员播下的笑料种子,只有在群众中生根发芽才能迸发为雷鸣般的笑声。也就是说,尽管在笑声迸发的刹那间是迅雷不及掩耳的,然而,在笑声迸发之前却需要一个艺术酝酿的过程。包袱的含蓄性。正集中于笑声之前——包袱的酝酿过程和笑声之后——对包袱的品味过程。

包袱的酝酿过程,实际是相声再现生活的过程。如果说,“现象与本质”的辩证法,是如何挖掘生活的问题,那么“明快和含蓄”的辩证法,则是如何反映生活的问题。列宁在他的《哲学笔记》里引用费尔巴哈的话说;“俏皮的写作方法还在于:它预计到读者也有智能,它不把一切都说出来,而让读者自己去说出这样一些关系、条件和界限,……只有在这些关系、条件和界限都具备时说出来的那句话,才是真实的和有意义的。”作为相声艺术手段的包袱即是如此。一旦被作者或演员把握了生活的本质以后,他并不是把这一切都一览无余地表现出来,而是用包袱这个艺术手段把它们交织融汇在一起,或以轻松喜剧的侧面映衬、显现严肃悲剧的主题;或者,在轻松喜剧的包袱里渗透着深沈、隽永的含义。如《特殊生活》中所包含的控诉性内容,《如此照相》中所蕴蓄的愤怒感情等即是如此。有关含蓄的包袱,更是不乏其例的。如何迟同志的《买猴儿》,因猴儿的恶作剧而致使当采购员的“我”全家遭殃的情节中,有一个“猴儿倒是胖啦。我爱人瘦得成猴儿啦”的包袱。生动地描写了“马大哈”给工作带来的危害,它并没有把范围、过程、细节—一描绘出来,而只以鲜明对比的方法把结果告诉观众,让人们去品味、想象其中的含意。在《醉酒》中描写醉汉的不同类型,也是极其简洁的。一个在自行车、三轮车、汽车驶过时都不躲避,而只在消防车前乖乖地躲闪开来的细节,就活托出酒徒借酒撒疯的精神状态;它不需要过多的陪衬,却给人以想象的广阔天地。而两个醉汉要爬手电筒光柱的行动,更是既夸张又含蓄的,它以相反相成的手法,以其自持不醉来描状其真醉,确是凝炼的妙笔。在我国艺术辩证法的宝库中,有以正面表现反面,以单纯表现丰富等种种方法。它们都能使明快和含蓄的辩证关系统一起来,或者,它们本身就是明快与含蓄的辩证法。《下棋》以摹拟电影《追捕》中的音乐声,来展示某些人们庸俗、浅薄的精神境界和生活情趣,其人物的性格,感情的起伏全在音乐旋律的一快一慢、一张一弛之中展现,可算是寓单纯于丰富之中的一个典型。这与传统《下棋》的小段儿,把棋子“车”卡在嗓眼儿里,在求医的过程中,还要求用“马”踩出来的夸张手法,是相映成趣的。它们都在锤炼性格上下工夫,而把情节的夸张和性格的真实统一起来,即使在荒诞的情节中,也能使我们觉得人物是似曾相见的。

从艺术结构分析,相声和一般文学样式是不尽相同的。其它文学样式如叙述性较强的文体,多具有启、承、转、合——即矛盾的发生、发展、高潮、解决几个阶段,而相声则往往把后两者,即高潮和解决结合在一起。在高潮中结束,既要掀起笑的浪峰,在包袱中突现、生发主题和人物性格;又要给观众思索和回味的余地,在包袱中暗示或提出作者所关注的问题。因此,相声的“底”是极其重要的。它在结构方式上,和具有浓重抒情特点的诗歌相似。往往是一箭双雕,把明快和含蓄有机地结合起来。传统相声中的“底”写得好的俯拾皆是。如《化蜡签》中“老喜丧”的结尾,简直是一首含义浓郁的诗。它把旧社会的世态炎凉,把人物复杂矛盾的心理,把作者难以言表而又要使观众不言自明的妙境,极其透辟又极其含蓄地展示了出来。如《属牛》中知府的那一句“下月太太生日,太太比我小一岁”的结底,也是一枚味道醇厚的橄榄,它把知府的贪婪和虚伪、狡猾和卑劣,入木三分地揭示出来;却又不在明处留下一丝血迹。如《携琴访友》中最后弹棉花的底,也是既意蕴丰富又明快酣畅的;知音者的伤心是谁也意想不到的,它从反面嘲笑了弹琴者既拙劣又自傲,既矜持又庸俗的丰富性格。最近以来,一些新相声,如《如此照相》的结底虽然还未必尽善尽美,但也有可取之处。当“高瞻远瞩”、“放眼世界”等种种语录操的动作被否定,原来是“我”想看看对面包子铺还有没有包子时,矛盾则由高直下,一落千丈,极其真实却又极其辛辣地鞭挞了当代迷信在人民群众心目中的实际地位。抖落包袱——让观众体味其深意的过程,实际上也是演员和观众默契合作的过程。它是建立在对自己揭示的真实生活充满自信和对群众的艺术修养、政治水平完全信赖的基础上的。

细腻和深刻

艺术的魅力,往往在于把思想的深刻性寓于形象的具体性中表现。因此,细节对于一切艺术形式都是至关重要的,它们的难度甚而超过对情节的设计。一行富有生活情趣的诗句,往往成为全诗画龙点睛的“诗眼”。一个生趣盎然的角色,往往是披露作者某种隐思的手段。而一幅面卷、一首歌曲的传神之笔.也往往在点苔、勾草或某一、两个音符中体现。恩格斯所说的除了细节的真实外,还要正确地再现典型环境中的典型性格。不是忽略细节的重要性,而是把它列为起码条件。可以说:没有细节就不是艺术。

情节在相声里的地位比较次要,它不象其它叙述性文体那样,把情节作为矛盾冲突的具体发展,所谓“人物性格发展的历史”。相声里的情节是为组织包袱服务的,它往往在虚拟、跳跃、若断若续、似有似无。如在《帽子工厂》里,为了揭露江青一伙随意给人扣帽子,甲、乙两人现身说法,时而是这样一种出身,时而是那样一个职务,情节完全是虚拟假定的,人们简直无法复述它的故事梗概。但那些细节,如“煤球是白的”等却给人们留下了深刻的印象。因为那些情节只是组织包袱的手段,而细节才是矛盾实质的具体体现。

侯宝林表演的《关公战秦琼》里,有这样一段生动的描写。“(学各种声音)‘瞧座儿,里边请’,‘当天的戏单子’,‘薄荷冰糖烟卷儿瓜子,水果糖饽饽点心’,‘头儿,前边儿坐嗨’;(学女人喊声)‘二婶儿,我在这儿哪!’……”仅仅数十字,由于把握了各色人等的细节语言,就把旧社会剧场里乌烟瘴气的环境烘托了出来。至于剧场门前:“两毛一位,两毛一位”,“真刀真枪玩命啦”的广告,更是那个畸形变态社会的写照。而“老子抗战八年,到哪儿也不花钱的”典型语言,则概括了国民党所谓“抗战”的实质。唯其细腻,因而深刻。因为艺术总是以少胜多、以小见大、以偏概全的。细节的魅力就在于把丰富性寓于单纯性的描写之中。

细节行动往往是人物内心世界的生动注脚。《化蜡签》里描写一个破落的大户人家,老头儿死了、老太太无人赡养,于是,三个儿子都以各种理由想把母亲挤走。及至女儿帮助母亲想了个“妙方”——把她陪嫁的蜡签化为锡饼,冒充金银,装阔气带回来时,三个儿子和媳妇们的态度陡然而变。我们看老太太回来时的一段描写:

“……儿媳妇一瞧,呵,这老婆儿开通啊!打腰里一掏钱哗楞哗楞直掉现洋,三十子儿雇的车,两毛甭找啦!这……这拉车的才要搀老太太,儿媳妇赶紧过来啦:‘我搀我搀,奶奶您哪儿去啦?我正要接您去呢!我搀您哪!’搀!搀可是搀,这手抱着孩子,那只手往老太太腰那儿摸去……”

儿媳妇的行动既是惊讶、怀疑,也是试探、进攻,是表面谦和内心狡诈的混合,比多少评论、叙述都要生动。以后的全部矛盾,都集中在对这锡饼戏剧性的探索里。这是细节也是情节,是由细节生发出来的生动的情节。在中国的戏曲、曲艺里,有不少是由小道具开掘出来生动的戏剧性内容的。《借髢髢》中的髢髢,《拾玉镯》、《碧玉簪》中的王镯、簪子,都成为冲突的焦点、人物关系的纽带、社会矛盾的象征。《化蜡签》里的锡饼子,也是打开人物灵魂的一把钥匙。及至三个儿子加敬佛祖,突然“孝顺”起来时,人们不免时时发出会心的微笑。嘲笑那在金钱面前的虚伪和丑态,并等待着最终喜剧性的结局。果然,老太太寿终正寝了,儿子以“老喜丧”为由觊觎着老太太的腰带,掩盖不住内心的喜悦。待到后事办完,债务如山,准备以老太太的遗产偿还失去的一切时,他们突然发现那不是金子,也不是银子,而是一咬一个牙印儿的锡饼子。愚弄人者受到了生活的愚弄。这时,他们才遏制不住内心的悲痛,失声哭起来。请看这个“包袱”的结底:

“街坊们纳闷呀!

“这家什么毛病啊!妈妈咽气没哭,入殓没哭,摔丧盆没哭,怎么完了事哭起来没有完啦!过去劝劝。

“过来一劝。

“哟,要了命啦,您别劝,活不了啦,妈妈死了死了吧,这怎么活呀?

“不是老喜丧吗?

“老喜丧,这帐没法还哪!”

鞭辟入里发人深省

“包袱”就是揭露矛盾的剖刀,而细节是展示矛盾内涵的,它如同大动脉旁边的毛细管,如同构成肌体的细胞;细节越形象,性格越生动;细节越具体,矛盾越深刻。从包袱的装、系、解过程分析,细节始终是作者刻意追求的。开始,作者要故意掩盖它,继而,作者要有意避开它,直到最后,当抖落包袱时,作者又要靠它来获取艺术效果。试回忆一下,《夜行记》里那连袖子也着了的灯笼,《昨天》里那到“失物招领处”领取丢失多年的洋车的老头儿,我们便会发现观众所期待和作者所酿造的,往往都是画龙点睛、生发主题的细节。不能离开细腻而追求深刻,正像不能离开形象性而追求思想性一样。一切深刻的思想内容都应该是具体可触的。文学不是哲学,笑的艺术更是生活的艺术,而不是课堂上的抽象的教科书。

烘托和点破

笑的电钮不是一按就响的,它需要一个酝酿、准备的过程。艺人们常说的“铺平垫稳”、“三翻四抖”就是指铺叙与揭露、烘托与点破之间的关系。烘托的内容多种多样,有气氛的烘托、情节和细节的烘托,以及语言和节奏的烘托等。气氛的烘托常常从环境、背景中渗透出来。当人物进入了与他不协调的喜剧环境时,便容易酿造“包袱”的气氛。《昨天》里被旧社会逼疯的老人,在新社会突然痊愈,《新桃花源记》里的陶渊明来到了人民公社;《吃元宵》里“温文尔雅”的孔夫子在世俗的社会里生活等,都是因人物所处的时代不同而产生的喜剧气氛。环境也还指具体的生活场所。如“戏迷”把舞台上的唱腔、念白和动作搬用到家庭生活中来,《黄鹤楼》、《汾河湾》等一些“柳活”,把家庭生活中的语言、习惯错搬到戏剧舞台上去,都能产生喜剧效果。另外,环境也指人物关系的矛盾。如《女队长》里“我”和“女队长”的矛盾,《傻子学乖》里傻子和他岳父、岳母之间的纠葛,《六口人》里张冠李戴的亲属关系等,都产生了滑稽有趣的效果。气氛是笑料的种子,是“包袱”的准备。它能产生一种喜剧的情势和欢悦的心理状态。情节和细节的烘托,是使“包袱”轮廓逐渐鲜明的手段。《夜行记》里的夜行风波并不是陡然而生的,而是像点燃爆竹的引线一样,一点一点地靠近了高潮。开始是“逛马路”处处感到不便,继而是“坐汽车”又认为“受限制”,最后才“下狠心”买了一辆除了铃不响、剩下全响的破车。而由破车产生的矛盾危机,也是像水池蓄水一样,把矛盾一点一点地蓄积起来的。第一次是骑车撞人,把老头撞进药铺;第二次是人撞汽车,把自己摔得鼻青脸肿;第三次是夜行不点灯,纸灯笼烧着了自己的衣袖;最后才爆发了人、车一块掉进沟里,达到了被彻底惩罚的喜剧高潮。这一而再、再而三的过程,铺平了主人公性格发展的轨道,使人物按照规定的性格逻辑发展到矛盾的顶峰。语言和节奏是逼近“包袱”的燃点。演员有“一句不到,听者发躁”的艺谚。语言节奏的迟、疾、顿、挫,语气声态的轻、重、缓、急,在高潮前夕都往往至关重要。用艺人的话说,有时只差“一头发丝”的距离,不及或越过都往往“响”不了“包袱”。如《假行家》中的假行家闹了种种笑话,把全店老小连他自己都卖了以后,有一个门口的陈皮匠闻声而来,然后又拨头而跑的细节。如果没有这来而复返的举动,后面的“连我也卖啦!”的包袱必然不响。而这一句话也是经过强调,把矛盾“垫”起来以后才说的。假若没有假行家把他揪回来,说“你跑什么呀”这句话,观众必然没有思想准备,而陈皮匠的一句回话:“我不跑?这回再来一个买陈皮的哪……”于是把前面观众可能淡忘的已经交代过的“铺垫”重温一遍,使“包袱”抖响。这就是语言和节奏的烘托。

有人把艺术创作的过程,比喻成“千锤打锣,一锤定音”。这对于研究包袱的辩证法也同样适用。从钢坯到铜锣固然需要千锤百打,但最后声音是否响亮,还需要有经验的高手,关键性地居中一击。渲染固然重要,但目的是为了点破。所谓“水到渠成,天机自露”,全凭这关键性的一击。点破的方法也是多种多样。有“画龙点睛”——在形象完备的“包袱”轮廓上添上极为传神的一笔;有“前后呼应”——把开始巧妙埋下的“包袱”引线重新连接、点燃起来;有“背面敷粉”——不是正面直接,而是旁敲侧击地掀开矛盾的帷幕;所谓正点、反点、旁点等等不一而足。《属牛》里的知府提示知县:“下月太太生日,太太比我小一岁”是“正点”,它把知府贪婪无度的本质和知县阿谀奉承的丑态,极其生动地点化出来。犹如画龙点睛,这一笔力透纸背,把整个人物的精神世界极其概括集中地生发描绘出来。《子期听琴》中的大娘听琴思亲,想起自己丈夫是“弹棉花的”一句,也是一语破的,把前面的种种假像:“我哥哥”的自我吹嘘、焚香净面弹琴的神态、长期不遇知音的苦恼等等,不留情面地撕个粉碎;这当属于“反点”。有时正点、反点不够含蓄、隽永,则往往采取旁敲侧击的办法。如《买猴儿》中的“马大哈”在演够了种种闹剧之后,作者只从旁边轻轻地一点:“幸亏是到东北买猴牌肥皂,如果是买白熊牌香脂,我非到北冰洋去一趟不可!”总之,铺叙和揭露、烘托与点破是艺术创作的规律,它也同样适合于包袱的结构方法。尤其是相声艺术,包袱往往在矛盾的高潮中抖落,点破就更显得重要。

朴拙与纤巧

艺术创作不同于物质生产。人们的审美情趣也不尽与科学生产的发展阶段相吻合。即使已进入电子时代,也还有人喜欢古朴的陶器;乡土气息很浓的剪纸、年画也不会被现代派、象征派.抽象派的美术所代替;民族音乐与电子音乐可以共存,因其各有不能互相取代的艺术魅力。朴拙也是一种美。朴拙中寓有纤巧,欲纤巧必先朴拙,两者间又相映成趣。中国画中的“拙笔”、民族音乐中的“泛音”、地方戏曲中的“自报家门”等手法,都有拙中见巧的艺术魅力。相声是一门喜剧艺术。包袱的组成往往靠矛盾的对比与失调,而拙与巧的相互映衬和转化,即能酿成矛盾的对比与失调,是组成包袱的一种盎然有趣的手法。

传统单口相声《姚家井》,描写的是一个年轻的姑娘招弟,先后许配嫁给两户人家:一个是与她从小一起长大、青梅竹马的知己小瑞子;一个是年过四十、嘴有毛病的王豁子。俩人都有娶她的理由:小瑞子与她从小订亲,但后来失去了联系;王豁子乘虚而入,已纳了彩礼;俩人在当时又都有一定势力。于是,官司打到了御史那里。这是一个不易解决的矛盾,轻易断给任何一方,御史都有丢官罢职的危险。而这位御史则判决得很简单:活判,则一女分嫁双夫,一家各住半月;死判,则一女分作两半,两家分担葬礼。表面看来,这是一种胡涂昏庸、愚不可及的办法,但其中却蕴藏着大智大睿的奥秘。活判,招弟必然不允,两家也不答应,于是招弟只有一死。死判,则两家的真情假意即可水落石出:小瑞子情笃意重,愿意全部担当葬费;王豁子虚请假意,自然不找麻烦。其实,这是御史事先的巧安排,招弟也本是假死。请看,在拙劣的判理中,潜藏着朴素的生活辩证法,因为只有如此,才能解决矛盾。拙中见巧——哲理性寄寓在荒唐性中。

传统相声《江南围》里有这样一段,也可以看出拙中见巧的妙趣。

乾隆皇上跟刘墉在在茶馆里喝茶,听见附近有蛤蟆吵坑,乾隆有意识和刘墉开玩笑:“刘墉!”“臣在。”“那边儿什么喧哗?”刘墉一想,一个皇上连蛤蟆都不懂:“啊,学生念书呢。”“噢,你把学生带来我问问。”刘墉一听坏了:这是让我逮蛤蟆去呀!你说不去吧,抗旨不遵,没法子呀!“遵旨!”越想越有意思,这么大个中堂去逮蛤蟆!走到河边儿,蛤蟆一见人扑通扑通全跳水里去了,一想这怎么办呢?没法交旨啊,正在着急,看杂草一动,有一个王八在那儿爬,刘墉一想啊,得了,拿它交差吧!拿手一捏脖子,给提溜起来了,来到皇上面前说:“臣刘墉交旨。”皇上一瞧,心说他怎么弄个王八来!“我叫你找学生来问话,你拿这个是什么脏东西!”“启奏我主万岁,学生都放学回家了,我把老师给您带来了。”

刘墉的办法粗俗而拙劣,谁也没想到他出了这么一个馊主意。可是他却戏耍了皇帝,嘲弄了当时咿咿呀呀、舞文弄墨的一般儒生。拙是巧的升华,它比一般机智的言辞、虚假的花招,更为生动有力。拙与巧实际是庄与谐,反与正的具体体现。类似的例子在相声作品中比比皆是。如《如此照相》的最后结底,是在那种种革命的言辞解释以后,突然以粗俗的语言——“我看看包子铺关了门没有?”而结束了那场恶作剧的。因为此时用任何正面、深刻的语言,也不足以抒发作者对那场“语录战争”的愤慨情绪,用任何精确、生动的比喻,也不足以描摹出当时所造成的污浊恶劣的气氛。这一拙笔实际是对那场浩劫的巧妙讥讽。

巧中见拙,更是显而易见的。有不少喜剧就是以“弄巧成拙”为题,专门讽刺自作聪明、“搬起石头打自己的脚”的人。如传统相声《傻子学乖》、《巧嘴媒婆》等都是。傻子为了应付岳父的考验,在聪明妻子的帮助下,鹦鹉学舌地掌握了一套辞令,但最后还是把岳父和他自己弄到了非常尴尬的境地。《巧嘴媒婆》瞒天过海,千方百计想掩盖互有残疾的双方,但最后仍是真相大白,以种种恶作剧结局。如《日遭三险》和《属牛》中的知县,也都是偷鸡不成反蚀一把米,一个结局是家破人亡,一个结局是要再打一只“金牛”进奉给知府夫人。这似乎是一种生活的逻辑:欺骗生活者,往往要受到生活的惩罚。在技法上,在巧妙的情节中掺以拙朴的细节,在卓美的言辞里衬以俚俗的口语,在洒脱的行动中示以幼稚的内心活动等等,都赋以笑的魅力。如《八扇屏》中的一个“层层浪”和“万点坑”,就生发出多少包袱的笑料!像传统相声《空城计》、《黄鹤楼》、《汾河湾》中的众多妙趣,还不都是由于一个装作拙劣的表演者,而掀起的种种喜剧的风波么!至于语言上的对偶句,如“喜玛拉雅山的小松鼠”对“长白山上的秃尾巴猴”,“秋波流慧”对“迎风流泪”等拙巧映衬的笑料,运用在相声中更是俯拾皆是、不胜枚举。

朴拙与纤巧分属两种美学情趣,它们交相辉映,彼此渗透。古人说:“宜朴不宜巧,然必须大巧之朴;宜淡不宜浓,然必须浓后之淡”(袁枚《随园诗话》)。研究探讨拙与巧的辩证关系,对相声的创作不无好处。

疏略和绵密

庄稼间苗有“稀密密,密密稀,不稀不密留大的”的农谚。疏与密既是结构的章法,也是艺术的节奏。相声是笑的艺术,它既忌讳平淡枯燥的“政治对话”,也反对滥用笑料的“包袱主义”。因为笑是一种休息,节奏应该轻快;“包袱”密得喘不过气来,就达不到休息的目的。一而再,再而三的连锁包袱不宜过多,多了要舍得割爱,砍去其中的劣品。老艺人根据经验认为,一段相声宜以三个大包袱(行话叫“三个雷”)做中心骨干,然后再围绕它们组织一些零碎的小包袱。大包袱分别放在开头、中间和结底三个部分。开头的包袱又叫“顶门包袱”,取开门见山之意,使“垫话”如磁铁一般地把观众的兴趣吸引住;中间的包袱又叫“梁子包袱”,放在“正活”进行中间,可以配上一些此起彼落的串珠式的小包袱;在接近结尾时,则应有“笼天地于形内、挫万物于笔端”的气势,力避缓解情绪,力戒枝蔓横生,一切都要为“结底包袱”服务。因为,从艺术构思分析,整段相声恰是一个大包袱,“顶门包袱”和“梁子包袱”均为铺平垫稳和渲染气氛之用,最终的结局仍要看“结底包袱”的关键一举。

试以《巧嘴媒婆》为例,开始在泛说媒婆的特征时,抓住了能把“死汉子能说翻了身”的本事,就敷衍出了一段到处念喜歌儿的故事。她有门便进,进门便说:“给你栗子给你枣儿,明年来个大胖小儿”,结果被人家踹了出来,因为“这位太太是寡妇。”这就是“顶门包袱”,概略地介绍了媒婆的性格。接着是具体描绘她如何为两个有残疾的男女说合。相亲一节是“正活”里的骨干包袱:男的瘸就让他骑马门前而过,女的一只眼就让她用半扇门掩着。这其实是设下的悬念,引起观众的期待。果然,响雷般的包袱炸开了:新婚之夜,真相大白。女的责问男的,男的佯称相亲以后被惊马摔坏了腿,而女的更是聪明:“我听说你摔瘸啦,我一着急把这只眼也给哭瞎啦!”

三个大包袱犹如人体的骨架,结结实实地撑起了一段相声。但也不是绝对不变的。往往根据节奏和气氛的需要,稀中求密,密中求稀,有意识地调整包袱的布局。一般说来,一段较长的相声,只有一个“梁子包袱”是显然不够的;那势必将冷落了观众情绪,也极易冲淡了“顶门包袱”的效果。于是,就必须认真开掘,使中心段落丰富一些。如《夜行记》在夜行骑车前后即酝酿了三个包袱:骑车撞人、人撞汽车、夜行无灯;而这三个包袱又是互为因果、前后勾连的。

“密中求稀”可以从许多优秀的传统作品中品味。如《改行》,原来叫《八大改行》,最多时描绘了十几个艺人;现在只写了唱大鼓、唱老旦、唱花脸的三个艺人,举一反三,三个既精粹又充分。如《八扇屏》,现在一般也只说四扇。笑也受生理和心理条件的限制,雷同容易引起疲倦,而疲倦影响着艺术效果。

不同的体裁和风格,结构包袱的方法也不尽一样。“贯口”活主要靠流利连贯的语言趣味取悦观众,人们感兴趣的倒不一定是那些意想不到、奇峰突起的大包袱,它们有时反会破坏抒情的语言节奏。“子母哏”也是靠舌剑唇枪般的对话来推动作品的前进;故而,零碎包袱也显得比“单口”和“一头沉”为多。此外,“杂谈”和“弹唱”一类的作品也各有自己的特点。前者既要“杂”而不散,又要“谈”而有趣;后者则同时要求妙肖与诙谐。而“杂谈”的作品在“杂”与“谈”之间,也不是只把包袱当做粘合剂,消极地把它们连在一起。“杂”是形式,“谈”是内容;应该在繁杂的生活现象里揭示生活的意蕴,做到像鲁迅先生的“杂文”那样,是匕首、投枪,在愉快的笑声中看到思想的光芒。

疏略和绵密的要求是,包袱在排列与组合方面,应当错落有致,疏密相间。对于过多过密的包袱,应当像庄稼间苗那样,毫不吝惜地砍去。这样,才能在留下的植株中,充分吸收营养,使其精萃的包袱,发挥更大的艺术作用。同时,也只有间隔空隙、大小穿插,一段相声才能摇曳生姿,起伏跌宕,从而调整艺术作品的节奏。

悬念和默契

悬念和默契是两种不同的欣赏心理,也是两种不同的包袱类型。悬念式的包袱主要靠“意料之外”取胜。争奇斗胜的故事,突如其来的情节,常能引起观众的期待和担心。像一般戏剧一样,有些情节,舞台上的人物和舞台下的观众都没有思想准备,只是凭借着冲突本身推动着情节的进展。它的悬念,主要由“期待”产生。如曹禺的《雷雨》里所发生的一切:鲁侍萍绝没有想到她那心爱的女儿,竟重蹈她昔日的复辙,再一次落入她的怨故周朴园的魔掌;而她女儿所心爱的不是别人,又正是她和周朴园罪恶的产物——她的亲生儿子周萍…。于是,这种扣人心弦的期待,便成了戏剧悬念的核心。相声里,期待式的包袱也很多,几乎贯穿于所有以情节取胜的作品之中。《巧嘴媒婆》中描写的媒婆儿的骗人伎俩,如何把“死汉子说翻了身”,如何瞒天过海使两个有残疾的男女结合,便是采取了这种秘而不宣、故布疑阵的期待式悬念。担心,也是一种悬念。有的戏剧作者故意把事实真相告诉观众,却让舞台上的人物暂时蒙在鼓里。于是,戏剧中的纠葛,就尤其使观众挂肚牵肠,担惊受怕。在《逼上梁山》中,从林冲买刀开始,到误入白虎堂、风雪山神庙、火烧草料场,都是高俅一伙事先布下的陷阱,观众已十分清楚,但林冲本人却一无所知,于是一个担心紧连着另一个担心,产生了此起彼伏的悬念。当然,担心以同情为基础,一般指正面人物。对于人们所嘲讽的丑角,这种担心式的悬念往往转化为快意地抒情。《望江亭》中的张二嫂,观众已知她是谭记儿所扮,而杨衙内则自以为幸遇佳偶、大走桃花红运,于是,在对他的惩罚中,人们得到了快意的享受。这时,由于欣赏心情的变化,在悬念中已渗透了默契。相声是喜剧的艺术,多以嘲讽反面人物为主,这类的包袱也较多。如《日遭三险》中的县官自作聪明,他自以为所寻找的急脾气、慢性子、爱小便宜的三种人,定能满足他个人的私欲,但观众却都已清楚这三种人是什么品性。结果,在他们的恶作剧中,就表达了人们对县官的讽刺、鄙夷之情。这种对矛盾的真相不是秘而不宣,而是公开暴露的方法,我们把它叫做默契;它主要靠“情理之中”取胜。相声里有不少“反包袱”和“半刨包袱”,就是利用的这种欣赏心理。如侯宝林的《戏剧与方言》,演员已公开表明由于自己不懂方言,“到上海的时候净闹误会”,由此便引起了观众要听下去的兴趣。正像有许多戏剧的题目已经把结局说穿,却反而具有悬念的魅力一样。如《三打祝家庄》、《奇袭白虎团》等,观众已早知祝家庄能打,白虎团可袭,但仍要追寻其怎样“三打”、如何“奇袭”等。

而相声中的“半刨”包袱,则又是不把结局全部说穿,试看下面一例:

甲:我爱人就要生产了,我赶紧跑到医院,就见值班大夫有七、八个人,都穿着白衣服戴着白帽子,有四个坐着围着一张桌子,其余的人站在后边看着,都是聚精会神的,我想这是干什么哪?

乙:也许是开会哪。

甲:不像。手里拿着许多硬纸片儿……也许是病历表?

乙:是吗?

甲:不像。上边有黑点儿、红点儿……也许是病人的脉搏温度和大小便的纪录?

乙:不对吧?

甲:我赶忙走过去:“请问今天是那位大夫值班呀?”就见坐着的一位冲对面戴眼镜的说:“六十五!”

乙:六十五?

甲:哦,原来对面那位戴眼镜的同志叫刘世武。

乙:不对吧!

这显然是讽刺大夫在上班时间打扑克,但却又半遮半掩、似露非露。它把解除悬念的线索的一端留给观众,另一端留给了演员,在观众的探索中渲染悬念,在悬念的渲染中吸引观众。因此,悬念和默契虽分属两种类型,但在包袱的酝酿和欣赏过程中,它们却又是相互渗透、相互交融于一体的。只有悬念并无默契,大概不会产生包袱的效果。《巧嘴媒婆儿》中的媒婆儿,虽然被描绘得玄而又玄,但在“垫话”里的介绍中,从她到处念喜歌遭碰壁的情节分析,观众可以感到她的前途不会是十分美妙的。这实际上就形成了“似知似觉”的默契。同样,只凭默契而毫无悬念的包袱,也是不会引人入胜的。如《戏剧与方言》中的“洗头”,开始只是概略地交待了一下结局,他如何闹的“误会”,还需要形象、具体地进行描绘。在这里,“亮底”即是悬念,正像把“三段论”的结论部分提前一样,其结论实际上是一个更新的前提。所以,在悬念和默契这一对矛盾中,默契是悬念的基础,“情理之中”是“意料之外”的根据。所谓默契,当然包括演员之间的感知、关照、映衬和协调等,但主要的是指演员与观众之间的感情交流。没有观众对演员的支持,没有演员对观众的思想、生活和艺术情趣的了解,喜剧艺术简直一刻也不能存在。因此,悬念不能离开它所赖以存在的土壤。当悬念真正概括了生活中的矛盾时,它同时也就具备了默契的魅力。这也就是观众对已烂熟于心、甚至能背下台词的作品,为什么仍有兴趣欣赏的原因之一。是否可以这样说:默契也是一种悬念,而悬念必须得到默契。

包袱的艺术辩证法是一个总的题目,其中仍有无数对矛盾可以论述;这里暂举几则以期探讨。

参考资料

1.抖包袱是什么意思 抖包袱出自哪里英文翻译怎么写·闽南网

2.相声是雅俗共赏的艺术·光明网