烈度(地面震动剧烈程度)

温馨提示:这篇文章已超过457天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

烈度

地面震动剧烈程度

指某一地区的地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。

一般而言,震级越大,烈度就越大。同一次地震,震中距小烈度就高,反之烈度就低。影响烈度的因素,除了震级、震中距外,还与震源深度、地震的传播介质、表土性质、建筑物的动力特性和施工质量等许多因素有关。

一组描述地震对人类、人工构筑物和地球表面实际影响的数字标志。这种标志以主观判断为基础而不是以仪器记录为基础。

——引自DL/T5209.2—2010《核电厂工程勘测技术规程 第2部分:岩土工程》

| 中文名 | 烈度 |

| 外文名 | earthquake intensity |

| 拼音 | liè dù |

| 词性 | 名词 |

含义

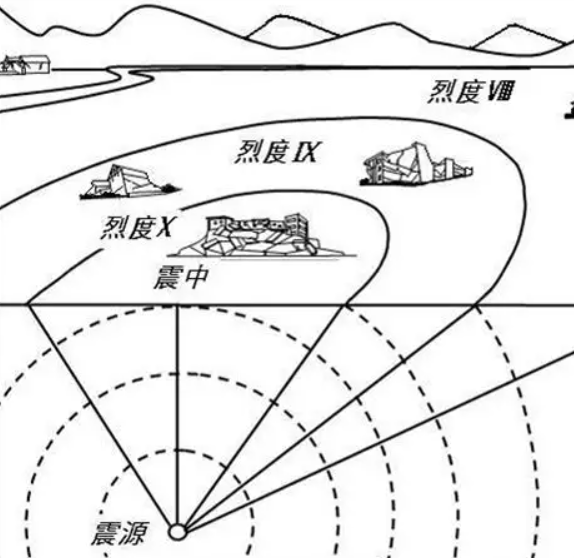

地震烈度是表示地面及房屋等建筑物遭受地震影响破坏的程度。同一地震发生后,不同地区受地震影响的破坏程度不同,地震烈度也不同。判断烈度的大小,是根据人的感觉、家具及物品振动情况、房屋及建筑物受破坏的程度,以及地面出现的破坏现象等。

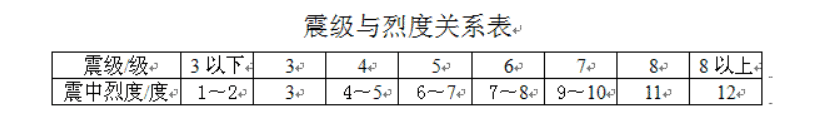

通常,距离震源近,破坏就大,烈度就高;距离震源远,破坏就小,烈度就低。我国将地震烈度分为12度,小于3度,人无感觉,只有仪器能记录到;大于9度,会对地震建筑物造成毁灭性的破坏。

与震级的区别

地震烈度同地震震级有严格的区别,不可互相混淆。震级代表地震本身的大小强弱,它由震源发出的地震波能量来决定,对于同一次地震只应有一个数值。烈度在同一次地震中是因地而异的,它受着当地各种自然和人为条件的影响。对震级相同的地震来说,如果震源越浅,震中距越短,则烈度一般就越高。同样,当地的地质构造是否稳定,土壤结构是否坚实,房屋和其他构筑物是否坚固耐震,对于当地的烈度高或低有着直接的关系。

衡量标准

同样大小的地震,造成的破坏不一定相同;同一次地震,在不同的地方造成的破坏也不一样。为了衡量地震的破坏程度,科学家又“制作”了另一把“尺子”一地震烈度。地震烈度与震级、震源深度、震中距,以及震区的土质条件等有关。一次地震发生后,震中区的破坏最重,烈度最高;这个烈度称为震中烈度。从震中向四周扩展,地震烈度逐渐减小。

所以,一次地震只有一个震级,但它所造成的破坏,在不同的地区是不同的。也就是说,一次地震,可以划分出好几个烈度不同的地区。这与一颗炸弹爆后,近处与远处破坏程度不同道理一样。炸弹的炸药量,好比是震级;炸弹对不同地点的破坏程度,好比是烈度。

影响因素

按人的感觉及地震破坏情况划分等级,依次排列成表,即为地震烈度表。世界上地震烈度表的种类很多,以12度表较普遍。此外还有7度表(日本)和10度表等。中国采用12度表。 影响地震烈度大小的有下列因素:(1)地震等级;(2)震源深度;(3)震中距离;(4)土壤和地质条件;(5)建筑物的性能;(6)震源机制;(7)地貌和地下水位等。

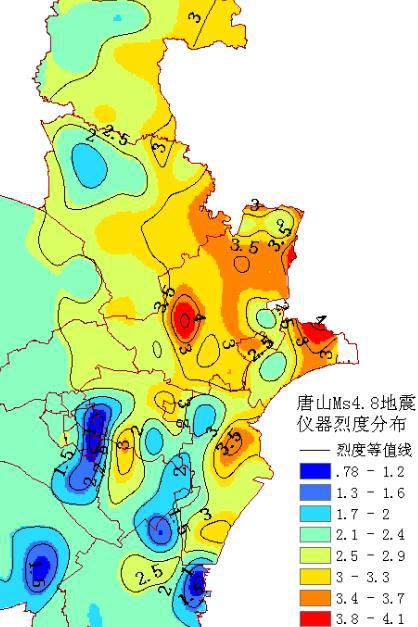

分布

烈度它是指地震在地面造成的实际影响,表示地面的破坏和影响程度。影响烈度高低的因素有震级、离震源的远近,也就是震中距,还有建筑物的类型、地表的状况还有地层结构等等。一般一次地震它的烈度分布是由人的感觉、建筑物的破坏程度以及地震对地面破坏等各个方面的影响综合分析的。这样我们就可以看,一次地震只有一个震级,所以在全球的不同的地方,比如说在中国或者在美国、日本测的同一次地震的震级应该是相同的,一般来讲差别很小,在0.2级左右。但是同一个地震它震级相同,破坏的程度却不一样,随着它离震源的距离或者位置不一样,那么它所造成的破坏的程度是不一样的,也就是说一次地震,它可以划分出几个烈度不同的地区。像1976年的唐山地震,震级是7.8级,震中的烈度是11度,受唐山地震的影响,天津市地震的烈度是8度,北京的烈度是6度,所以到不同的离震源的距离的地方的影响程度是不一样的。像2008年的汶川地震,震级是8.0级,震中的烈度是11度。

地震烈度表

在实际工作中为了评定烈度的高低,制订统一的评定标准。这个标准称为地震烈度表。在世界各国使用的有几种不同的烈度表。西方国家比较通行的是改进的麦加利烈度表,简称M.M.烈度表,从I度到度共分12个烈度等级。日本将无感定为0度,有感则分为I至Ⅶ 度,共8个等级。前苏联和中国均按12个烈度等级划分烈度表。中国1980年重新编订了地震烈度表(见表)。

中国地震烈度表 (简要)

1度;无感-仅仪器能记录到;

2度;微有感-个特别敏感的人在完全静止中有感;

3度;少有感-室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动;

4度;多有感-室内大多数人,室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响;

5度;惊醒-室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹

6度;惊慌-人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏,陡坎滑坡;

7度;房屋损坏-房屋轻微损坏,牌坊,烟囱损坏,地表出现裂缝及喷沙冒水;

8度;建筑物破坏-房屋多有损坏,少数破坏路基塌方,地下管道破裂;

9度;建筑物普遍破坏-房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊,烟囱等崩塌,铁轨弯曲;

10度;建筑物普遍摧毁-房屋倾倒,道路毁坏,山石大量崩塌,水面大浪扑岸;

11度;山川易景-房屋大量倒塌,路基堤岸大段崩毁,地表产生很大变化;

12度;毁灭-一切建筑物普遍毁坏,地形剧烈变化动植物遭毁灭;

早期的烈度表完全以地震造成的宏观后果为依据来划分烈度等级。但宏观烈度表不论制订得如何完善,终究用的是定性的判据,不能排除观察者的主观因素。为此人们一直在寻找一种物理标准来评定烈度,这种物理标准既要同震害现象密切相关,又要便于用仪器测定。首先被研究的物理量是地震时的地面加速度峰值。因为一般认为地震引起的破坏是地震惯性力造成的,而惯性力又决定于地面加速度。这样就给烈度的每一等级附加上地面加速度峰值。结果表明,烈度每增加一度,加速度大约增加一倍。后来加入烈度表的物理量还有地面速度峰值。中国现行的烈度表已经加入了加速度和速度两项物理量数据。

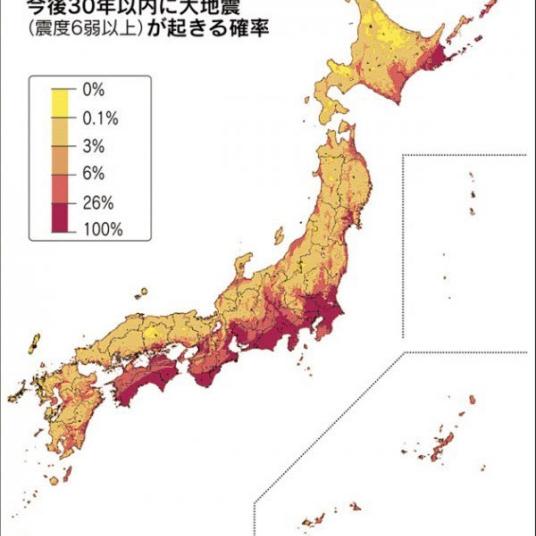

区划

地震烈度区划是根据国家抗震设防需要和当前的科学技术水平,按照长时期内各地可能遭受的地震危险程度对国土进行划分,以图件的形式展示地区间潜在地震危险性的差异。国际上大致有三类地震烈度区划图:①第一类,以前苏联戈尔什可夫编制的前苏联区划图为代表,它以宏观烈度为区划标志,根据历史地震和地震地质资料编制;②第二类,以日本河角广编制的日本地震烈度区划图为代表,它以历史地震资料为依据,考虑地震发生频率,用地面加速率峰值等值线勾绘;③第三类,用科内尔提出的地震危险性分析方法,以阿尔杰米森和珀金斯编制的美国地震区划图为代表。

工程地震的一项重要工作是用地震历史和地震地质资料,对全国各个地区在预定的时间内地震发生的大小和可能性作出预测,编制成地震烈度区划图,作为工程建设抗震设计的依据。1976年中国颁发了《中国地震烈度区划图》,比例尺为三百万分之一,图上用等烈度线表示出从1974年至2073年的 100年内各地区可能普遍遭遇的最大地震烈度。

参考资料

1.地震等级的划分标准·建设工程教育网

2.地震烈度评定标准·出国留学网