日本战国时期(日本室町幕府后期到安土桃山时代)

温馨提示:这篇文章已超过407天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

日本战国时期

日本室町幕府后期到安土桃山时代

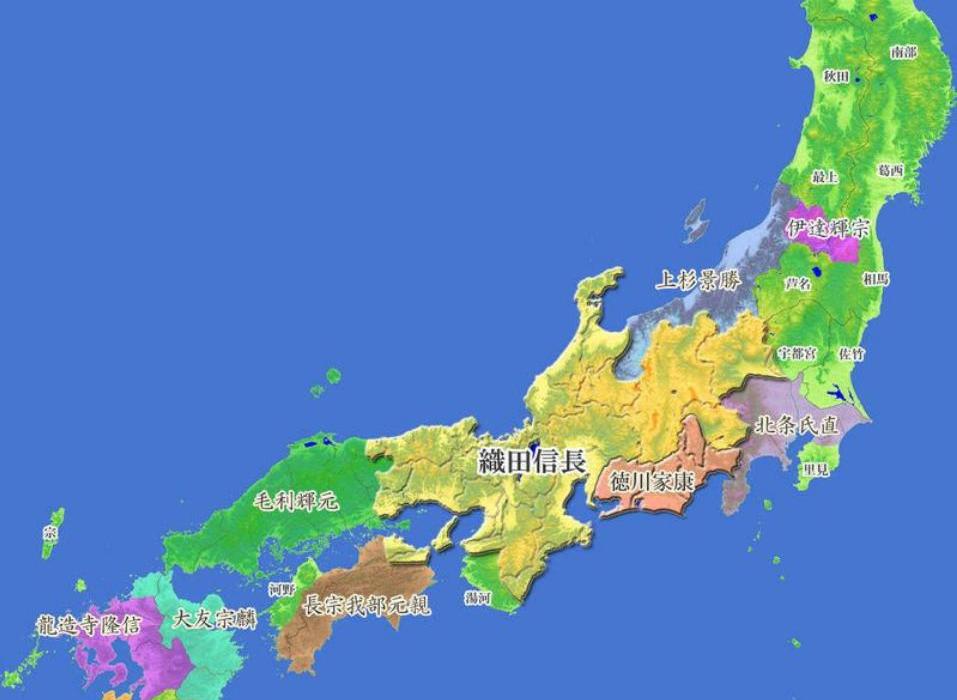

日本战国时代(1467—1585年或1615年),一般指日本室町幕府后期到安土桃山时代的这段历史。此词汇出自甲斐国(今山梨县)大名武田信玄所制定的分国法《甲州法度次第》第二十条中出现的“天下战国之上(天下戦国の上は)”一句。换言之,生处在被后人称为“战国时代”的人们,当时已有“如今是战国之世”的认知了。多数人认为日本战国始于1467年的应仁之乱;至1615年,德川家康于大坂夏之阵打败丰臣秀赖,丰臣氏灭亡,日本战国时代结束。

| 中文名 | 日本战国时期 |

| 所属国家 | 日本 |

| 起止时间 | 1467年-1615年 |

| 常用语言 | 日语 |

| 持续时间 | 148年 |

| 著名事件 | 应仁之乱、丰臣氏灭亡 |

起止时间

室町幕府自幕府将军足利义满之后便纷扰不断:在政治上,除了关东的古河公方与幕府的对抗外,层出不穷的政治谋杀以及各地诸侯的反抗或私战亦破坏了各地的政治生态。而在社会上,各地爆发的一揆暴动如同一颗颗不定时炸弹,对整个社会秩序造成大小不一的伤害。可是室町幕府从未放弃稳定全国局势的决心与努力,直到1441年的一场意外引发全国混战而化为乌有。

战国时代的起始一般以1467年的应仁之乱为起点,但结束时间大致上有以下五种说法,本条目采用最后一种说法,以完整表述这段历史。

时间 | 事件 |

永禄11年(1568年) | 织田信长上洛(进入京都)成功。 |

元龟4年、天正元年(1573年) | 织田信长攻陷二条御所,室町幕府灭亡。 |

天正18年(1590年) | 丰臣秀吉消灭关东地方的后北条氏,降伏东北地方各大名,大致完成日本的统一。 |

庆长8年(1603年) | 德川家康创立江户幕府。 |

庆长20年、元和元年(1615年) | 德川家康于大坂夏之阵打败丰臣秀赖,丰臣氏灭亡。 |

简介

严格说来,日本战国并非正式的历史名词,一般用来称呼室町幕府后期到安土桃山时代之间大约百年间政局纷乱、群雄割据的日本历史。在这个时代,传统的贵族政治土崩瓦解,土豪平民甚至浪人成为多国大名乃至于“天下人”都成为可能。另外此时日本与欧洲人之间的贸易交流正式展开,基督教和火枪的引进改变了社会和战争型态。到了战国后期,过往封建制度下的农奴地主关系也逐渐遭到破坏。以织田信长为首的各国大名逐渐摆脱以往的兵农合一制度,改采以现金雇佣浪人为职业军人。同时早期各诸侯的国人土豪联合体制也逐渐转型成集权独裁的军国政体。于是大规模的会战成为常态,统一的幕府也自战火中历练诞生。

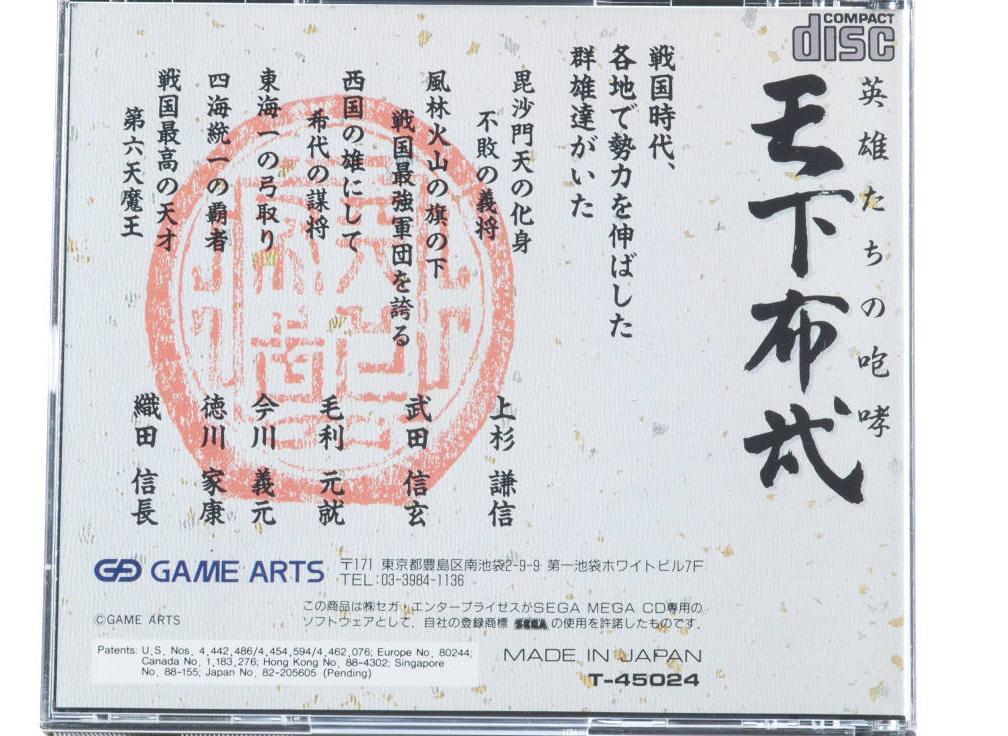

应仁之乱后,日本各地大名纷纷崛起,战火纷飞,民不聊生。16世纪中叶,一位决心以武力统一日本、结束乱世的枭雄出现,他就是织田信长。永禄三年(1560年),织田信长在桶狭间以两千人马击败今川义元四万大军,名声大振。尔后逐步统一尾张、近畿,并准备进攻山阴、山阳。在此期间,信长修筑了气势宏大的安土城。因此,信长的时代被称为“安土时代”。

天正十年(1582年),本能寺之变爆发,信长身亡。织田重臣羽柴秀吉先后击败明智光秀及柴田胜家,确立了自己的继承人地位。此后经过四国征伐、九州征伐、小田原之战,逐步统一日本。后被天皇赐姓“丰臣”,并受封“关白”一职。丰臣秀吉的时代被称为“桃山时代”。

庆长三年(1598年),丰臣秀吉在伏见城病逝。丰臣家裂分为近江(西军)和尾张(东军)两派。身为丰臣政权五大老之一的德川家康于庆长五年(1600年)发动关原合战,大败西军,建立德川政权。庆长八年(1603年),德川幕府建立,战国时代结束。

今日多数认为日本战国始于1467年的应仁之乱,但结束时间则大致上有以下几种说法:

1568年织田信长上洛(进入京都)。

1573年织田信长攻陷室町御所,室町幕府灭亡。

1590年丰臣秀吉消灭关东地方的后北条氏,收服奥羽地方,完成日本大致上的统一。

1603年德川家康创立江户幕府。

1615年德川家康于大阪夏之阵打败丰臣秀赖,丰臣氏灭亡。

当今尚无定论,一般采用第三种说法,但为完整表述这段历史,在此皆采用最后一种说法。

历史

虽然室町幕府自足利义满之后便纷扰不断:政治上,除了关东的古河公方与幕府之间的对抗外,层出不穷的政治谋杀以及各地诸侯的反抗或私战破坏了各地的政治生态。社会上,各地爆发的一揆暴动如同一颗颗不定时炸弹,对整个社会秩序造成大小不一的伤害。可是室町幕府从未放弃稳定全国局势的决心,直到这一切努力因1441年的一场意外引发的全国混战而化为乌有。

应仁之乱,幕府衰败

嘉吉元年(1441)6月24日,播磨、美作、备前三国的守护赤松满佑在京都自宅刺杀将军足利义教。面对这样的突发状况,幕府当局一方面拥立义教之子足利义胜担任幕府大将军;一方面派遣以山名部队为主力的大军讨伐赤松氏。而山名宗全也不负众望于同年9月10日平定赤松氏。为了奖赏持丰幕府当局将原本由赤松氏担任守护的三国交由山名氏管理。于是原本就是但马、因幡、备后、石见、伯耆五国守护的山名氏接下了三国后,很快就成为西国最强大的势力。

本能寺之变

日本天正十年,公元1582年6月2日,一代枭雄织田信长在日本京都本能寺,遭到部将明智光秀的反叛。由于织田信长的卫队人数太少,根本无力阻挡明智光秀的进攻,于是织田信长切腹自杀,临死之前,命令自己的贴身卫士森兰丸放火焚烧自己的尸体,以免被叛军割去首级。在这场兵变中战死的还有织田信长的长子织田信忠和他的贴身卫士森兰丸。政变发生之时,织田信长的得力爱将筑前守羽柴秀吉(丰臣秀吉)正在备中地区作战。

当他得知这一消息后,立即火速返回京都平叛,战胜了明智光秀。在接下来的家督争夺战中,他成功地拥立了织田信忠的长子“三法师”织田秀信。又在军事上战胜了织田家的首席家臣柴田胜家。小牧山——长久手一战,他虽然没能击败德川家康,但却成功地瓦解了德川家康与织田信雄的同盟。最终迫使德川家康俯首称臣,为统一日本扫清重大障碍。

下克上的时代

应仁、文明之乱以后,幕府、将军与守护大名的固有权威失坠,代之而起的则是战国大名的登场。守护大名乃室町时代由幕府任命,将地方分国委由其支配管理者。应仁之乱以后,除了部份边境地区外,许多的守护大名相继没落,进而从次层级的守护代或国人众(*)当中,产生一些实力派的新贵阶级,称为战国大名。

守护代:有力的守护大名多半兼任数个分国的统辖工作,并在京协助幕府的政务。因此领国方面则委请有力的家臣以「守护代」的身分监管。

国人:又称为国众。国人的历史渊源比较复杂,简而言之,即南北朝、室町与战国时代地方分国上的在地领主。

由于战国时代起于一四八0年末,并延续至一五九0年左右,因此习惯上我们常称战国时代为「战国百年史」。战国大名的人数到底有多少位,伴随我们对战国大名的认定条件之基准点不同,则有不同的数额。一般而言,大约有一百至三百位左右。

战国大名得以生存的要件各式各样,有的仰赖庄园制而生存,有的则凭藉幕府?守护制而屹立不摇。支配区域的领国规模也是决定能否被认定为战国大名的重要关键。然而,例如尼子氏与毛利氏是拥有十个分国以上广大领地的大名;相对地,浅井氏则仅领有三个郡,却依然能独立自主。因此,对于战国大名的定义至今仍莫衷一是,学界也有主张以「战国期守护」称呼的说法提出。

根据战国大名的出身背景,大致可以分为三大类群。

一种是由原先的守护大名直接转型成战国大名。例如甲斐的武田氏、骏河的今川氏、丰后的大友氏、萨摩的岛津氏,皆属于此种案例。伊达氏则是从国人身份出身,被升任为守护,再转型为战国大名,应该也可以归纳在这个案例当中。

另一种则是经由战争的手段瓦解原来守护大名的势力,使自己的身份升格为战国大名。例如出云的守护代尼子经久将守护大名的京极氏推翻,而成为战国大名;越后的守护代长尾为景将守护大名上杉氏推翻,而成为战国大名,皆属此案例。这种以家臣的身份却将主君推翻,甚至取而代之的做法,成为战国时代的一大历史特色,被称为是「下克上」。

第三种则是由在地领主的国人结合邻近地区众国人的势力,发动「国人一揆」,起来抗争,而转型为战国大名。例如安艺的毛利氏、近江的浅井氏都是属于这种案例。

从战国大名产生的过程中,可以了解这是一个讲究个人实力的时代,而实力养成的来源则极其多元。水能载舟,也能覆舟。战国大名乍看之下好像是实施专制君主制,但是其实却有浓厚的重臣共同经营的团队主义特质。战国时代的封建主从关系与江户时代不同。主从关系如同船与水的关系,主君是船,家臣是水,船若无水则无法前进。

甚至,先有家臣才有主君的概念非常普遍。主君在处理政务时,也必须考虑到臣下是否欢心。一般而言,「加恩」便是讨臣下欢心最具体的做法。所谓「加恩」就是经由战争的手段,掠夺对方的土地,再分配给有功的将领。身为战国大名,如果无法买得臣下的欢心,就可能招致被「离反」的命运。「离反」就是指家臣放弃不成材的主君而离去。为了防止家臣的「离反」,主君只好不断地发动战争,以争取「加恩」的本钱。

战国最强的兵法

众所周知,战国时代是一个弱肉强食,讲究实力主义的时代。战国大名为了维持高度的战斗力,除了锻炼兵员之外,也必须储备大量兵器,因此在军事费上的支出相当可观。这一点与近代日本在明治维新时所主张「富国强兵」的概念相当类似。除了强兵之外,富国更是必须考虑的课题。在农业时代的环境下,灌溉治水成为富国的先决条件。武田信玄的信玄堤、伊达政宗的贞山堀皆代表了战国大名不仅在沙场上骁勇善战,在治国管理上更是条理得法。

整治河川,减低洪水氾滥的次数,整备灌溉用水,开发新田的结果,产米量自然快速激增。信长、秀吉与家康之所以能够完成统一霸业,不能不轻忽他们在治国管理上所下的工夫。其中,织田信长可说是始创俑者,扮演了先驱的角色。例如,他发明以铁壳船来抵御火箭,或是铁炮三段出击法来解决换装弹药的空档,皆是信长发挥丰富想像力而得以致胜的证明。

一五六七年(永禄十年)信长攻陷美浓斋藤龙兴的稻叶山城,并且改称为岐阜之后,便以「天下布武」四字刻印使用。学界多数都认为这是信长向天下人宣示将以武力强取天下之意,但是也有人认为这里的「武」字并非指武力、武斗,而是取武家之意。因此信长的「天下布武」是向天下宣示今后将由武家统治天下,武家将成为政治权力的中枢。

十三世纪之后,日本的社会基本上是呈现武家、公家(朝廷贵族)与寺家(佛教寺院)三权鼎力的局面。值此之际,公家的积弱不振早已是有目共赌。信长以一把无情火烧讨比叡山延历寺、或是与一向宗本山之石山本愿寺正面对决,其所觊觎的则在于使武家的政治力量能完全凌驾寺家之上。信长的这一政治路线,基本上在秀吉、家康的时代继续被传承下去。因此,武家的时代能够一直维持至明治维新为止。

本能寺之变的真相

众所周知,织田信长于一五八二年六月在京都的本能寺,为家臣明智光秀所刺身亡,也结束了信长的野望,享年四十九岁。然而,对于本能寺之变发生的原因却是众说纷纭。过去学界有各式各样的说法,例如怨恨说、野望说、内通说、或是绝望说等,但都莫衷一是。

静冈大学教育学部教授小和田哲男先生对此则有其独到的见解。小和田先生的观点是从信长的将军任职与源平二氏之历史宿怨的角度切入,来剖析本能寺之变的事件真相。一五八二年(天正十年)三月,信长讨伐甲斐的武田氏之后,朝廷也开始认真考虑应该以如何的形式来调整朝廷与信长的关系。正亲町天皇所能做的,便是以朝廷体制下的官职赐予信长,来凸显信长作为之合法性。

事实上,无论是信长自己也好,或是朝廷的意向也好,相互在私下皆认为以征夷大将军一职赐予信长是再合适不过了。然而,信长的家系可以上溯至十二世纪以前的桓武平氏。平氏祖先的平清盛也曾任职朝廷的太政大臣。虽然信长回应朝廷自己毫无预设立场,任何的官职皆愿意接受。但是,朝廷方面也曾经考虑过,如果信长的欲求是太政大臣、或是关白之类的官职,那也无妨。然而,信长却在上京准备向朝廷回应的途中,被明智光秀暗杀身亡。

据说明智光秀的出身可追溯至美浓源氏之土岐氏末裔,虽然有些勉强,但如果光秀以自己乃源氏之后自居的话,从源平二氏之间的历史宿怨以及根据有职故实的规定,平氏出身的信长接任将军职一事则难以被源氏之后认同。换言之,光秀为了阻止信长接任将军职,乃伺机发动了本能寺之变。

当然,光秀应该在朝廷里另有共谋者支持,而不是自己单独犯行的。虽然从现存史料中,无法确知到底共谋者为何人,但仍有一些疑点被存留下来。另外,根据桐野作人先生的研究,吉田神道宗家的吉田兼见之自笔日记《吉田卿记》中对于自己与光秀之间的亲密交友关系,做了一些篡改。由此二例可以推知,在事变之后,朝廷的一些人士担心有些记事内容会被秀吉过目,而事先予以抹消、或另外重新书写。因此,信长被谋杀的事件真相还有许多可以讨论的空间。

丰臣秀吉与太阁记

相对于信长给人有冷酷、虚无的印象,秀吉则给人有平易近人的亲切形象,在加上他以一介贫农子弟,能够攀升至权力的顶点,自然散发出一股草莽英雄的魅力。因此,饱受身分制度桎梏之江户时代的一般庶民,对秀吉的成功物语充满憧憬,并多少抱有秀吉情结。江户时代也因而出版了为数不少的秀吉一代记。其中,最具代表性的作品便是《太阁记》。同样以《太阁记》为书名的作品很多,但是由于作者不同,因此书名《太阁记》上面再冠上作者的名字。

例如,小濑甫庵的著作称为《甫庵太阁记》;川角三郎右卫门的作品则称为《川角太阁记》。若只以《太阁记》为题者,一般指的是《甫庵太阁记》。另外,也有附上插画的《绘本太阁记》,由竹内却斋撰写,冈田玉山绘图,自然也成为当时的畅销书。不过必须注意的是,无论何种版本的《太阁记》,其内容皆与史实有相当的距离,并且记载著各种有趣的轶事,不过那是史实或是作者捏造的故事,则不得而知。

在各种版本的《太阁记》中,以土屋知贞的著作《太阁素生记》中所记述少年时代的秀吉之信凭度较高。不过,这本书的内容与其说是著作,不如说是口述访谈的汇编,来得更恰当,里面收集了秀吉少年时代的各种情报。

话说年少时代的秀吉沿著东海道东下卖针,结果走到引马(即今天的滨松市),受雇于今川义元的家臣松下加兵卫。三年后的一五五四年,秀吉以十八岁的年纪回到尾张,遇到昔日玩伴一若。这时的一若已经成为织田信长下面的一名小者头(下层武士)。于是在一若的引荐下,秀吉也成为信长下面的一名小者。

其后,秀吉乃从小者、小者头、足轻、足轻组头、足轻大将,不断地升迁上去,并且于一五六一年与以后的北政所(宁宁;八重)结婚。一五七三年信长灭亡近江的浅井氏之后,秀吉乃获得北近江三郡的恩赏。从此,秀吉也成为一国一城的领主,姓氏也从「木下」改成「羽柴」。

秀吉能够成功的另一关键在于他的政治智慧。如前所述,促使秀吉最早成为「一国一城之主」的领地在近江。由于近江一带有琵琶湖、以及京都连结地方之四通八达的干道,自古便具备了商业繁盛的环境。因此,提到近江自然会令人想起近江商人。当多数的大名领主还不懂得重视商业与礼遇商人的时候,秀吉便懂得「算盘优于武器」的道理。

秀吉已经看出以一把枪便能闯天关的时代将不复存在。他在近江不断录用一些善于理财的家臣,相对于靠枪闯天下的武功派,这些人则被视为是吏僚派、或是奉行派。秀吉身边近江出身的家臣为数不少,例如石田三成、增田长盛、长束正家、片桐且元、宫部继润、大谷吉继等皆属之。在秀吉的领导团队中这些近江出身的家臣,自然也会进而带动充满近江商人性格的决策。

总结

应仁之乱后幕府威信日渐衰败,其控制全国大名的能力也被逐渐被破坏殆尽,最后被织田信长驱逐而灭亡。而各地原有的守护大名有的受到本国国人的国一揆暴动挑战(如安艺武田氏被毛利氏发动国一揆取代),有的被底下的守护代所取代(如斯波氏守护的越前、远江、尾张三国依序被朝仓氏、甲斐氏、织田氏三守护代控制)有的甚至被宗教性的起事一向一揆推翻(如加贺守护富坚氏被一向一揆完全消灭)。“下克上”的风气弥漫着整个日本战国时代,同时也成了这个时代的最大特色。

参考资料

1.日本战国时代:日本室町幕府后期到安土桃山时代的历史·中国历史网