宜都市(中国湖北省宜昌市下辖县级市)

温馨提示:这篇文章已超过406天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

宜都市

中国湖北省宜昌市下辖县级市

湖北省宜都市位于长江中游南岸,版图面积1357平方公里,其中耕地面积32万亩,山林面积127万亩,水域面积13万亩,辖10个乡、镇、街道办事处,127个村,851个村民小组,总人口38.2万人。

| 中文名 | 宜都市 | |||||||||||||||

| 外文名 | Yidu、Itu | |||||||||||||||

| 别名 | 夷道、三峡门城 | |||||||||||||||

| 行政区类别 | 县级市 | |||||||||||||||

| 所属地区 | 中国宜昌市 | |||||||||||||||

| 地理位置 | 宜昌市南部 | |||||||||||||||

| 面积 | 1357平方公里 | |||||||||||||||

| 下辖地区 | 8镇、1乡、1街道、2个管委会 | |||||||||||||||

| 政府驻地 | 宜都市园林大道1号 | |||||||||||||||

| 电话区号 | 0717

| 邮政区码 | 443300 |

| 气候条件 | 亚热带季风气候 |

| 著名景点 | 天龙湾风景区 |

| 火车站 | 枝城火车站 |

| 车牌代码 | 鄂E |

| 人口 | 367374人(截至2020年11月1日零时) |

| 地方特产 | 宜都柑橘,天然富锌茶,清江鲟鱼,“土老憨” |

| 地方方言 | 西南官话-成渝片-宜昌话 |

历史沿革

宜都境内红花套城背溪新石器时代遗址的发现,确证在置县前5000多年时,人类就已经在该片土地上繁衍生息。

春秋战国时期,县境属楚地。

秦时县域属南郡。

西汉高祖十一年(公元前196年),宜都已设有县制,名夷道县,治所在今陆城,隶南郡。西汉末年曾更名为江南县,不久复名夷道县。

东汉建安十三年(208年)属临江郡。建安十五年,刘备改临江郡为宜都郡,治今陆城,辖夷道、西陵、佷山三县,“宜都”始得名。

建安二十四年(219年)吴大将陆逊占领宜都郡,获取夷道、枝江、夷陵、秭归等县。时县域属吴。

三国时期,宜都郡属吴荆州,辖秭归、西陵、夷道、佷山四县。

晋朝时宜都郡属荆州,辖夷道、佷山、夷陵三县。东晋太和年间,夷道改名为西道县,后仍复名夷道。

南朝宋武帝永初元年(420年)析夷道县置宜昌县,宜都郡遂辖夷道、佷山、夷陵、宜昌四县。西魏时,宜都郡属柘州,辖巴山、夷道、归化、夷陵四县。

南朝陈时,后梁与陈划长江为界,将县域分为江北夷道、江南夷道二县。江北夷道县属后梁,江南夷道县属陈。陈天嘉元年(560年)江南夷道县改为宜都县。

隋开皇七年(587年)废宜都郡,宜都县改为宜昌县,先属松州,后属南郡。江北夷道仍名夷道县,属峡州。大业三年(607年)改峡州为夷陵郡,夷道县改属夷陵郡。

唐初县域仍置宜昌、夷道二县。武德二年(619年)改宜昌县为宜都县,属江州。贞观八年(634年)夷道县并入宜都县,属荆州都督府峡州郡。

宋朝时,宜都县属荆湖北路峡州夷陵郡。

元代,宜都县属荆湖北道宣慰司山南江北道峡州路,隶河南行省。

明代,宜都县属湖广布政使司荆州府夷陵州。

清顺治四年(1647年),宜都隶属于荆州府夷陵州,雍正十三年(1735年)改属荆州府。

同治四年(1865年),县境内设14铺、36保、99甲、13市镇。

民国初年,宜都县属湖北省荆南道。

民国十一年(1922年)属荆宜道。

民国十九年(1930年)设4区,有集镇13个。

民国二十一年(1932年)属湖北省第九行政督察区,民国二十五年(1936年)属湖北省第六行政督察区。

民国三十八年(1949年)6月,全县划分为3个区、1个督导区,17个乡镇。

1949年7月,宜都县解放,县人民政府成立。

1955年2月,经国务院批准,撤销枝江县,将其所辖区域划归宜都县管辖。

1962年12月,恢复枝江县制,白洋等6个区和江口镇划归枝江县管辖。

1987年11月30日,国务院批准撤销宜都县,设立枝城市(县级)。

1998年6月,枝城市更名为宜都市。

1949年至1957年,宜都县隶属宜昌专区;1958年至1961年隶属宜都工业区;1962年至1969年隶属宜昌专区;1970年至1992年隶属宜昌地区。

1992年起,属湖北省宜昌市代管

自然环境

宜都地势西南高东北低,地貌以丘陵为主,陆地面积中山区占11.7%,丘陵占79.5%,平原占8.8%。有长江、清江、渔洋河三条主河流,还有大小溪河39条,均属长江水系。

市境地貌特征构成"七山一水二分田"的格局。位于王家畈乡的帽子尖,海拔1064.6米,为境内最高峰,位于枝城镇的长江之渚--关洲,海拔38米,为全市最低处。

宜都市属亚热带季风气候,雨量充沛,四季分明,雨热同季,年平均气温16.7℃,无霜期273天,降雨量1350毫米,日照年均时数约1705小时,主导风为东南风。

全市土壤质地以中性为主,共有红壤土、黄壤土、黄棕壤土、石灰岩土、紫色土、潮土、水稻土七个土类。

植被类型属亚热带常绿阔叶林,主要有杉木、马尾松、青冈栎、栓皮栎、竹林、乌桕、油桐、油菜、胡枝子、马桑、茅草和蕨类等。

矿产资源贮藏丰富。现已探明煤炭储量7500万吨,水泥石灰石6.8亿吨,重晶石、粘土、石英砂等矿产种类繁多,且品位高、易开采,非常适合基础工业的发展。

经济发展

宜都,是湖北省承东启西的最佳口岸。它隶属于三峡宜昌“半小时经济圈”,鄂、渝、湘三省市交界处,随着国家生产力布局由东至西转移,宜都区位交通优势进一步显现。

境内建有两座长江大桥、两座清江大桥,从市区到三峡机场只需20分钟,贯穿南北的焦柳铁路及两江航道,形成了空中、陆地、水上立体运输网络,为人流、物流提供了方便、低成本的运输服务,有利于发展大进大出的工业项目。

宜都,矿产资源贮藏丰富水泥石灰石6.8亿吨,重晶石、粘土、石英砂等矿产种类繁多,且品位高、易开采,非常适合基础工业的发展。

工业是宜都经济的主体,占三分之二以上,并且将继续充当增长的“脊梁”。

作为湖北省较早的工业基地和中国乡镇企业中西部合作示范区,宜都传统产品具有深厚的工业基础,在不断的技术改造中表现出不俗的业绩。

建材、化工、医药、电子及农副产品加工是其主导产业。

随着龙头加工企业带动,宜都农业得到了巩固发展。全市围绕水果、茶叶、畜牧、蔬菜、水产等特色产业,先后培育引进了8个农业产业化龙头企业,其中国家级2个、省级1个、宜昌市级2个。

宜都还是首批园艺产品和茶叶出口示范区,农业精品名牌荟萃,像宜红功夫茶、天然富锌茶、松云有机茶、波尔羊、光明柑、清江鱼等,都享有盛名,远销海内外10多个国家和地区。

2007年,全市实现生产总值84.4亿元,比上年增长16.5%;固定资产投资42.2亿元,增长60%。

全地域财政收入突破10亿元,达到10.37亿元,一般预算收入3.8亿元,分别增长29.6%和41.8%;规模工业产值108亿元、工业增加值31.1亿元,分别增长38.9%和27.8%。

城镇居民人均可支配收入10305元、农民人平纯收入4860元,分别增长10.5%和21.2%。

产业结构

对沿江平原、中部丘陵、南部山区进行了重点规划,沿江平原地区以城镇带建设和工业园区建设为主,中部丘陵地区以发展旅游业和高效农业为主,南部山区以发展生态农业为主。

1、培育优势产业,发展壮大医药化工、电子、建材、食品加工四大新兴产业,改造提升能源、纺织、机械三大传统产业,形成了“4+3”工业经济特色板块。

医药化工业——以精细化工、成品医药为重点,发展高浓度化肥和生物制药,重点支持宜化楚星、大江、宜昌鄂中化工、宜昌欣龙、东阳光医药等企业发展。

目前已形成年产108万吨酸、24万吨合成氨、75万吨复合肥、3800吨医药制品的生产能力。2007年完成产值55.5亿元。

建材业——大力发展高标号水泥、中高档卫生洁具和墙地砖,积极发展新型建筑材料,重点支持宜昌华新水泥、惠宜陶瓷、首佳陶瓷等建材企业做大做强。

全市已形成水泥450万吨、490万件高档卫生洁具、300万平方米中高档墙地砖的年生产能力。

2007年完成产值10.2亿元。电子工业——依托东阳光化成箔、新京都电子公司,发展化成箔、PTC电子元件为主的电子材料,培植电子元配件、网络器材、教学设备等产品的开发。

2007年完成产值17亿元。食品工业——以浙江丰岛、宜红茶业、天峡鲟业为依托,重点发展以软饮料、罐头为主体的食品工业。目前已形成年产2.5万吨罐头、4200吨精制茶的生产能力。

2007年完成产值3.5亿元。机械加工业——以船舶制造、输送机械、机械配件为重点,已形成年造船8.5万载重吨的生产能力。

2007年完成产值9.2亿元。纺织工业——以清河股份、南清纺织、宜昌欣龙熔纺为代表的纺织骨干企业,通过提升产品质量,扩大生产规模,开发适用型纺织产品,提高服装制造水平。

2007年完成产值2.6亿元。能源工业——重点发展东阳光火电厂,支持化工企业余热发电项目,提高水电、煤炭企业生产能力和装备水平。2007年完成产值2.13亿元。

2、实施企业“成长”工程,全市规模企业达到105家,其中产值过亿元的企业达到18家,其中过10亿元的3家,过5亿元的4家。税收过千万元的达到8家,过500万元的6家。

省级高新技术达到9家。外贸出口企业发展到34家,出口商品达到7大类20多个品种,出口额达到7500万美元。外商投资企业达到20家。全年实际利用外资2069万美元。

3、形成陶瓷机械、电子医药、化工建材、食品加工等四大分区,聚集规模企业81家,2007年实现规模工业产值100.5亿元、销售收入98亿元,实现税收5.08亿元,固定资产投资30亿元。

已成为亚洲最大的季戊四醇生产基地、中国最大的化成箔生产基地、中国最大的大环内脂类抗生素发酵基地和全省最大的卫生陶瓷生产基地。在全省92家县市区工业园中,综合考评排名第一位。

4、创建1个国家级星火龙头企业技术创新中心,2个省级星火龙头企业技术创新中心、1个区域科技成果转化中心,51个科技中介服务机构,9家省级高新技术企业。

46个企业单位与高校、科研院所建立了紧密的技术合作关系。近年来共组织实施了64项科技攻关项目、88个技术创新项目,开发新产品154项,推广转化科技成果134个,申请专利67项,授权专利20项。

东阳光生物医药技术创新中心研发的“红霉素发酵工业用菌种改造和过程优化控制技术”,被列入“十一五”国家“863”计划生物和医药技术领域重点项目。

2007年,全市高新技术产值29.8亿元,增加值达到10.9亿元,分别占规模工业产值、增加值的27.6%和35%。全市现拥有中国名牌产品1个、省级名牌产品10个、著名商标3件。

5、发展柑桔、茶叶、畜牧、水产四大特色产业,建成23万亩优质柑桔、7万亩优质茶叶、70万头生猪、18万只山羊、1万吨清江鱼等优质农产品生产基地,实现了人平拥有1亩高效经济林的目标。

已成为“中国柑桔之乡”、中国最大的宜红工夫茶生产基地、中国水产健康养殖示范区、中国最大的人工养殖鲟鱼生产繁育基地和鲟鱼鱼籽酱生产基地。

全市无公害农产品产地认定面积44.9万亩、无公害食品、绿色食品、有机食品认证达16个。清江鲟鱼、宜都蜜柑,天然富锌茶,宜红功夫茶等一批名优农产品。

培育市级以上龙头企业30家,其中国家1家、省级4家、宜昌级13家,发展农民专业合作社31家。

基础设施

宜都市围绕“工业强市、国家级园林城市、现代化中等城市”目标,以开展各种创建活动为载体,立足高起点、高标准、高水平,全面加强城市规划建设管理,基础设施日益配套。

先后获中国人居环境范例奖、中国城市绿化先进集体、湖北省级文明城市、湖北省级园林城市、湖北省级卫生城市等荣誉称号,并连续三届在湖北省城市规划建设管理“楚天杯”竞赛中位居县市组第一名。

按照自然与人文相宜、传统与现代相兼的原则,注重历史文化与风土人情相结合、区域位置与地形地貌相结合、自然资源与城市经济相结合,挖掘悠久的历史文化底蕴。

重视城市的文脉延续,重点突出宜都的文化景观、名人文化和滨江特色,委托国内知名规划设计单位编制城市总体规划及各项专项规划、控制性规划,城市规划体系不断完善,力求在城市格调、城市档次、城市特色上创新和塑造地方特色。

沿长江清江线规划建设的低层仿古风格的住宅、宾馆与沿城区长江大道、杨守敬大道等主干道建设的具有现代气息的高层和多层建筑,文峰公园、人民广场、陆逊广场及街头小游园的雕塑小品。

整个市区初步形成了“绿树成荫,城园相融,绿与城市协调相映,人与自然和谐共生”的城市生态环境。

从完善城市功能、提升城市品位入手,实施道路工程。新建、扩建了长江大道、清江大道、城河大道、杨守敬大道等一批城市主次干道,城市人均拥有道路面积达12.06平方米。

推进园林绿化建设,并致力于园林绿化上档次、上精品、上水平,全市形成了以大环境绿化为基础、以公共绿地为重点、以道路绿化为网络、以小区绿化为依托、以街头绿地为点缀,突出滨江特色的点、线、面相结合的现代城市绿化格局。

构建了一座三山环抱、绿荫满城、两江伴流、风景宜人的山水园林城。截至2007年底,建成区绿地面积达到387.2公顷,城市绿化覆盖面积达到442.5公顷,公共绿地面积108.6公顷。

建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积分别达到40.23%、35.20%和11.08平方米。实施精品工程。深入挖掘城市文化内涵,使其与现代气息融为一体,大力营造新的城市亮点。

相继建成了两园(文峰公园、滨江公园)、两场(陆逊广场、人民广场)等一批具有浓郁地方特色的公园绿地,对主要街道重要地段的临街建筑、城乡结合部安装高标准上档次的霓虹灯、轮廊灯、射灯、彩灯,着力营造城市不夜天的景象。

城区路灯装灯率、亮灯率、主要街道亮化率均达100%。

实施净化工程。扩建了东门水厂,城区日供水能力达8万吨,城市用水普及率、水质综合合格率均达100%;采用B-O-T方式建设了城市污水处理厂,广泛推行了生活污水无动力处理,城市污水处理率达61.49%。

投资2600万元高标准建设了吴家湾垃圾卫生填埋场,生活垃圾无害化处理率达95%;天然气进入普通百姓家庭,城区燃气普及率达82.6%。

每年投入建设资金近亿元,完善市政设施,中心城区面积由2003年的8平方公里拓展到10.6平方公里,新增及改造道路面积8.2万平方米,建成区绿化覆盖率、绿地率、人均公共绿地面积分别达到40.23%、35.20%和11.08平方米。

城市垃圾无害化处理率保持100%,城镇化水平达到44%。实施惠民道路工程、干线公路改善工程、园区道路工程及港站配套等重点工程,建设通乡油路71公里,新建改造干线公路95公里,宜华、陆渔一级路开工建设,全市通车里程达3000公里。

在全省率先实现了乡乡通油路、村村通公路,通村道路硬化总里程居宜昌首位。天然气管网进入主城区,用户达到7000户。农村电网、城市电网改造全面完成,实现了城乡同网同价,供电可靠率、电压合格率分别达到99.8%和98.5%。

电话普及率达到46部/百人;宽带网用户达1.3万户;78个村恢复广播室、74个行政村实现广电光纤接入;城乡有线电视用户发展到4.5万户,广播电视综合覆盖率达到95.8%。

风俗民情

宜都是巴人文化和荆楚文化的发祥地和交融地之一,本地民风古朴,流传于民间的各种神话传说、山歌、音乐、舞蹈、民居、饮食、地都渗透着巴楚文化的风韵。

宜都民间文化丰富多采,既有鄂西巴人文化的基础,也有鄂中的楚风韵味。目前宜都最具特色的品种有:宜都梆鼓、宜都渔鼓(楠管)、楚剧等,宜都青林寺迷语有中国迷语第一村之美称。

宜都境内土汉杂居,民间生活包括饮食起居、生产劳作、服饰装扮,婚丧嫁娶等也都参杂有巴楚文化和民风民俗的各种特色。如:哭嫁、哭丧、打丧鼓、跳丧、打栽秧鼓、猜灯迷等。

宜都既能有佛教、道教。两大教派的各种建筑、人物和传教信徒,在域内和周边颇有影响。宗教场所主要有梁山和宋山。梁山,它具有佛教场所和道教场所,山顶为道教,中部为佛教场所。

山顶有金顶、山腰有观音阁、关帝庙、大雄宝殿等建筑,有一天门、二天门、三天门之险,而金顶最为险峻,有“南武当”之称。宋山,现为省级森林公园。

宗教场所有龙泉寺,建于明朝初年,因其侧的清泉水得名“清泉寺”,清嘉庆年间易名为“龙泉寺”。明万历年间,荆藩惠王及王妃贺氏俱信佛,曾拜宋山住持僧堕宋为师。

因而这二处寺庙建筑规模十分宏大,香火旺盛,信徒遍布川、鄂、湘三省,而成为闻名的宗教圣地。除此之外宜都还有天主教、基督教和伊斯兰教。

土特产品

宜都柑橘

有“中国柑橘之乡”之称的宜都市是中国首批园艺产品出口示范区,柑橘种植面积16万亩,年产量超过12万吨。宜都柑橘总产值达2亿元,占宜都农业总产值的12%,农村人平柑橘纯收入达400元。

天然富锌茶

天然富锌茶又名高锌茶,因茶叶中含微量元素锌而得名。据卫生部门测定,我乡生产的富锌茶含锌量高达70-85mg/kg,比日本、斯里兰卡等高一倍。

“天然富锌茶”在浙江农大博士导师、著名茶叶专家张堂恒教授、华农陆启清教授指导下研制、开发。1993年以来,先后获“国家级新产品”。

清江鲟鱼

清江高坝洲库区水产养殖发展迅猛。目前全球鲟鱼品种共28种,宜都清江段就有17个品种,品种之多在中国首屈一指。天峡鲟鱼有限公司的鲟鱼产品有:各类鲟鱼鱼苗、鲜鱼、鱼片、鱼子酱等。

“土老憨”系列干菜

“土老憨”干腌、腊菜系列产品均以生长在宜都王畈松乐山、绿竹溪、将军山奥陶纪原始石林等地区的野生植物、农家生猪为主要原料。

通过细采、拣选、自然晾晒、中草药烟熏等原始程序并采用传统民间手工工艺精制而成的菜系,具有色美味香、开胃健脾、促进消化。

旅游资源

旅游业正成为宜都极具发展潜力的领域。这里山川秀美,水天一色,李白、杜甫、苏轼、陆游等历代文人墨客都曾留连于此,写下传芳百世的壮丽诗篇。

古潮音洞素有“水旱相连、云雾缭绕、钟乳万千、潮音响彻”之妙景,号称“巴楚第一奇洞”。梁山层峦叠翠、奇峰屹立,佛道两教并存,香火络绎不绝,有“南武当”之美誉。

新近发现的王家畈奥陶纪石林错落有致、姿态万千,古海洋生物化石形态逼真、保存完整,是一处集观光旅游、生态旅游、科普旅游于一体,展示地质奇观的天然博物馆。

山岳旅游资源:

全市拥有多座可供浏览观光的名山秀峰。其中有已经开发的宋山、铜鼓包奥陶纪石林外,还有荆门山(红花套)、梁山(潘家湾)、松乐山(王畈)、绿竹溪(王畈)、云台观(松木坪)等。

每座山体植被葱郁,有的种植有经济林,有的石奇、洞幽,有的存在着各种珍稀树种和古老树木,有的具有很丰富文化底蕴、民间传说,有的山上具有寺庙和道观,是一批具有可供旅游开发的山峦。

如:梁山诸峰秀美,小梁山孤峰、探母沟、龙潭瀑布以峡谷幽深,鸟鸣山涧,林木葱郁,溪水清澈,构成了一道美丽的风景线,分布在山脚至山顶的多座寺庙和道观是旅游观光、研究宗教和探险旅游的大好去处。

绿竹溪石林和铜鼓包石林遥相呼应,它属于奥陶纪地质公园主体的一部分,平均海拔在400米左右,最低80米,最高在500多米。

其间有独特的河谷风光、石林风光、古生物化石、民间传说、土家风情和自然的生态环境,真可谓“山青、水碧、石奇、蓝天、宁静、民族风情”,它是具生态观光、休闲度假、科普的一个游览区,是长江三峡观光型旅游产品的一个重要的配套产品。

荆门山位于宜昌长江大桥南,与虎亭三国古战场隔江相望。此处存有十二胜景,其间仙人桥、女观山、仙女溪、荆门关、古江关尤负盛名。

溶洞旅游资源:

市域内的众多名山秀水在地质历史时期孕育了许多奇形怪状的岩溶洞穴。主要有已经开发的古潮音洞,双龙洞(姚店),金龙洞(高坝洲),楫木洞(全福河),金钱洞(潘家湾)等。

洞内有各种石幔、石帘、石钟乳、石笋、石柱等岩溶地貌所形成的绚丽多姿的岩溶景观。其中楫木洞已经处于初步开发阶段。

江河:

长江黄金水道自北向南流经本市,市域内全长达46公里,江面宽210—1500米不等。

宽阔的水面和巨大的流量不仅为本市带来了丰富的水资源,还为本市旅游业的发展创造了便利的水上交通,而且著名的长江旅游线也为本市旅游业的发展带来了巨大的潜在客源。

清江是长江中上游的主要支流之一。从西北长阳入境,横贯本市于清江咀汇入长江,碧绿的清江水与混浊的长江水在陆城清江一桥形成了泾渭分明的分界线,成为宜都市陆城的一道特殊风景线。

目前清江旅游已经被国家开发银行列入重点支持的旅游项目之一。渔洋河是清江的一级支流,境内长大55公里,河流从西南五峰县入境向西北穿过市域南部,河流两岸青山绿树,石奇林密。

湖泊:

宜都市具有旅游价值的湖泊水面基本上是由于修建水库大坝而形成的人工湖泊。主要有高坝洲水电站市库区——“天龙湾”香客岩水库、熊渡电站水库及大溪水库等。

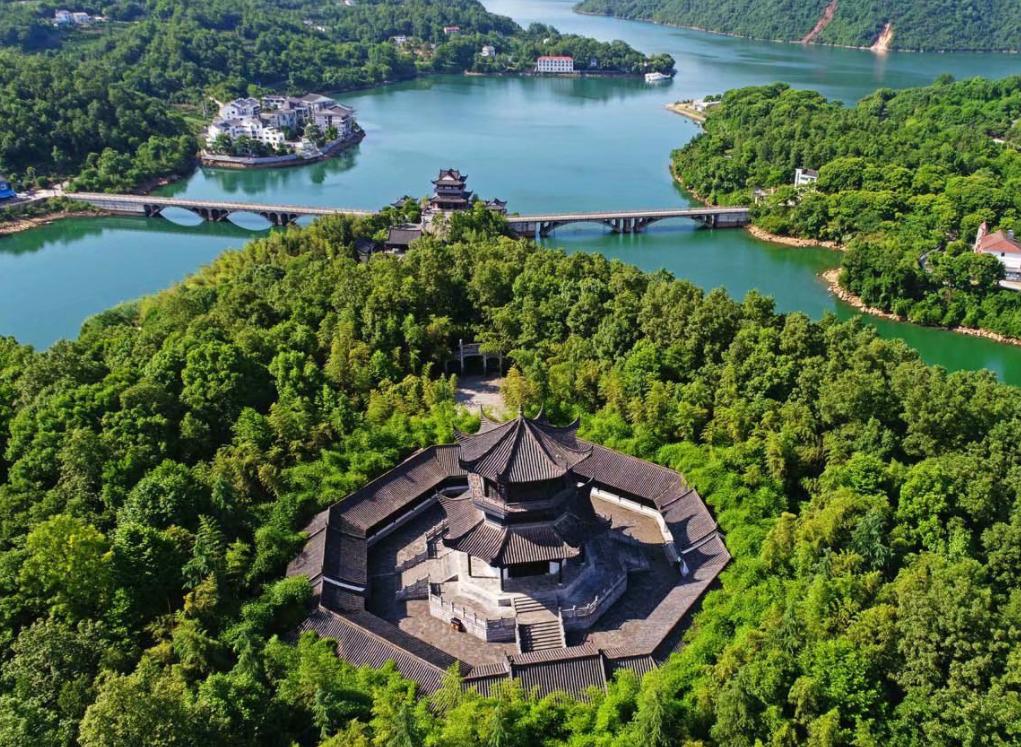

其中高坝洲“天龙湾”最为秀丽,整个水库面积46500亩,清江“天龙湾”是因库区投影形视龙的形象而命名,包括红花套镇鄢家沱至高坝州大坝之间的清江及沿岸区域,全长32公里。

天龙湾风景区规划面积75平方公里,其中水域面积40平方公里,陆地面积35平方公里。其间广阔的电站湖泊,独特的民风民俗,历史沉淀悠远的人文环境等等资源都是可以建设国家级风景名胜区的先决条件。

其归纳为:“平湖高坝、如诗如画”、“乡村谜语,中华一绝”、“山秀洞奇,古木珍稀”、“巴楚文化,别具一格”。

已经被《三峡区域旅游发展总体规划》、《清江流域旅游发展总体规划》列入国家级高端休闲度假区。

宋山森林公园:

宋山森林公园为省级森林公园,占地1.36万亩,西倚清江,东临长江,跌宕起伏的山姿,宽阔明净的水面,蜿蜒曲折的岸线,使宋山呈现雄、奇、秀、幽、奥的基本特色。

宋山森林公园由大宋山及周围蜿蜒起伏的百余山包组成,主峰孤峰顶海拔406米,是鄂西山区向江汉平原过渡地段最高峰之一,宋山最低海拔69米。

山虽不算太高,但相对高差悬殊,平地突起异峰,山势雄传秀丽。宋山以其特有的山体美景而久负盛名,主峰孤峰顶与菊花峰、香炉峰、跑马岭拥为一体,奇峰异石与岿然壮观的寺宇构成“八大景”、“四十小景”。

在宋山著名的“八大景”中,山景就有孤峰顶、菊花峰、香炉峰、跑马岭四大景,“四十小景”中山景比比皆是,其中有牛头包、马头山、狮子包、乌龟包、观音山、托宝山、睡美人等,或源于仙说或物出象形。

高坝洲电站坝址,位于宋山西南山脚,库容区水面沿宋山西北山脚,朔清江蜿蜒而上,登宋山可见长18公里,宽500米的平湖翠带和16条长1000米的港汊,宋山脚下,清江水百折千洄,自西北向南东最后在宜都汇入长江。

宋山龙泉寺位于孤峰顶东坡,建于明嘉靖年间,初名法泉寺,清乾隆时更名龙泉寺。龙泉寺由正殿、侧殿、后殿三部分组成,还有客房、斋房、厨房及僧人用房等附属建筑。

正殿为龙泉寺主体建筑,高10米,宽17米,进深10米,殿内有高大的楠木桩,正中神龛供奉7米高释迦牟尼佛象,左有阿弥托佛,右有弥勒佛,佛像泥塑贴金。

正殿门有一特大的香炉,炉座为石雕,重250公斤;香炉铁铸,重500公斤,四根园柱亭,亭顶亦为铁制,三层高1.7米余,香炉坡径1.6米,为寺庙罕见。

宋山唐时名嵩山,早在唐朝佛教盛行时“临济宗”僧人在此建有小庙,讲经传佛,明嘉靖年间,宋山香火日盛,小庙折除,新建三重大殿的法泉寺,法泉寺建成后,远近闻名,香火极盛。

长江、清江两岸香客来此进香拜佛的络绎不绝,湖南、四川的香客仍为数不少。据咸丰年间宜都志记载,明荆藩惠王妃贺氏曾到宋山拜住持僧堕宗为师,并捐资扩建法泉寺,还赠铜铸佛像12尊。

惠王妃住在法泉寺费时数年,手抄佛经82卷,藏于法泉寺藏经堂。

古人类和古生物类遗址:

宜都历史悠久,是城背溪文化的发祥地(城背溪文化是长江流域考古的标尺地)。

其中被省地市列入文物保护单位的有荆门山发现的城背溪古文化遗址,距今7000多年;还有红花套古文化遗址和王家渡古文化遗址,距今也达5000多年。

与以上三个典型遗迹同时代的还有花庙堤、金子山等遗迹;在这些古人类遗迹中发掘出许多文物,主要有石器、陶器、骨器和动物遗骸以及房屋、建筑、石器制造厂等遗迹。

已发掘的这些古墓中以三国、两汉时期的文物最多,其中较为典型的是陆城偏将军墓。

地上文物:

主要有古代房屋建筑、古井、柱基、桥梁及碑刻等五大类。其中尤其以碑刻分布最为广泛,数量也较多,保存较好。特别是高坝洲库区红花套、高坝洲、五眼泉三个乡镇,现统计保存完好的有五处二十五块之多。

不同时期的不同套刻记载了重要的内容,具有极高的历史研究价值,另外还有望佛桥,古民居等。

名人故里:

陆城既是宜都市政治、经济、文化的中心,也是清代名人杨守敬的故里。在陆城清江边有一条半边街,晚清著名书法家、历史地理学家杨守敬的故居就座落在这里,现已经对外开放。

原面积800亩,现恢复面积400亩,城南10KM处还保存有杨守敬墓地。

现代工程:

长江宜昌大桥、枝城大桥,使本市与江北变通途。枝城长江大桥是中国第四座跨越长江天堑的大型桥梁,位于本市枝城镇。该桥是一座铁路、公路两用单层钢梁桥,铁路全长1742.3公里,公路全长1744.8公里。

正桥10墩9孔,长1282.28米。引桥14墩,铁路引桥南岸3孔,北岸11孔。采用预应力混凝土梁。公路引桥两岸均从正桥头向两侧呈“八”字形分开。

除公路引桥外,均为平坡直线。载重铁路等级为中—24级,桥定等级为中-22级公路桥为汽-13级。

桥下可通大型客轮,在水位为54.4米时,通航净空18米,净宽120米。大桥的建成,使焦枝枝柳铁路连成一线,成为中国第二条南北铁路交通干线。

宜昌长江公路大桥是沪蓉国道主干线在宜昌市境内跨越长江经湖北省西段进入重庆市的特大型公路桥梁,桥址位于宜昌市江河段虎牙滩。主跨跨度为960米,桥宽30m。其单跨跨度居国内第三。

高坝洲水利枢纽工程、香客岩水电站、熊渡水电站等水电工程。其中以高坝洲水利枢纽工程规模最大。由混凝土重力坝、河床式电站厂房和通航建筑物组成。

大坝全长439.5米,最大坝高57米,总库容5.36亿立方米,正常蓄水位为80米。电站安装三台单机容量8.4万千瓦水能发电机组。

名人

王永彬(1792—1869),字宜山,枝城镇石门坎人。

杨守敬(1839-1915),湖北宜都人。

曹廷杰(1850—1926)谱名楚训,字彝卿。祖籍湖北省宜都县,迁居江北高殿寺(今属枝江)。

朱语今(1916-1988),本名朱裕,五眼泉镇麒麟山人,编辑出版家,中国青年出版社、中国大百科全书的创建者之一。

李启斌(1936-2003),出生于宜都市高坝洲镇。1941年至1945年就读于高坝洲茶店小学,随后就读于宜都一中上初中。

王强,1974年5月12日出生在湖北省宜都市。1993年从宜都一中考取武汉同济医科大学药学本科。

余地(1977-2007),本名余新进,1977年生,湖北宜都姚家店人。

参考资料

1.宜都市行政规划区域·中国地名大全