杨浦区(位于上海中心城区东北部的区)

温馨提示:这篇文章已超过407天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

杨浦区

位于上海中心城区东北部的区

杨浦区位于上海中心城区东北部,地处黄浦江下游西北岸,与浦东新区隔江相望,西临虹口区,北与宝山接壤。杨树浦港纵贯区境南北,杨浦即以此演变得名,南部沿江地带是曾经的上海公共租界东区,中部偏东区域则为“大上海计划”实施地。杨浦区不仅拥有中心城区里最长的15.5公里的白金滨江岸线,经济实力也十分强劲,市区内唯一的规划生态岛屿复兴岛亦坐落于该区。杨浦坐拥上海四大城市副中心之一,十大商业中心之一的江湾五角场;上海第三代国际社区新江湾城;产值丰厚的环同济知识经济圈;世界500强汇集的大连路总部研发集聚区以及东外滩。

| 中文名 | 杨浦区 |

| 外文名 | Yangpu District |

| 别称 | 知识杨浦 |

| 所属地区 | 中国,上海市 |

| 下辖地区 | 11街道办事处,1个镇 |

| 面积 | 60.61平方公里 |

| 人口 | 131.3222万 |

| 地理位置 | 上海中心城区东北部 |

| 著名景点 | 渔人码头、上海国际时尚中心、国歌纪念广场、上海院士风采馆 |

| 主要街道 | 定海路街道、平凉路街道、江浦路街道、四平路街道、控江路街道、长白新村街道、延吉新村街道、殷行街道、大桥街道、五角场街道、新江湾城街道、五角场镇 |

| 电话区码 | 021 |

| 邮编区码 | 200082 |

| 政府驻地 | 江浦路549号 |

| 行政类别 | 市辖区 |

| 地方方言 | 上海话 |

| 著名学校 | 复旦大学、同济大学、上海财大 |

| 政府官方网站 | http://www.1237784.71ab.com/ |

| 气候条件 | 亚热带湿润季风气候 |

| 下辖地区 | 11街道办事处、1个镇 |

| 行政类别 | 市辖区 |

| 电话区码 | 021 |

| 邮编区码 | 200082 |

| 面积 | 60.61平方公里 |

| 人口 | 131.3222万 |

| 地方方言 | 上海话 |

| 气候条件 | 亚热带湿润季风气候 |

| 著名景点 | 渔人码头、上海国际时尚中心 |

主要内容

长白新村街道

安图新村,长白二村,长白路,长白一村,广远新村,控江路十八弄,控江路一二一弄,民治路,内江大楼社区,内江路三八四弄,上理社区,松花江路九十五弄,松花新村,松延社区,图们路,延东社区

大桥街道

长眉社区,长阳新苑社区,方子桥社区,富禄里社区,富阳社区,广杭社区,杭州路,河间路,鸿德坊社区,华忻坊社区,锦州湾路,临青路,宁国里社区,宁武路平眉社区,仁兴街申新村,双阳路,顺成里社区,渭南路,新华里社区,幸福村杨家宅社区,银河苑社区,引翔港社区,永安里社区,中王家宅社区,周家牌路

定海路街道

爱国二村,白洋淀社区,波阳路,定海港路,定海社区,东白林寺社区,复兴岛社区,公助一村,海州路,军工路,凉州路,隆昌社区,民主二村,沈家滩社区,西白林寺社区,中联村

江浦路街道

宝地社区,大花园社区,海上海社区,恒阳社区,蒋家浜社区,金鹏社区,金上海社区,兰州新村,辽昆社区,辽源二村,辽源三村,辽源四村,辽源新村,辽源一村,吴家浜社区,五环社区,星泰社区,阳明社区,姚家桥社区,又一村,张家浜社区,众和社区

历史沿革

杨浦区

杨浦区宋初,今虬江以南,隶华亭县。元至元二十八年(1291年)朝廷批准设上海县,下辖五乡,区境为上海县高昌乡。今虬江以北,先后隶属嘉定县、昆山县和松江县。清雍正二年(1724年),从嘉定县析置宝山县,区境北部属宝山县殷行乡和江湾乡一部分。民国元年(1912年)虬江以北属宝山县殷行乡。虬江以南,租界线以北属上海县引翔乡。民国16年上海特别市成立,引翔、江湾、殷行3乡划归上海特别市。次年7月,改为引翔、江湾、殷行3个区。民国34年抗战胜利,分属新市街区和江湾区。1952年。新市、江湾两区合并为江湾区。1956年,隶东郊区。1958年,撤消东郊区,该地区从1956~1984年先后划入杨浦区。

1840年鸦片战争后,上海被英国强辟为五口通商的口岸之一。1845年11月,英国在上海设立英租界。1863年6月,美国在上海设立美租界。沪东地区的虹口港以东、杨树浦港以西的黄浦江沿岸一带属美租界。同年,美租界与英租界合并,称为英美租界,1899年,英美租界又向东扩展至周家嘴、顾家口(今军工路一带),改称上海公共租界。沪东的大部分地区都在公共租界内。在此期间,殖民主义者利用沪东地区优越的地理条件,利用其资本已经清政府与他们的外交机构,开办一批工厂企业。

南部原为上海县高昌乡保的一部分。清同治二年(1863年)黄浦江以北,杨树浦港以西,杨树浦路一带为美租界。清光绪二十五(1899年)年英美租界合并称公共租界,向东扩展,由周家嘴路,自西向东到顾家口(今平凉路底)划一直线,为租界界线。民国31年,日军、汪伪占有租界。抗战胜利,设置上海市18、20两区(提篮和杨树浦两个区)。1960年杨浦、提篮两区及榆林区部分合并为杨浦区。

浦东地区,清宣统二年(1910年)实行部章城镇乡自治,始称东泾镇,属上海县。民国元年,实行省章乡自治称洋泾市。民国17年7月改称洋泾区。上川路以东属高桥区,以西属洋泾区。1952年,分属高桥、东昌两区。1956年并入东郊区。1958年撤东郊、东昌区,成立浦东县。1960年撤浦东县,浦东大道以北的沿江地带划归杨浦区,建立沪东街道办事处。1984年划入川沙县东沟以西,荻柴浜以北,上川路以东地区,划出海防新村,成立歇浦路街道办事处,1993年3月,歇浦路街道划归浦东新区。

五角场北部的江湾军用机场1994年6月起正式停飞,1997年4月30日机场用地交还上海市人民政府,行政隶属杨浦区,区境始成现状。

历史名人

张叔平(1897~1928)

山西临县人。出生于农家。民国3年(1911年)入离石县立高等小学,开始接触《孙文学说》等进步书籍。民国4年参加反对袁世凯称帝的学生运动。民国16年四一二反革命政变后,张叔平夫妇调到杭州,协助筹组浙江省委。6月,浙江省委成立。不久,张主持省委工作。7月,由于叛徒告密而被捕。在狱中坚贞不屈,并领导难友进行斗争。民国17年1月20日深夜,张叔平临刑时,正气凛然地说:“共产党人是杀不尽、斩不绝的。为共产主义哪怕抛头颅,为劳苦大众甘愿背十字架”。

王根英(1906~1939)

女,原名庶心。杨浦区引翔港人。8岁随嫂进纱厂学接头,11岁进恒丰纱厂做童工。16岁顶姨妈名进怡和纱厂。民国13年(1924年)进思恩义务夜校读书时,参加社会主义青年团,担任老怡和纱厂第一任团支书。在领导青年工人反对资方克扣工资的罢工斗争中取得胜利。1932年王根英任全国总工会女工部部长。1933年因叛徒出卖被捕,多方营救后出狱,前往后方与陈赓团聚。1939年3月8日,在河北突围时壮烈牺牲。2010年1月28日,杨浦区文管委、杨浦区文化局在周家嘴路瀚海明玉大酒店广场上举行了“王根英烈士故居遗址”纪念碑揭幕仪式。

王际亨(1876—1934)

字铨运,杨浦区引翔港人。王氏原系望族,后家道中落。因父早亡,家境更陷贫困。依赖其母含辛茹苦,悉心抚养,又得其叔接济培育,终于苦学成材。清宣统二年(1910年),中末科举人,遂跻身名流,重振家业。为纪念其母与叔的养育栽培之恩,王为二子取名洪恩、世恩,并于瑶阶弄宅第之前,为其母立牌坊一座。民国7年(1918年)市郊干道军工路修建时,王以其有利于乡境的开发,积极参与。路成之日,特以“军功路”为名,勒石树碑。并在路东筑纪念园,路西建纪念亭,以壮其事。其后不久,军工路虬江桥南便出现织染厂、电线厂、胶鞋厂等一批现代工厂。

文物建筑

杨浦区百年市政、百年工业、百年教育积淀凝重,存世的具有文物价值的建筑颇多,主要有:

1、定海路街道:杨树浦电厂(原租界工部局电气处,大上海工业时代的坐标)、上海国际时尚中心(解放前的日商裕丰纱厂,解放后的上海第十七棉纺织厂,上海纺织业的龙头万人大厂)、上海华光啤酒厂(老上海三大啤酒厂之一的英商怡和啤酒厂,西式城堡式建筑)、杨树浦煤气厂(远东第一“自来火房”带来上海瓦斯时代)、上海东区污水处理厂(原租界东区污水处理厂,花园单位)、定海桥(钢混弦拱结构桥梁,形似80年后缩小版的卢浦大桥)、复兴岛别墅(位于复兴岛公园内,是蒋介石离开上海前的行馆)、杨浦公安分局(原租界东区格兰路巡捕房)

2、大桥街道:杨浦区老年医院(解放前教会开办的圣心医院)、上海第四制药厂(该国第一个抗生素生产基地,现为创意产业基地)

3、平凉路街道:杨树浦水厂(英国古典城堡式建筑)、杨树浦路消防支队(原租界东区杨树浦救火会大楼)、上海第一毛条厂(原英商新怡和纱厂)、上海化工厂大仓库(原日商明治制糖株式会社)、杨浦区政府办公楼(原租界东区榆林路巡捕房)、市东中学(原工部局聂中丞华童公学,全国百所历史名校)

4、长白新村街道:上海理工大学(原黄浦江畔的沪江大学,院内遍布西式建筑,与苏州河边的圣约翰大学东西呼应)

5、殷行街道:闸北水厂(老上海的闸北水电公司,传统中式钢混建筑)

6、五角场街道:复旦大学(百年老校,中西建筑合璧)、江湾体育场(原上海市立体育场、馆,当时远东最大)

7、四平路街道:同济大学(百年老校,原德国人开办的同济医学院)

8、五角场镇:上海体育学院行政大楼(原上海市政府新厦,中国重檐宫殿式钢混建筑)、长海医院音像楼(原上海市立博物馆,中国古典重檐式钢混建筑)、长海医院飞机楼(原中华航空协会大楼,充满中国古典元素的飞机形钢混建筑)、上海公安器材厂(原国立音乐专科学校,西式大楼)、同济中学图书馆(原上海市立图书馆,中国古典重檐式钢混建筑)

行政区划

定海路街道、平凉路街道、江浦路街道、四平路街道、控江路街道、长白新村街道、延吉新村街道、殷行街道、大桥街道、五角场街道、新江湾城街道、五角场镇。

自然地理

地貌

地境成陆于唐宋宋初。据北宋郊直《吴门水利书》记载:吴淞江南岸有18条支流汇入。最东几条为上海浦、下海浦、南及浦、江芒浦、烂泥浦,各捕之间距离为5~7里。据此推断,北宋时烂泥浦已在今复兴岛之东。又据区境西北部景德观(今万安路小学)重修碑文记载:原为龙神庙,庙门座西朝东,面海而立,建于北宋初期。又区境南部太平教寺吟兰州路3问号),建于北宋太平兴国年间(976~984年)是区内最早建造的佛寺,说明在北宋时已有了一定的开发。

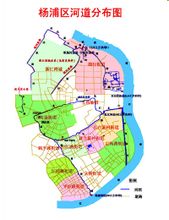

杨浦区河道分布图

杨浦区河道分布图区境是长江三角洲前沿冲积平原,是较早的滨海平原一部分。长年累月,长江挟带大量泥沙,经波、潮、流的作用,沉积成陆。靠近黄

浦江下游左侧系河口沙滩、沙岛,后经吹泥填土,人工堆积成周家嘴岛岭复兴岛)、和共青森林公园。走马塘以北与虬江之间为古吴世江下游,江宽数华里,因泥沙冲击,逐渐淤塞。明初改道后,形成夹沙泥草甸土,经农民长期耕作,南境发育成菜园主,北境发育成水稻上。

气候

地境处北亚热带南缘,属亚热带季风气候。其特点是气候温和、雨水丰沛、光照充足、四季分明。

区境年日照时数及年总辐射量属上海的高值区。其分布规律大致自南而北呈递增趋势。区境南部的年总辐射量为114千卡/平方厘米·年,北部为116~118千卡/平方厘米·年。

区境最高气温,大于或等于35℃的天数年约为6~8天。极端最高气温为38~382℃。1978年7月8日极端最高气温38.9℃。

区境最低气温,小于或等于-5℃的天数一般为4~5天。极端最低气温在-9.5—-10℃。1967年1月16日,极端最低气温-10.1℃。

区境年降雨量南部地区为1060毫米,北部为1040~1060毫米。汛期雨量大致在600~640毫米。

区境最大暴雨量呈自南而北增多的趋势。一日最大暴雨量南部约为250~300毫米,高于市中心区;北部约为300~350毫米,也远高于市中心区。区境年平均暴雨天数在2.62.8天,平均暴雨量在76~79毫米/天。1985年最大降水量1623.6毫米,最小降水量是1971年,只有700毫米。

上海有效风能密度分布是以市中心为核心的同心圆分布,杨浦为其外围,风能密度值在80~100瓦/平方米之间。

杨浦是工业区,能消耗量大,人口密度高,建筑物密集,“热岛”现象明显,气温明显高于郊区,强度夜间大干白天,初冬大于盛夏,而以晴朗无风天气为最强。据1979年12月13日20时观测:杨树浦路一平凉路一带气温为6~6.5℃;长阳路以北至控江路一带为5.56C;控江路以北至五角场附近为5~5.5℃。而市中心区气温则为8~9℃之间。

杨浦区5~9月积温略低于中心区,大约为3700~3720℃。

杨浦区的灾害性天气和气候极值与全市基本相同。隆冬的寒潮、冰冻;春夏之交的不正常梅雨季节;夏季的暴雨以及雷暴相伴的冰雹和龙卷风,常带来突发性灾害。

经济

上海市中心扩大图

上海市中心扩大图在2008年,全区税收总收入首次突破100亿,区级可用财力呈几何级增长。城区“

新生态”效应已然初显:在2010年,曾经的“工业大杨浦”如今扣除烟草业后,第三产业增加值占全区生产总值比重为76.5%,第三产业所占比重同比上升0.1个百分点,比2005年上升7.3个百分点。全年财政收入116.89亿元,比上年增长15.9%,区级财政收入50.07亿元,比上年增长13.7%。其中知识型生产性服务业实现增加值99.8亿元,成为上海经济发展的标志性亮点。

2010一年中1-3季度杨浦区GDP总量就已达到666.32亿元,雄居九大中心城区之首。整个2010年杨浦区的GDP总量达到894.69亿元,仅次于徐汇区的910.92亿元,位列上海中心城区第二位。而在2011年九个中心城区的财政收入对比表中,杨浦亦位列苏州河以北四个中心城区之首,第三产业比重接近80%。2010年1月10日,杨浦区获得“国家创新型试点城区”的殊荣,这也正式标志了杨浦区已完成了从“工业杨浦”向“知识杨浦”的华丽转型。在2009年上半年的金融形势严峻时期,杨浦的知识产业却保持30%的增幅,区级财政收入增幅首次在上海全市中心城区中名列第一。

杨浦区始终把科学发展、知识创新贯穿于城区发展。经过6年的转型,杨浦区以科教为特色、服务经济为核心的新型产业体系已经基本形成;固定资产投资规模已连续三年雄居中心城区之首。

杨浦区

杨浦区2012年,全年地区生产总值已达1201.11亿元,按可比价格计算,同比增长5.0%;第二、三产业增加值比例为62.1:37.4(不含烟草业为21.6:77.5,三产比重提高0.4个百分点);全区税收收入完成744.85亿元,同比增长15.7%;区级财政收入完成70.97亿元,同比增长10.0%;社会消费品零售总额完成311.19亿元,同比增长13.1%;全社会固定资产投资完成179.04亿元,同比增长12.0%。

杨浦区商贸业发展相当迅猛,经济迅速崛起。现已形成五角场市级副中心、控江路区级商业中心、各大中高档居住区附有的商业街所构筑的杨浦商业区域。在杨浦各个板块中,一大批国际和国内的大型商业企业已纷纷进入杨浦,上海第一百货、华联、友谊等集团和英国的百安居、法国的欧尚、台湾的大润发已在区域内开设多家大型超市和购物中心,全区商业用房面积已达106万平方米。同时有力推动大连路总部研发集聚区的建设,大力吸引外资企业地区总部、投资公司、研发中心等落户杨浦,推进西门子、德国大陆集团、北美广场、台湾广场等诸多大型项目的建设,发挥大连路现代服务区总部研发集聚区的溢出效应以完全释放杨浦的经济活力。

东外滩板块内的复兴岛,将建设国际会议中心、国际康体中心

、国际休闲娱乐中心、游艇俱乐部、水上巴士码头等景观建筑物。而位于江浦路末端的渔人码头将会建造一幢162米的塔楼“越鱼”,引进五星级酒店和甲级写字楼;一幢7层的综合商业体“游鱼”,涵盖许多大型商业机构,还有一个文化博物馆;这个长约700米的沿江区域全部作为公共岸线对外开。这些东外滩板块内的设施与规划将促成杨浦旅游业的蓬勃发展,将会为杨浦经济带来新的强力增长点。并且开发“东外滩”也是上海今后几年实现城市新一轮腾飞的重要举措之一,也是上海市重点开发黄浦江“4+1”地区中的一部分。

社会

卫生

上海开埠前,境内居民治病全赖中医。清乾隆年间,引溪石家浜有知名的种痘医生王占三。

清道光二十三年(1843年)西医东渐。随着租界扩张,工业兴起,光绪二十三年(1897年)英商怡和纱厂设保健间。民国4年(1915年)沪江大学下属沪东公社设工业医院。1949年上海解放,共有医院、诊所13所,职工981人,床位907张。其中公立医院有床位510张(属军队床位40O张),占56.23%,私立医院397张,占43.77%。医院规模小、设备差、医技力量弱。境内工人劳动条件恶劣,职业病严重。居民半数饮用江浜井水,公共卫生差,疫病不断,产妇与婴儿死亡率很高。

建国后,人民政府实行预防为主、面向工农兵、团结中西医、卫生工作与群众运动相结合的卫生工作方针。境内先后建立防治站(所)6家。开展爱国卫生运动,普及预防接种,公共卫生环境大大改善,先后消灭了天花、霍乱、白喉等传染病。工业职业病铅中毒、苯胺中毒等得到控制。调整和新建了市级、区级、街道三级医院,实行劳动保护和公费医疗制度,推行划区医疗,保障人民健康。“文化大革命”开始,医疗卫生工作遭破坏,制度废除,秩序混乱,质量下降,除了维持基本医疗、预防工作外,主要运用“一根针”、“一把草”,深入工厂、农村开展群防群治。1968年以后,恢复除害灭病和计划生育工作。1974年恢复妇幼保健工作。到1975年,医疗防治机构增加到31所、床位4200张,千人均床位5.26张,卫技人员5201人,千人均卫技人员6.51人。

1978年后,经过整顿、恢复,医疗卫生事业重新走上轨道。1983年起,实行卫生改革,加快发展医疗卫生事业。创设大小医院挂钩的协作病房,普遍扩建业务用房;引进精密医疗仪器;建立专家和技术协作体,开设专家、专科和业余门诊;社会医疗机构兴起。到1990年,医疗防治机构增加到38个,比1949年增加1.92倍,床位数5676张,千人均床位5.30张,比1949年的2.56张增加2.74张,卫生技术人员7596人,千人均卫技人员7.10人,比1949年的2.08人增加5.02人。传染病死亡率比1953年下降了94.90%,孕产妇死亡率下降到2.81/万,婴儿死亡率下降到10.78‰,期望寿命从1953年的男59.98岁、女60.9岁提高到男73.4岁、女76.56岁。

文化

建国前,区境的文化设施十分落后,直至民国16年(1927年),只有一家座位200只木板坐椅的天一楼戏院。当时境内工业发展迅速,产业工人工作艰苦,时间长达12小时,且食不果腹,难以享受文娱生活。从本世纪20年代起,中国共产党的地下组织,团结工人,进行启蒙教育,结合开展识字和文化活动,有了以揭露国民党反共反人民实质的《四可恨》和反对日本侵略军的《切萝卜头》等歌谣。到1949年上海解放,区境内仅有设施简陋的电影院1家、戏院8家,座位4641只。

建国后,党和政府关怀人民群众文化生活。50年代初,区政府设文教股,境内先后建起杨浦区工人俱乐部、杨浦电影院、沪东工人文化宫、杨浦区文化宫、杨浦区图书馆等一批文化事业单位和街道文化站。工厂实行八小时工作制,生活安定,300人以上的工厂俱乐部相继建立了各种戏曲音舞团队。工厂群众文化蓬勃发展。

1956年,区政府设文化科。“文化大革命”期间被迫停止工作。1984年撤科建局。改革开放,使文化事业上了一个新的台阶。新建设备完善、建筑新颖的电影院、文化馆、图书馆7家;原有的影剧院进行改造;街道文化站扩建成多功能文化中心。不少工厂俱乐部更新设施,广泛开展丰富多采、健康有益的文化活动。1990年,区级和街道级文化设施发展到31家,建筑面积82594平方米,座位12580只;新办的录像放映、舞厅、音乐茶座、卡拉OK等文化活动场所,连同星罗棋布于全区的工厂、大学等俱乐部,形成了群众文化活动网络,基本适应了人民群众文化生活的需要。

体育

清光绪三十二年(1906年),浸会大学(1914年改名沪江大学)组建足球队,为区境现代体育之始。宣统三年(1911年),公共租界内的汇山公园曾辟有网球场。到20年代,日商裕丰、大康和公大纱厂,都设有体育场和游泳池。民国11年(1922年),复旦大学迁入区境,建有田径场、网球场和体育馆。

民国24年,国民政府在江湾兴建大型的上海市体育场。以球类活动为主的现代体育,在境内7所大、中学校和外商工厂的少数职员中开展。少数市民在公园、空地上练习传统武术与拳操,广大青少年在开阔地带踢石子与小橡皮球,在自然河浜中游泳。民国34年抗日战争胜利后,中纺十二厂等工厂的工会积极组织各项体育活动。沪东各大厂为提高产品的知名度,多次组织“龙头杯”、“颐中杯”、“中皂杯”等足球赛,推动了工厂足球运动的发展。不少工人子弟,受父兄影响,在街头巷尾踢起了小足球,足球运动风行一时。

建国后,人民政府重视群众体育运动。至1990年境内先后兴建了体育场、体育馆、射击场、体育俱乐部、足球场、温水游泳池等8项大型体育设施,占地13.48万平方米,是全市兴建场馆最多的一个区。境内工厂、学校共拥有体育场659片、游泳池35座、娃娃池(小游泳池)72座。50年代,工厂和学校普遍开展广播操、工间操,推行《准备劳动与卫国体育制度》(简称“劳卫制”),广泛开展足球、篮球、乒乓和游泳运动,进行各项体育比赛。60年代,区足球队进入全国甲级队;上棉十二厂、上棉十七厂、上棉十九厂、中国纺织机械厂、上钢二厂、杨树浦水厂足球运动蓬勃发展;各中小学拥有众多的小足球队。杨浦区被誉为“上海足球的摇篮”。

中共十一届三中全会后,社会各界资助兴办体育事业。工厂与学校挂钩,相互支持开展体育活动。具有传统的足球运动进一步普及。据1985年统计:全区经常踢足球的有2万多人,占区人口的1/50,是全国“足球人口”最多的地区之一。职工体育以健身为目的,转向小型多样;青少年各项体育活动全面发展。至1990年,杨浦区三次被评为全国“游泳之乡”,一次被评为全国“田径之乡”。

教育

区境最早的小学是清咸丰十一年(1861年)在引翔港镇创办的厚仁义学,光绪三十一年(1905年)改为厚仁初级小学堂。最早的中学是光绪三十二年创办的上海浸会大学预科。

杨浦区主要大学

杨浦区主要大学建国前,教育事业十分落后,学校少,设备简陋。据民国35年(1946年)统计,原杨树浦区文盲率达

50.59%,学龄青少年儿童失学率达48.80%。建国初,杨树浦、榆林两区共有中学生3205人,小学生20251人,在园幼儿842人,共23694人,占总人口的6.46%。中小学教职工仅有1132人。

建国后,首先接管公立中小学,对私校加强管理,重点整顿。人民政府坚持“教育为工农业生产服务,为工农服务”的方向,实行减免费和人民助学金制度,大力发展儿童晚班。1957年后,贯彻“两条腿走路”的办学方针,公办、民办并举,广泛调动了工厂、企业、社会团体及群众办学的积极性,中小学教育事业得到了迅速发展。“文化大革命”期间,大批干部和教师横遭批斗,备受迫害,校舍和设备毁坏,教育事业损失惨重。

粉碎江青反革命集团后,特别是1978年以来,教育事业重新得到发展。1990年,全区有中学53所,学生35021人(包括职业班1200人),教职工7223人;小学106所,学生78204人,教职工5359人;幼儿园298所,幼儿40216人,教职工5203人。在校中小学生、幼儿共153441人,占总人口13.65%,比建国初增加5.48倍。中小学幼儿园教职工共17785人,比建国初增加14.71倍。

由于重视师资队伍的建设,加强基础,狠抓薄弱环节,开展教学科研,优化课堂教学,教育质量有了显着提高。1989年9月,国家教委授予“全国幼儿教育先进区”的称号;小学毕业生合格率连续稳定在99%以上,优秀率达88%左右;初中毕业生合格率自1984年的56.65%上升到1990年的98.38%;高中毕业生录取率自1985年的47.68%上升到1990年的75.54%。处于全市先进行列。

成人教育最早创办的是民国2年(1913年)的通俗学校和民国5年的恒丰纱厂职工补习学校。中国共产党诞生后,有民国13年的杨树浦平民学校与民国14年的思恩义务学校等,均有中共地下党团活动。

建国后,成人教育发展迅速。1954年,初等教育计有市立工技、产业区校、厂校共57所。至1960年3月,共扫除文盲45763人。1981年,全区已有中等业余学校39所,学员达22486人。1988~1990年,区属职工76734人参加岗位培训,占职工总数的88.8%。成人高等教育也有很大发展,1990年境内有成人高校220所。

建国后,中等职业技术教育得到迅速发展,1990年,共有中等专业学校15所,职业学校4所,中等技术学校64所。

境内最早的大学是上海浸会大学,创办于光绪三十二年(1906年),光绪三十三年自四川路迁至区内军工路,民国3年定名沪江大学。迄解放时,境内共有高等学校9所,通过1952年院系调整后,存有4所,后又陆续新建、迁入11所。1990年,境内共有全日制高等学校15所,占全市近1/3。

杨浦知识创新区在空间上复盖区域全境,以“三区联动”为发展的指导方针进行合作、互动。“大学的城市、城市的大学”——根据区域内高校的分布状况,高校校区规划为西区、东区和北区三个区域,西区规划以复旦大学、同济大学、财经大学等为核心;东区规划以上海理工大学、上海海洋大学为核心;北区规划以中国人民解放军第二军医大学、上海体育学院为核心。另外复旦附中、交大附中、控江中学、杨浦高级中学、同济大学第一附属中学、上海理工大学附中、市东中学、上财附中等上海市名牌高中也云集杨浦。因而杨浦被称为上海的“学术区”,在教育质量方面具有相当优势。

交通

区境交通,向以水路为主。黄浦江穿越区境东南部,北出吴淞口。两岸支流多,航运便利。上海开埠后,外商纷纷占用岸线,辟建码头。至本世纪初,区境沿江滩地已成为上海港码头基地之一。解放后,这些码头先后收归国有,经过归并、调整和对设备的改进,已分别发展成现代化的装卸公司。改革开放以来,货运日趋繁忙,1990年吞吐量达1965万吨。区境无对外水路客运航线,仅有6条对江轮渡线,沟通两岸往来。内河航运,清末通航河道有百余条,现仅存10余条。这些河道,除黄浦江南岸3条支流和复兴岛运河可通航外,其余支流基本上只起排水作用。

陆上公共交通,清光绪三十四年(1908年)在公共租界通行有轨电车。直至解放前夕,只有杨树浦路、平凉路、长阳路和翔殷路通行公交车辆。解放后,随着区境的扩大,住宅建设的迅速发展和五角场地区的开发,公交线路不断增设,至1990年,有50条之多。其中改革开放以来辟建的有21条,占42%。近几年来,出租汽车业也蓬勃发展。1960年,境内建成铁路何杨支线和杨浦车站,与全国铁路连网,年均货运量350万吨左右,解决了沪东地区原材料供应和产品外运的困难。解放前,市内货运以拖、榻车为主。50年代后期,境内也只有货运汽车300多辆。60年代以来,尤其改革开放以来,随着经济的迅速增长,汽车货运业务猛增。1990年,全境领取机动车牌照的有1.1万多辆,其中领取营运证从事社会货物运输的有4400多辆。

区域内交通道路完善。区内道路近200条,呈典型的网格状布局,总长度230余公里,其中有杨树浦路、长阳路、周家嘴路、控江路、中山北二路——松花江路、邯郸路——翔殷路、殷高东路——嫩江路、殷行路等横向主干道;军工路、中原路——营口路——隆昌路、淞沪路——黄兴路——宁国路、四平路——闸殷路、江浦路、大连路、公平路等纵向主干道。区内密集的公交线路,可通往市中心各繁华地段。内环高架路、中环路、逸仙高架路把杨浦与市区各处紧密联系在一起,新建路隧道、翔殷路隧道、杨浦大桥、军工路隧道、大连路隧道、殷行路隧道(规划中)、嫩江路隧道(规划中)、江浦路隧道(规划中)、大大缩短了浦西与浦东之间的空间距离,出行和处理公务更便捷。

参考资料

1.杨浦区·亿个村