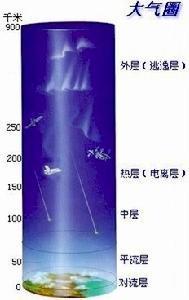

对流层(最接近地球表面的一层大气)

温馨提示:这篇文章已超过402天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

对流层

最接近地球表面的一层大气

对流层是地球大气层靠近地面的一层。它同时是地球大气层里密度最高的一层,它蕴含了整个大气层约75%的质量,以及几乎所有的水蒸气及气溶胶。是英语里的对流层一字“Troposphere”的字首,是由希腊语的“Tropos”(意即“旋转”或“混合”)引伸而来。正因对流层是大气层中湍流最多的一层,而同它亦是唯一一层会出现天气现象。固此,喷射客机大多会飞越此层用以避开影响飞行安全的气流。

| 中文名 | 对流层 |

| 外文名 | troposphere |

| 属性 | 气象名词 |

概述

对流层雷达

对流层雷达对流层中,气温随高度升高而降低,平均每上升100米,气温约降低0.65℃。由于受地表影响较大,气象要素(气温、湿度等)的水平分布不均匀。空气有规则的垂直运动和无规则的乱流混合都相当强烈。上下层水气、尘埃、热量发生交换混合。由于90%以上的水气集中在对流层中,所以云、雾、雨、雪等众多天气现象都发生在对流层。

对流层中从地面到1~2千米的一层受地面起伏、干湿、冷暖的影响很大,称为摩擦层(或大气边界层)。摩擦层以上受地面状况影响较小,称为自由大气。对流层与其上的平流层之间存在一过渡层,称为对流层顶,厚度约几百米到2千米。对流层顶附近气温随高度升高变化的幅度发生突变,或随高度增加温度降低幅度变小,或随高度增加温度保持不变,或随高度增加温度略有增高。对垂直运动有很强的阻挡作用。

压力及气温结构

对流层

对流层压力

大气层的压力会随高度升高而下降。这是因为位于地表上的空气会被其之上的所有空气压着,反之在高的地方,空气被少一点的空气压着,故之气压亦随之递减。气压随高度而改变是可以根据流动动力学程式所计算。

气温

在对流层,高度每上升1公里,气温会平均下降摄氏6.49度。这种气温递减是因为绝热冷却的出现。当空气上升时,气压会下降而空气随之扩张。为了使空气扩张,需要有一定的功施予四周,故此气温会下降。(因热力学第一定律)

在中纬度地区气温会由海平面的大约+17℃下降至对流层顶的大约-52℃。而在极地(高纬度地区),由于对流层相对地薄,所以气温只会下降至-45℃,相反赤道地区(低纬度地区)气温可以下降到-75℃。

正因为对流层的上部冷下部热,所以对流运动特别显著。这正是中文“对流层”的名称由来。

对流层顶

对流层与其之上的平流层的边界,约离地面11公里附近的位置,称为对流层顶。但这个边界的高度会随季节及纬度而有所变化。一般来说,在赤道地区附近高17公里,而在极地附近则约高9公里,而平均高度则大概离地11公里左右。长途客机大多会在这个边界飞行。

要计算在对流层的气温因高度而转变,就需要认识平流层,因平流层界定了对流层的位置。在对流层,气温随高度而下降,反之在平流层,气温会随高度而上升。当气温递减率由正数(对流层)转到负数(平流层)的现象出现时,那正好表示了那里是对流层顶的区域了。

大气环流

大规模的大气环流,其基本结构大致上都维持不变。地球上的风带和湍流由三个对流环流(三圈环流)所推动:哈得莱(低纬度)环流、费雷尔(中纬度)环流、以及极地环流。这三个对流环流带领盛行风及由赤道传递热能到极地方向。

因为对流运动显著,而且富含水汽和杂质,所以天气现象复杂多变。如雾、雨、雪等与水的相变有关的都集中在本层。

物质组成

对流层蕴含以下成份:氮(N2)、氧(O2)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、一氧化二氮(N2O)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、硫酸(SO4)、二氧化氮(NO2)、氢氧根(OH-)

传播方式

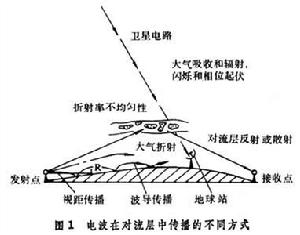

对流层

对流层对流层中主要的传播方式或效应有:大气折射、波导传播、对流层散射、多径传播、大气吸收,以及水汽凝结体和其他大气微粒的吸收和散射。

对流层传播除可按传播方式分类外,也可按传播范围和频段分类。按传播范围分,有视距传播、超视距传播和地空传播等。地空传播也可归入视距传播。视距传播的基本方式是直射传播,但受对流层和地面的复杂影响。

超视距对流层传播的常见方式是对流层散射,有时也可能是波导传播。按频段来分,有超短波传播、微波传播、毫米波与亚毫米波传播和光波传播等。超短波和较长的微波可作视距传播,也可作超视距传播。10吉赫以上频段的无线电波和光波,一般都只限于视距传播。

对流层传播研究的发展与通信的关系十分密切。第二次世界大战后,由于远距离、高质量的多路通信的需要,促成了对流层散射传播机制的发现。这一发现不仅导致了对流层散射通信的出现,而且导致了电离层散射通信和流星余迹通信的出现。卫星通信的出现及其进一步发展的需要,促进了地空传播方面特别是在10吉赫以上频段的研究。

由于对流层传播与对流层特性紧密相关,对流层传播研究与对流层探测技术也互相促进。许多技术用于对流层折射率和云雾降水的宏观结构和微观结构的探测,促进了对流层传播研究;有关对流层结构与所产生的信号特性之间的联系方面的传播研究结果,也为有关无线电探测手段的产生和完善提供了探测基础。

精密雷达都采用对流层传播方式,特别是视距传播方式。尤其在微波和更高频段,雷达与目标之间的对流层效应是突出的传播问题。微波和毫米波遥感也直接或间接地利用大气吸收和云雾衰减效应。

现代对流层传播的研究,主要集中于10吉赫以上频段的电波传播问题、广播和移动通信中的传播问题以及多径效应等。毫米波在实用上具有突出的优点(见10GHz以上电波传播),因此对流层传播研究正向毫米波方向扩展。

对流层散射传播是对流层散射通信的技术基础。利用对流层散射传播机理设计的对流层散射传输系统,可以实现超视距传输;同时具有适中的传输容量、传输性能和可靠度,以及特别强的抗核爆能力。对流层散射传输系统因为有其特别属性,在多种多样的传输系统之中,特别是在各种无线传输系统之中,始终占据不可替代的特定位置。

中国在20世纪50年代开始对流层散射传播机理研究,上世纪,60年代开始研制和应用对流层散射通信系统。70年代初,张明高院士对国内外对流层散射传播的理论研究和实验结果进行了全面的分析和总结,提出了广义散射截面理论模型;并在此理论基础上,对各种传播特性做了系统的模式研究,提出了一套比较完整的适于我国条件的传输损耗统计预测模式,其后,一直用于国内对流层散射通信系统设计;并且被CCIR(国际无线电咨询委员会,现ITU R)采纳于CCIR238 3报告(超视距无线电中继系统所需传播数据)之中。

80年代,CCIR颁布全球对流层散射数据库后,张明高院士据以进行了更为全面、深入的研究,从而提出了全球适用的对流层散射传输损耗统计预测方法,并得到世界各国同行专家公认,替代了国际上沿用20多年的美国NBS(国家标准局)同类方法,形成了CCIR238 6报告(地面超视距系统所需传播数据和预测方法),并且形成了CCIR617 1建议(超视距无线电中继系统设计所需传播预测技术与数据)。

研究结果表明,声波干扰可以有效减小对流层散射通信散射损耗,声波干扰可以有效改善散射通信系统的性能和稳定性,声波干扰对流层对扩大散射通信系统应用领域可望有广阔的应用前景。

探测

对对流层无线电气象数据的测量。对流层探测分为折射率测量和水汽凝结物测量两类。前者包括温度、湿度、压强、折射率、湍流和层结等的测量;后者包括云、雾,特别是降水的测量。对流层探测数据是对流层电波传播研究的物理依据。

折射率

利用折射率仪也可以直接测得折射率。折射率仪有多种,在以圆柱或同轴腔体为敏感元件的折射率仪中,空气折射率N的变化N引起腔体谐振频率Π变化(Π),其关系为N=-(Π)/Π×10。

因此,测量腔体谐振频率的变化,就可以确定折射率的变化。有的折射率仪用空气电容器作为敏感元件。

各地地面折射率、地面以上1公里以及100米以内的折射率梯度的短期平均值及其分布,一般可利用常规气象台、站的地面温度、湿度、压强记录和探空数据求得。但精细的折射率结构及其变化则需要进行专门测量才能获得。测量有直接测量和遥感两类方法。

①直接测量:将测量仪器放在气象塔、系留气球或飞机上,直接测量仪器所在点的折射率。气象塔可得到连续的、同时的折射率或温度、湿度和压强记录,但受高度和地点的限制;系留气球可对500米内的折射率结构进行较精细的测量,但只适用于较好的天气;机载折射率仪的测量高度范围较大,能对层结和湍流等进行相当精细的测量,但不能全天候测量。

②遥感:用辐射计、激光雷达、声雷达或微波雷达遥感测量折射率。辐射计一般通过60吉赫氧辐射带的辐射强度测量而反演大气温度的垂直分布,通过水汽吸收带的太阳辐射衰减或大气亮点温度的测量,以确定水汽密度的高度分布;激光雷达利用氮气的罗曼后向散射测量温度。这种后向散射强度与散射点的温度有关。如果激光雷达工作在两个波长上,其中一个有水汽吸收衰减,比较两个波长的回波衰减即可推算出水汽含量。

声波对温度和水汽变化的反应比电波灵敏得多,利用单站声波系统可以探测逆温层的强度和位置。无线电声波系统用电波测量声波在空中的传播速度,借以得到温度的高度分布。由于水汽对声波的吸收是频率和湿度的函数,利用多频声波系统就可以测量湿度剖面;微波雷达也能测量层结和湍流结构等。

人们已经测知地面折射率和地面以上1公里以内范围的折射率梯度的月平均值全球分布;地面以上100米内的折射率梯度统计分布也已有多种经验模式;在一些地区还较详细地调查了大气层结、波导和小不均匀性。

降水测量

包括降雨测量和降雪测量。测量项目有降雨率或降雪率及其时空变化、降雨或降雪的微观结构(粒子形状、倾角、末速度和滴度分布等)。降雨率测量多用时间分辨率相当高的快速响应雨量计或翻斗雨量计进行。

气象部门的常规测雨数据经过积分时间修正后,可作为较大范围内的资料,并已提出世界各类雨气候区的参考性降雨率长期分布和有关降雨率时空变化的初步模式。

雨滴形状和倾角等可通过照相测量。雨滴一般为扁球状,雨滴越大,则形状越扁。在电波传播研究中,大多采用普鲁帕切-皮特雨滴形状模式。通常,雨滴大小不超过8毫米,对称轴接近垂直线,在风速垂直梯度作用下略有倾斜。

R.耿和G.D.肯泽采用电子装置测量雨滴末速,取得了较好的测量结果。选定滴度的带电水滴在降落中次第通过两个感应圈,在与感应圈连接的真空管栅极先后产生两个势脉冲。根据感应圈距离和两个脉冲的时差即可确定水滴末速。雨滴末速随雨滴增大而增加,起初速率增加较快,待滴度超过2毫米后减缓。

降雨率分布测量方法有多种,包括粉法、过滤纸法、冲击传感法、静电传感法和光学检测法等。粉法和过滤纸法分别根据雨滴在面盘内形成的粉球和在带染料的过滤纸上形成的斑痕大小来确定雨滴大小。冲击传感器一般称雨滴分布仪,它把作用在刚性膜片上的冲量或冲水变成电脉冲。

由于雨滴的质量、末速和冲击时间都是雨滴滴度的函数,根据电脉冲幅度分布可换算出雨滴滴度分布。静电传感器和光学检测器则分别通过测量雨滴的电荷和雨滴通过光束时所形成影子的大小来确定雨滴大小。传播研究中使用较多的雨滴滴度分布模式是劳斯-帕森斯分布和马歇尔-帕尔默负指数分布。

降雪以雪花形式出现,其直径为几毫米到十几毫米。照相测量表明,雪花最大水平粒度与高度之比变化范围很大,平均接近于1。角变动一般在10°以下,末速随雪的粒度和质量的增加而增加,一般为几米/秒。对于雪花粒度分布,K.L.S.耿和J.S.马歇尔提出了在形式上和马歇尔-帕尔默雨滴滴度分布完全相象的负指数模式,仅参数不同而已。

多参数雷达,包括双频雷达、双极化雷达和多普勒雷达,已成为降水测量方面十分重要的工具。多普勒雷达可以测定相应于各种雨滴速度的频移谱。雨滴速度是滴度的函数,因此,频移谱可以换算成雨滴滴度分布。双极化雷达至少可以测定两个正交极化的反射率,它们正好可用于确定负指数粒子粒度分布模式中的两个参数。

如果同时测定两种极化接收信号的相关性和相对相移,还可以同时确定降水粒子的取向。冰雹的双极化差分反射率和衰减与雨不同,因此利用双极化和双频雷达可把冰雹和雨分开。

参考资料

1.对流层·开放地理空间实验室

2.电磁波在对流层中传输与散射若干问题研究·知网