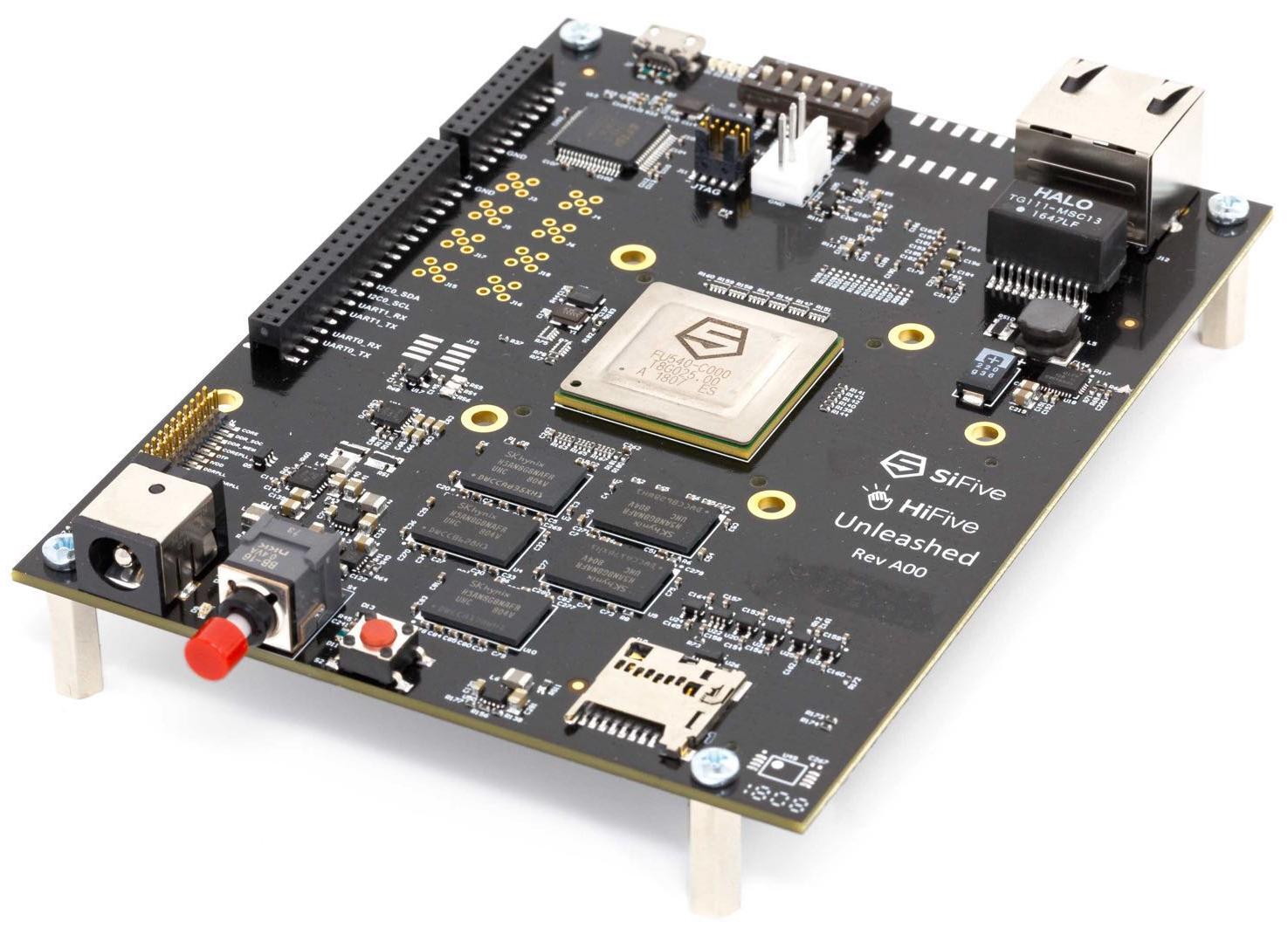

四膜虫(单细胞真核生物)

温馨提示:这篇文章已超过404天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

四膜虫

单细胞真核生物

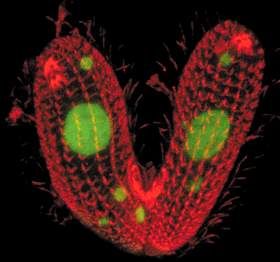

四膜虫(Tetrahymena)是一种单细胞真核生物,分布在全球的淡水水域中,外观呈椭圆长梨状,体长约50微米,全身布满数百根长约4—6微米长的纤毛,纤毛排列成数十条纵列,是不同种间纤毛虫分类的特征之一。四膜虫细胞最大的特点是在一个细胞中有两种核:小核和大核。具有众多染色体的四膜虫大核好比一个丰富的资源库,为研究遗传物质DNA代谢所需的分子提供了基础。

| 中文名 | 四膜虫 |

| 拉丁学名 | Tetrahymena |

| 界 | 动物界 |

| 门 | 原生生物门 |

| 纲 | 纤毛虫纲 |

| 目 | 膜口目 |

| 科 | 四肢科 |

| 属 | 四膜虫属 |

| 种 | 四膜虫 |

简介

四膜虫属于原生生物门(Protista)纤毛虫纲(Ciliophora),与一般人熟知的草履虫(Paramecium)在型态生理上十分相似。四膜虫外观呈椭圆长梨状,体长约50微米,全身布满数百根长约4-6微米长的纤毛,纤毛排列成数十条纵列,是不同种间纤毛虫分类的特征之一。四膜虫身体前端具有口器(oral apparatus),有三组三列的口部纤毛,早期在光学显微镜下观察时看似有四列膜状构造,因此据以命名。常见种有梨形四膜虫(T. pyyriformis)和嗜热四膜虫等。嗜热四膜虫是一种单细胞真核模式生物,细胞中含有一个大核和一个小核。大核负责基因的转录,小核负责遗传物质的传递。在营养生长期,细胞通过无性生殖方式获得后代。纳米ZnO能降低嗜热四膜虫的超氧化物歧化酶活性,且ρ(纳米ZnO)越高,抑制效应越强.纳米ZnO使嗜热四膜虫自由基清除能力下降。

生活习性

四膜虫主要是游离生活的异养生物,以摄取水中的细菌与其他有机质维生,尚未发现对造成人体疾病或对人类健康造成危害。

四膜虫与草履虫等其他纤毛虫一样,具有双元核型(nuclear dimorphism):在一个细胞中有两种核,小核(micronucleus)负责生殖功能,一般生长时小核的基因并不会表现/表达;大核(macronucleus)则负责维持细胞生长营养所需,可观察到旺盛的基因转录。

独特性别

-四膜虫的有性生殖

-四膜虫的有性生殖四膜虫交配时,其后代的性别可能和其父母的性别都不一样——有7种可能的性别。研究人员发现了四膜虫中决定其后代性别的复杂DNA特性,并确认了性别形成是随机的。该结果发表在3月26日的《科学公共图书馆—生物学》上。

每一只四膜虫都有其自身性别或交配模式的基因——存在于其常规的细胞核中,同时也带有另一个仅用于繁殖的细胞核。这种“生殖核”不完全包含7种交配型基因,经过剪切、粘贴的过程,最终会留下1个完整的基因,其他6种会被淘汰。重新调整过的DNA成为四膜虫下一代常规细胞核的一部分,并会决定其交配模式。

在四膜虫通过接合产生子代时,子代的体核在发育过程中需要在6种残缺的基因对中挑出一种,并组装成完整的基因对,才能使子代呈现对应的交配型。研究者发现,这一交配型选择过程是随机的——在子代的体核发育过程中,上述串联的交配型基因序列会发生一系列随机的剪切-连接反应。6种残缺的基因对中的5种会随着反应的进行被删掉,而剩下的一对则会与II型的MTA末端序列以及III型的MTB末端序列组装,形成具有功能的完整MTA/MTB基因对。

研究人员称,由于交配模式会帮助四膜虫识别其他不同的性别,这个发现会帮助他们了解包括人类细胞在内的其他物种细胞如何识别那些与其自身不同的细胞。

科研用途

四膜虫易于在实验室里培养,因此四膜虫从早年开始即是一种实验生物学上所使用的模式生物(model organism),用这种生物当作范例与工具,研究各种基础生物学的现象。由于可以大量培养四膜虫,所以它适于作为生化纯化分析的材料来源。现代的分子生物技术与分子遗传操作法也已经成功地使用在四膜虫上,研究人员可以把DNA克隆入四膜虫细胞中,这些DNA可经由同源重组互换的方式将染色体上的基因敲除(knock-out),或在特定的基因座上将基因置入(knock-in),因此四膜虫也适于借由遗传工程技术来解析基因的功能。近年来,四膜虫大核的基因体(genome)也已经完成定序,所以在进入基因体时代的今日与后基因体时代,生物学家仍可以持续以四膜虫为材料进行研究。

四膜虫细胞最大的特点是在一个细胞中有两种核:小核和大核。具有众多染色体的四膜虫大核好比一个丰富的资源库,为研究遗传物质DNA代谢所需的分子提供了基础。这也是作为染色体末端的端粒最早在四膜虫中发现的重要原因。

在过去50年中,科研人员在以四膜虫为实验对象的基础研究中取得了一系列突破性成果。如20世纪60年代第一个微管动力蛋白的发现、70年代端粒的发现、80年代核酶与端粒酶的发现、90年代组蛋白乙酰化翻译后修饰功能的发现成为当下热点研究表观遗传学的经典文献之一、大核DNA重整中RNAi机制的存在作为共同发现者被评为2002年美国Science杂志十大科学发现之一。

参考资料

1.嗜热四膜虫三种含有锌指结构域蛋白的功能研究·中国知网

2.纳米ZnO对嗜热四膜虫的生态毒性研究·中国知网