罗马语(瑞士政府官方语言之一)

温馨提示:这篇文章已超过403天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

罗马语

瑞士政府官方语言之一

罗马语,即列托罗马语,在瑞士被列为官方语言。列托罗马语仅在瑞士东部阿尔卑斯山区的格里松州几条山谷地区5万多居民中使用,被列为“濒危语言”,同时也受到瑞士各界的重点保护,顽强地在瑞士“大语言”的夹缝中保存了下来,被语言学界称为“语言活化石”当不为过。

| 中文名 | 罗马语 |

| 别名 | 列托罗马语 |

| 使用范围 | 瑞士东南部 |

| 使用者数量 | 71万——72万 |

简介

罗马语,即列托罗马语,在瑞士被列为官方语言。列托罗马语仅在瑞士东部阿尔卑斯山区的格里松州几条山谷地区5万多居民中使用,被列为“濒危语言”。

目前列托罗马语拥有分布在多个分离地区的三大方言群:西部方言或罗曼斯方言,中部方言或拉登语,东部方言或弗留利语。

列托罗马语的不同使用者之间虽然存在着某种关联,但是不同的历史和文化传统背景使得三大方言群的使用者已经各自成为一个主体。

尽管在地域上分离,方言间也拥有很大差异,以至对使用者之间的相互理解造成很大困难,但列托罗马语还是被认为是仅仅一种语言。

起源

罗马语

罗马语格里松州位于阿尔卑斯山脉东麓,是瑞士地域面积最广,语言种类最复杂,但人口密度最小的州,全州只有18万人。该州的“正式语言”有德语(65)、列托罗马语(17)、意大利语(11)、其他语言(7),德语、意大利语、列托罗马语为本州“正式语言”。

公元前15年,罗马帝国军团翻越阿尔卑斯山脉,横扫并征服了整个欧洲。当时,在包括今天瑞士格里松州、奥地利蒂洛和意大利伦巴地等地的列托凯尔特人操一种与罗马人所讲的拉丁语不同的方言。

随着罗马帝国的统治和拉丁化,上述地区成为罗马帝国的一个行省,当地人不得不学习拉丁语,逐渐形成一种当地语与拉丁语混合的语言,这就是列托罗马语的源头,至今已有2000年的历史。

阿尔卑斯山公元450年,列托罗马行省被来自北方的日耳曼人占领,开始了日耳曼化时代,讲德语的部落进入该地区,但一直到19世纪中叶,讲列托罗马语的人仍占多数。

随着阿尔卑斯山脉南北交通通道的开发,越来越多讲德语的人从阿尔卑斯山脉北麓移民到格里松州,德语占了上风,讲列托罗马语的居民越来越少,逐渐集中到格里松州的山谷地区。

格里松州的山区,四周是平均海拔3000米以上的皑皑雪峰,雪线以下寸草不生,与瑞士其他地区绿草遍野的田园风光形成强烈反差,山峰与盘山公路之间的落差超过1500米。可以想像,在交通极为不便的时代,当地的人员交往是多么的稀少。

然而,正是这种封闭的、自给自足的生活方式,使得格里松山谷成为列托罗马语的“诺亚方舟”。

如今,在格里松州,将列托罗马语作为交际语言或能听懂该语言的人数大约为5万人左右。多少个世纪以来,列托罗马语一直是格里松地区许多家庭的母语,也是除德语和意大利语之外的州立“正式语言”之一。

1938年,经过瑞士全民投票,《联邦宪法》就瑞士的语言问题作出明确规定:德语、法语、意大利语和列托罗马语为瑞士联邦“国家语言”,但由于列托罗马语分成5种方言,各山谷使用的词汇和发音迥然不同,不算联邦的“正式语言”。

地位

罗马语

罗马语官方语言:瑞士

获法律承认:意大利

在联邦政府的帮助下,格里松州顶着压力,在列托罗马语各山谷居民中协调,邀请语言学家就发音、词汇和拼写等进行规范,历时20年,终于“规范”出一种被各山谷居民大致赞同的正规列托罗马语。

1996年,瑞士联邦公民投票,以76的赞成票通过了一项新的条款:联邦“正式语言”为德语、法语和意大利语,列托罗马语同样是“正式语言”。

所有联邦政府的文件、司法条例等全部增加列托罗马语版本,并享有同等的法律效应。讲列托罗马语的议员可以在联邦议院使用列托罗马语辩论。

分布范围

使用范围

瑞士东南部(格瑞森Grisons附近)、意大利东北部(特伦蒂-南蒂罗尔Trentí-Tirol del Sud、威尼托Vènet和弗留利Friül)

使用者数量

格里松州山谷地区

总人数约:71万——72万

瑞士东南部(2万7000——4万人,2000年);意大利东北部(约68万人)。

特征

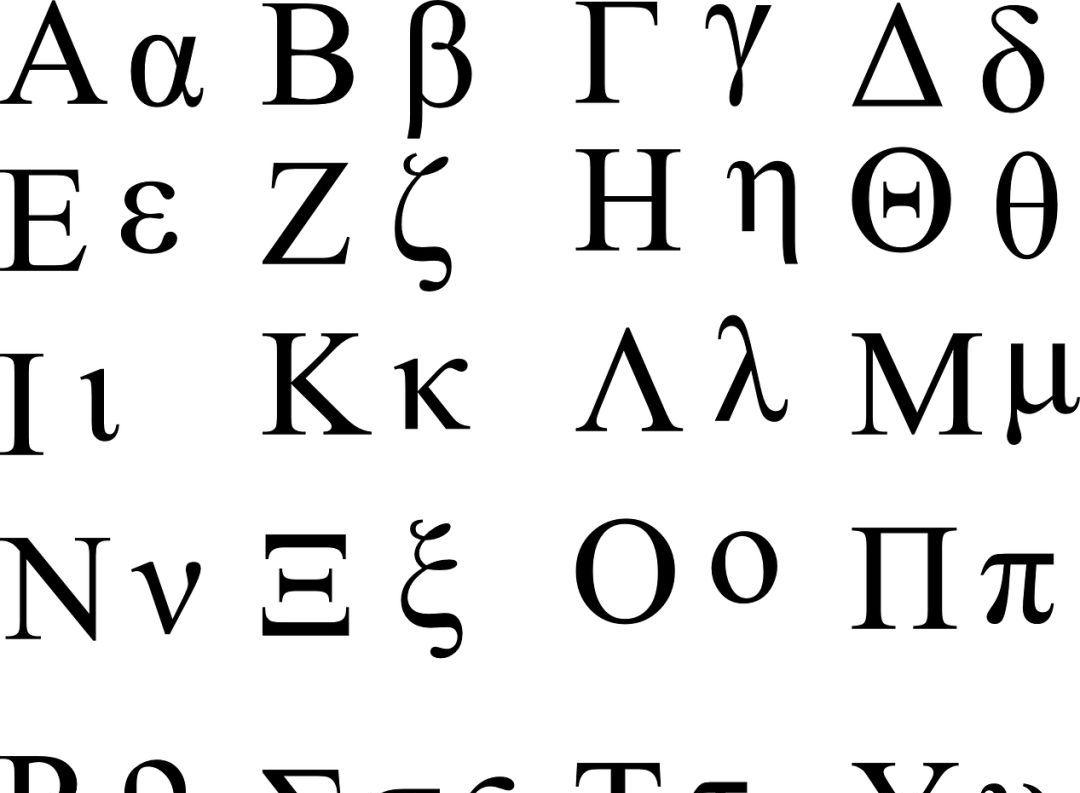

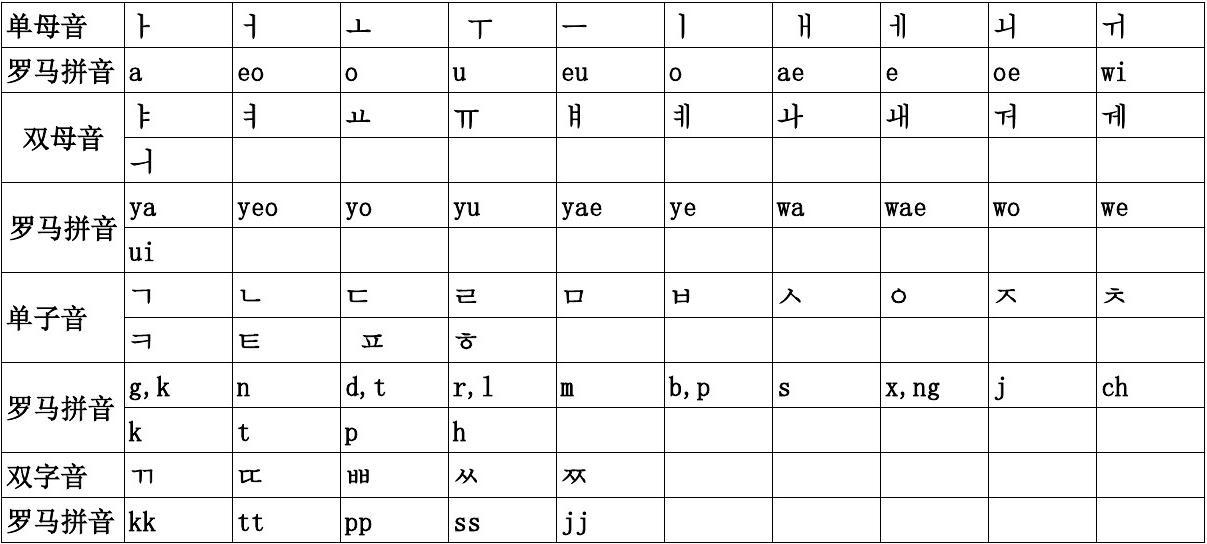

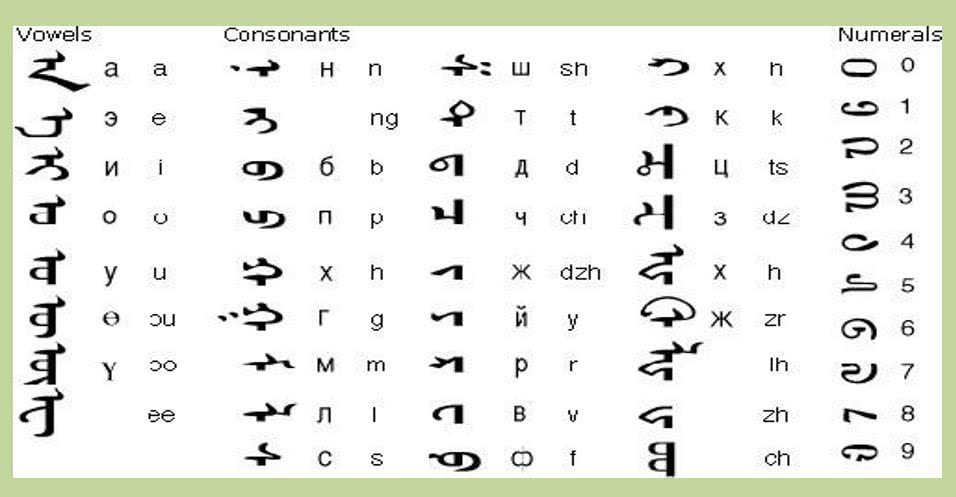

罗马拼音的发音跟我们用的汉语拼音有点不一样——在罗马拼音里,读汉语拼音的ei,同样ke就是kei,以次类推,以e结尾的全部要读成ei;

还有以o结尾的,比如ko就是汉语拼音里的kong,依此类推以o结尾就要把o念成ong;n是鼻音,放在词末时起的作用相当于英语词末的ing,常常构成汉语拼音中ang、ing、eng、ong之类的发音;

最后罗马音里以r开头的都要念l,比如ra就念做la;tu的发音在“次”和“粗”之间;shi在拼音里其实是xi,chi应念成qi;tsu念cu;hu在拼音里其实是fu,yu是you,su读si;si读xi;ti读“七”。

罗马拼音 | a i u e o ka ki ku ke ko sa shi su se so ta chi tsu te to na ni nu ne |

汉语拼音 | a i u e o ka ki ku ke ko sa xi si se so ta qi ci te to na ni nu ne |

罗马拼音 | no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ya yu yo ra ri ru re ro wa o n |

汉语拼音 | no ha hi fu he ho ma mi mu me mo ia iu io la li lu le lo wa o n |

罗马拼音

罗马语

罗马语罗马拼音时,最常见的误解就是把拼音当作音标,认为每一个罗马字母各代表固定不变的音,合乎这种标法的就是准确的拼音,不合乎这种标法的就是不准确的拼音。然而这叫做音标(transcription),而不叫做拼音(romanization)。

音标专用于字典标音和语音学的研究上,必须能够标人类所有语言的语音,且符号全世界一致,并不得用同一符号标不同的音,或用不同符号标相同的音。

在这种考量下,音标通常符号数量庞大,而且必须用到许多罗马字母以外的稀有符号。

由国际语音学会(International Phonetic Association)所制订的国际音(International Phonetic Alphabet)便是最佳代表,在1993年的版本中光是基本符号(不包括附加成分)就有一百零六个,比二十六个英文字母多出许多。

然而拼音的目的却完全不同。拼音并不是要放诸四海皆准,通用于全世界,而是要借助最常见的字母表现出单一语言中的语音对立。因此同一个字母在不同语言的拼音系统中可以代表不同的音。

例如,字母R在美式英语中是接近「ㄖㄨ」的半母音,在西班牙语中是挞音或颤音,在法文中是近似「ㄏ」的舌根擦音,各家各有自己的一套诠释。

又P、T、K三个字母,在英文和德文中发音类似国语的ㄆ、ㄊ、ㄎ,但在法、西、义语中却等同于中文的ㄅ、ㄉ、ㄍ——可见一符多用是罗马拼音的基本精神,是拼音之所以异于音标之处。

再则,在同一套拼音系统中,同一符号可以代表不同的音(如英文的C可以代表「ㄙ」或「ㄎ」),不同的符号也可以代表同一个音(如英文S和C都可代表「ㄙ」的音),再再显示拼音是一种极富弹性的记音工具,属性与音标大大不同。

这时有人会问,为什么拼音要如此允许符号与音值脱节?一音一符不是很好吗?答案很简单:音标提供的是客观标准,而拼音捕捉的却是主观语感,客观与主观判断间常常是有出入.

譬如英文字母L,在字首发「ㄌ」,在字尾则是舌根化边音(中国人听起来觉得像「ㄛ」),是两个截然不同的音效,但以英语为母语者,却不觉有明显差异——这是主观与客观的不同,也是之所以要把音标和拼音分开的道理。

拼音与音标的差别,如用专业术语表示,可说拼音的目的在于标出一个语言的音位,也就是使用者主观的心理单位,而音标则是要标出的是音值,也就是客观的物理单位。

那么接着要问的就是,国语有哪几个音位,语言学家是否有定论?很不幸,答案是否定的。过去二十年内美国、台湾、中国大陆光是描述北京话音位的论着就不下数十篇,但对子音、母音的认定都各有不同。

参考资料

1.在阿尔卑斯山区寻找“语言活化石”·光明日报