| 地区生产总值 | 1117.7 | 建立时间 | 1983年8月19日 |

| 人口 | 3456136人(2020年11月1日零时常住人口 |

| 地方方言 | 西南官话,荆宜片,恩施话 |

| 著名学校 | 湖北民族学院 |

民族分布

恩施土家族苗族自治州

恩施土家族苗族自治州恩施土家族苗族自治州是一个以土家族、苗族聚居,侗族、白族、蒙古族、回族等少数民族散杂居为主要特征的少数民族地区。全州除汉族外,还居住着土家族、苗族、侗族、白族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、瑶族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族、畲族、高山族、水族、东乡族、纳西族、土族、羌族、撒拉族、独龙族、珞巴族等28个少数民族。全州民族分布格局:汉族、土家族遍布全州各县市。其中土家族主要分布在清江以南,历史上属湖广土司域内,即来凤、鹤峰、咸丰、宣恩和利川5县市,巴东、建始和恩施3县市的土家族占其总人口的25%至30%不等。恩施州苗族人口分布呈现出大杂居小聚居的典型特点。苗族主要分布在利川、来凤、宣恩、咸丰,在其它各县市均有分布。以上四县市苗族占全州苗族人口总数的90.8%,且都有较大的聚居村落,较为典型的有宣恩县的小茅坡营、苗寨,咸丰的官坝、小村、梅坪、龙坪,利川的文斗等。其他则散居于恩施、建始、鹤峰、巴东4县市。这4县市苗族占全州苗族总数的9.2%,聚居的村落很少,只有鹤峰原麻寮所的苗族居住比较集中。侗族主要分布在宣恩、恩施、咸丰等县市交界的山区里。其中恩施侗族分布在该市的干溪、芭蕉、大集、白果、双河等地;咸丰县侗族分布在该县的黄金洞、清坪、活龙、马河等地;宣恩侗族分布在长潭的会口、洗马坪、龙马、兴隆、中间河,晓关的桐子营、覃家坪、八台、西坪、张官、猫山、大岩坝、晓关镇,李家河的板栗园、上洞坪,沙道的桂花园和椿木营等地。此外,利川的毛坝、黄泥塘、老屋基、忠路、小河等地也有侗族。其他少数民族的分布各不相同,其中蒙古族主要分布在鹤峰的三家台等地和利川;白族主要分布在鹤峰的铁炉等地;回族在全州各县市均有分布;另外一些少数民族零星地分布全州各地。民族分布不均,导致州内各县市的民族成分构成具有明显的差异。

人口状况

全州2020年末户籍人口402.22万人,其中,男性209.46万人,占总人口的52.1%;女性192.76万人,占总人口的47.9%。全年出生人口3.21万人,出生率为7.49‰;人口死亡率为2.04‰;人口自然增长率为5.45‰。年末城镇登记失业率为3.53%。全年城镇新增就业人员3.75万人,超额完成全年目标任务。城镇失业人员再就业1.18万人,就业困难人员再就业0.78万人,扶持创业0.48万人,带动就业1.34万人。全州外出农民工89.21万人,其中,省内乡外就业32.28万人,省外就业56.87万人。

历史沿革

历史时期

恩施土家族苗族自治州

恩施土家族苗族自治州春秋为巴子国地;战国为楚地;秦属黔中郡;汉属南郡、武陵郡;三国先属蜀,后属吴建平郡、武陵郡;两晋与南北朝宋、齐、梁、北周属建平郡、天门郡、武陵郡、信陵郡、秭归郡、业州军屯郡、清江郡;隋属巴东郡巴东县,清江郡清江县、开夷县、建始县;唐属归州巴东县,施州清江县、建始县;五代先后为前、后蜀所据;宋属归州巴东县,施州清江县、建始县及辰州、富州、高州、定州等许多小羁糜州;元属归州巴东县、施州建始县,南部少数民族地区实行土司制度,先后置散毛、唐崖、金峒、龙潭、忠建、毛岭、施南等土司;元末明玉珍据蜀时本区为其所控制;明属夔州建始县、归州巴东县、施州卫军民指挥使司,南部地区仍实行土司制度,设有容美宣慰司,施南、散毛、忠建3个宣抚司,9个安抚司,13个长官司,5个蛮夷长官司。

清初沿用明制,雍正六年(1728年)裁施州卫,设恩施县,辖区未变,雍正十三年改土归流,置施南府,辖恩施县、宣恩县、来凤县、咸丰县、利川县,乾隆元年(1736年),夔州建始县划归施州,巴东县、鹤峰州属宜昌府。

中华民国元年(1912年)废府设道存县,民国四年设荆南道,治所恩施县,辖恩施、建始、宣恩、来凤、咸丰、利川6县,民国十五年改荆南道为施鹤道,鹤峰州改县划入施鹤道,民国十七年改设鄂西行政区,民国二十一年改为第十行政督察区,巴东县划入,州域始为8县之治。民国二十五年改为第七行政督察区,辖区未变。

建国后期

中华人民共和国成立后,1949年11月6日恩施县城解放,建立湖北省恩施行政区,置专员公署,仍辖原8县,1955年5月12日改称湖北省恩施专员公署。文化大革命中,1967年1月30日造反派夺权,专署陷于瘫痪,3月2日经湖北省军区党委批准,由恩施军分区成立抓革命促生产办公室,5月13日改为抓革命促生产指挥部,1968年成立湖北省恩施地区革命委员会,1978年废除革命委员会成立恩施地区行政公署。

1983年8月19日,国务院批准撤销恩施地区行政公署,成立鄂西土家族苗族自治州,12月1日正式成立,全州辖恩施市、巴东、建始、利川、来凤、咸丰、宣恩、鹤峰7县1市。1986年11月14日,利川撤县建市。1993年4月4日,国务院以国函【1993】36号文批复同意将鄂西土家族苗族自治州更名为恩施土家族苗族自治州。

2005年开始,州庆日定为8月19日。

地理环境

地形

恩施土家族苗族自治州

恩施土家族苗族自治州由北部大巴山脉的南缘分支----巫山山脉,东南部和中部属苗岭分支----武陵山脉,西部大娄山山脉的北延部分----齐跃山脉等三大主要山脉组成的山地。全州地势是三山鼎立,呈现北部,西北部和东南部高,逐渐向中、南倾斜而相对低下的状态。

其地貌基本特征是:阶梯状地貌发育。由于受新构造运动间歇活动的影响,大面积隆起成山,局部断陷,沉积形成多级夷面与山间河谷断陷盆地。境内除东北部有海拔3000米以上小面积山地外,普遍展示着海拔2000----1700米,1500----1300米,1200----1000米,900----800米,700----500米等五级面积不等的夷平面,并存在一至二级河谷阶地。呈现明显层状地貌。岩溶地貌发育,山间谷地星罗棋布。全州碳酸盐岩类(石灰岩、白云岩)面积占总面积54.4%,裸露的碳酸盐岩受本州温暖多雨气候的影响,岩溶地貌发育、石芽、溶洞、漏斗、育谷、伏流比比皆是。

气候

恩施属亚热带季风性山地湿润气候。总的特点是:冬少严寒,夏无酷暑,雾多寡照,终年湿润,降水充沛,雨热同期。但因地形错综复杂,地势高低悬殊,又呈现出极其明显的气候垂直地域差异。热量、温度随地势升高而下降,年平均气温,低山16.3℃,二高山13.4℃,高山7.8℃;年降水量,东南部1100—1300毫米,西北部1000-1900毫米,中部1400-1600毫米;年平均日照,低山1300小时,二高山1200-1350小时,高山1000—1350小时;无霜期,低山238—348天,二高山237—264天,高山170—233天;相对湿度,低山82%,二高山85%,高山82%。

自然资源

综合

恩施土家族苗族自治州的矿藏主要有铁、磷、煤、金、硒等。多深切峡谷、溶蚀洼地等。水力资源丰富。普通农作物有:玉米、稻、小麦、薯类等,经济作物有:烟叶,茶叶、种植药材。为湖北省主要林区,有多种珍贵动植物,利川为水杉之乡。土特产和药材资源有板桥党参、坝漆、鸡爪黄连、石窑当归等。交通已形成以恩施为中心的全州公路网。有纺织、煤炭、机械、制药、皮革等工业。名胜古迹有恩施大峡谷、咸丰坪坝营、来凤仙佛寺、长江三峡、利川腾龙洞、黄金洞、水帘洞等。

土地资源

2010年全州土地总面积2406026.47公顷,与2009年底数据一致,其中,耕地453213.37公顷,年度增加107.33公顷;园地55954.39公顷,年度减少178.18公顷;林地1662848.71公顷,年度减少668.91公顷;草地40083.91公顷,年度减少60.18公顷;城镇村及工矿用地73275.85公顷,年度增加346.18公顷;交通运输用地20603.15公顷,年度增加164.81公顷;水域及水利设施用地39570.57公顷,年度增加205.48公顷;其他土地60476.52公顷,年度增加82.47公顷。按第二次全国土地带调查技术规程,恩施州按农用地、建设用地、未利用地统计情况如下:农用地面积2236436.31公顷,占土地总面积的92.95%;建设用地而积81293.67公顷,占土地总面积的3.38%未利用土地面积87554.73公顷,占土地总面积的3.64%。

水资源

全州水能蕴藏量丰富,开发利用潜力大,共有大小河流60多条,总流域面积21801平方公里。水资源总量为299.8亿立方米,水能资源理论蕴藏这509万千瓦,可开发量349.1万千瓦,占全省的10.6%,本州岩溶发育强烈,暗河伏流多,地下水储量丰富,类型为裂隙岩溶水储量64亿立方米,占全州水资源总量的21.4%。著名的水利枢纽:水布垭水利枢纽、大龙潭水利枢纽。

矿产资源

据2011年全州矿产资源储量表显示,全州共发现矿产地370余处,各类矿产75种,分别占全国和全省矿种的41.7%和51.5%。查明和基本查明资源储量的主要有:煤、铁、磷、天然气、硫铁矿、石膏、石煤、高岭土、耐火粘土、铝土矿、硅石、萤石、重晶石、大理石等28种。其中,煤、石煤、天然气、铁矿、磷矿、高岭土、石膏、硒、菊花石、石灰石等十种矿产储量,居全省第一位。硫铁矿、硅石储量分别位居全省二、三位。硒矿资源世界独有,被誉为“世界硒都”。

煤炭:全州8县市均有分布,已探明储量3.45亿吨,保有储量2.57亿吨,发热量4000-7500大卡/千克。石膏矿:主要分布在利川,仅后河石膏矿712455640区探明储量3090.6万吨,二水硫酸钙含量87.59%。石煤:在全州8县市广泛分布,已探明资源量4.32亿吨,发热量800-2500大卡/千克。大理石:主要分布在咸丰、利川、巴东,已探明资源量800万立方米,以其低辐射受国内外消费者青睐。高岭土:主要分布在恩施、咸丰,已探明储量1134.1万吨,三氧化二铝含量36.22-44.93%。

磷矿:主要分布在鹤峰县,已探明储量4741.2万吨,保有4257.9万吨。菊花石:菊花石属省内独有的稀有资源,已探明储量16万立方米。

铁矿:鄂西铁矿是全国四大铁矿之一,储量位居全国前列,其中大型矿床2处,中型矿床9处,主要分布在巴东、建始、恩施、宣恩,全铁品位41.95-52.6%,已探明储量13.09亿吨。

硒矿:恩施州硒资源丰富,被誉为“世界硒都”,具有世界上唯一独立的硒矿床,是我国迄今发现的第一个富硒区。

硅石:全州8县市均有分布,已探明储量4.32亿吨。

硫铁矿:主要分布在利川、建始、恩施等地,已探明储量1.13亿吨。天然气:主要分布在利川、宣恩,已探明储量1500亿立方米。

生物资源

森林

州域森林资源尤为丰富,共有树种171科,645属,1264种。其中乔大木60科,114属,249种;灌木32科,89属,228种,约占全国树种的七分之一。经济价值较高的有300余种。属国家重点保护的珍稀树种有水彬、珙桐、秃彬、巴东木莲、钟萼木,光叶珙桐、连香树、香果树、杜仲银杏等40余种,约占全省列入国家重点保护树种的90%。宜林面积广阔,共有宜林面积150.25万公顷,约占全州总面积的61.99%。全州有林地面积106.31万公顷,森林覆盖率为48.4%。

药用

药用资源品种多达2080余种,"鸡爪黄连"产量居全国前列,"板党"质地优良,供出口。"紫油厚朴",乃国家珍品。党参、当归、黄连、天麻、贝母、杜仲、厚朴、黄柏、丹皮、半夏、银花、百合、舌草等药材种类《本草纲目》所载还多,其品名数量,成交额在全省独占鰲头。特别是中国板党、湖北贝母、鸡爪黄连、紫油厚朴、窑归、天麻、丹皮、首乌、竹节参、江边一碗水,头顶一颗珠等数十种名贵中药材,量大质优,国内外久负盛名。

旅游资源

州域自然风光无限,特别是以“雄、奇、秀、幽、险”著称于世。恩施主要旅游景点有巴东神农溪、腾龙洞、清江闯滩、鱼木寨、大水井建筑群、星斗山、恩施大峡谷、水布垭、梭布垭石林、咸丰坪坝营原始森林公园、土司城等。

经济情况

2019年全州完成地区生产总值1159.37亿元,比上年增长6.6%。其中,第一产业增加值180.94亿元,增长3.5%;第二产业增加值299.43亿元,增长5.5%;第三产业增加值679.00亿元,增长8.1%。三次产业结构比为15.6:25.8:58.6。按年均常住人口计算,全州人均生产总值达到34259元,增长6.1%。根据第四次全国经济普查结果和GDP统一核算制度规定,2018年全州地区生产总值修订为1082.31亿元。

2019年全体居民人均可支配收入18203元,比上年增长9.7%,人均生活消费支出14294元,增长11.5%。农村常住居民人均可支配收入11620元,增长10.4%,人均生活消费支出9880元,增长12.2%。城镇常住居民人均可支配收入31561元,增长9.1%,人均生活消费支出23251元,增长10.9%。全州居民恩格尔系数为35.79%,其中城镇为32.73%,农村为39.35%。

2019年居民消费价格比上年上涨3.1%。商品零售价格上涨1.9%。构成居民消费价格的八大类商品价格涨跌幅度为:食品烟酒价格上涨7.6%,衣着价格上涨2.0%,居住价格上涨3.2%,生活用品及服务价格上涨0.7%,交通和通信价格下跌2.2%,教育文化和娱乐价格上涨0.4%,医疗保健价格上涨1.1%,其他用品和服务价格上涨3.0%。

2019年末全州实有市场主体29.27万户,比上年增长13.2%。实有企业类市场主体5.63万户,增长9.7%;实有个体工商户22.36万户,农民专业合作社1.28万户。全年新登记各类市场主体5.40万户,其中新登记企业类市场主体1.07万户。

2019年全州脱贫攻坚取得突破性进展。年末留存贫困人口7981人,比上年末减少197782人;贫困发生率0.23%,比上年下降5.6个百分点。150个贫困村实现脱贫出列。

2019年地方财政总收入174.04亿元,比上年增长1.7%。其中,地方一般公共预算收入80.65亿元,增长0.5%。在地方一般公共预算收入中,税收收入60.24亿元,下降1.2%。全年一般公共预算支出445.78亿元,增长13.8%。

2020年恩施州实现地区生产总值1117.7亿元,按可比价格计算,同比下降4.2%。其中,第一产业增加值202.39亿元,增长0.6%;第二产业增加值为252.28亿元,下降8.1%;第三产业增加值为663.03亿元,下降3.7%。

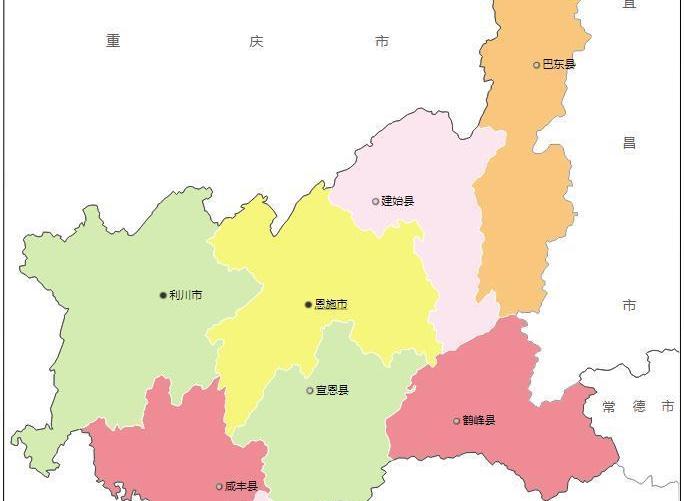

行政区划

恩施市

地处湖北省西南部,清江中上游,居省九大历史文化名城之一。是恩施州首府城市,国土面积3995平方公里,辖16个乡、镇、街道办事处,总人口749609,少数民族以土家、苗、侗族为主。

利川市

素有银利川之称的利川市,雄居湖北“西大门”,东连恩施、咸丰,西接万州、黔江,省际边界长350余公里,国土面积4607平方公里,总人口654197,其中土家族、苗族等少数民族占46%,以恩施州内面积最大,人口最多而著称的县级市。利川市不仅是世界优秀民歌《龙船调》的故乡,而且是巴楚文化交汇之地。

建始县

驰名荆楚的金建始,位于鄂西南山区北部,东连巴东,西接恩施市,南邻鹤峰,北与重庆相接,版图面积2569平方公里。全县411936各族儿女在县委县政府的领导下抢抓西部大开发机遇,在州内独辟溪径,狠抓“三网”建设实施了大手笔,取得了显著成效,使城乡面貌发生可喜变化,有力推动了新一轮扶贫开发和小康建设,加快了县域经济“一主三化”进程,使名符其实的金建始在具有经济实力的基础上再跃新台阶。

巴东县

驻守北大门、长江中上游之滨的崭新城市----巴东县,居恩施州首府东北部,东连兴山、秭归、长阳,南邻五峰、鹤峰,西接建始县,北靠神农架。总面积3219平方公里,人口420798。高峡出平湖,移民大迁建,城市大发展,服务大三峡,建设新巴东,这是巴东人民为国家重点工程作出的巨大牺牲和奉献。

宣恩县

名扬华夏“四大名腿”之一的产地----宣恩县,位于鄂西南边垂,国土面积2743平方公里,辖6乡3镇,人口310390万,其中土家族苗族、侗族为主的少数民族占66.4%。宣恩不仅著称于世的旅游资源十分丰富,境内有贡水河、酉水河,七姊妹山等三大风景区。而且浓郁的民族风情与优美的历史传说相伴,神奇的自然景观与雄伟的人文景观相称,早在1980年全国火腿评比会在杭州召开,一举夺冠的宣恩火腿与浙江金华火腿,云南宣威火腿,江苏如皋火腿一并扬名中国,称其为“四大明腿”。

咸丰县

独与皇帝帝号齐名之称的咸丰县,是革命老根据地,贺龙、任弼时、关向应、萧克、王震、项英等174位将帅在湘鄂西革命根据地留下了不朽战绩。国土面积2538平方公里,总人口300648人,以土家族、苗族为主的17个少数民族占总人口的84.95%。

来凤县

以凤凰飞来而冠名的来凤县,地处武陵山腹地,居湖北省西南边垂。南接湘西,西邻渝东。国土面积1339平方公里,总人口242920人,有土家族、苗族等少数民族16个,占总人口59%。来凤县委县政府率领全县人民以“科教兴县”战略,大力提高全民素质,实现经济持续发展。

鹤峰县

“白鹤绕峰岭,青山伴鹤舞”而显名的鹤峰县,地处湖北西南边陲,东连荆楚,西眺巴蜀,北望三峡,南邻张家界,版图面积2892平方公里,全县人口199796人,各少数民族人口占71.06%。抗英民族英雄陈连升的故乡,红色老区,曾经3000多鹤峰儿女的鲜血染红了这片神奇土地,土地革命时期,是湘鄂西苏区湘鄂边革命根据地中心,贺龙元帅的第二故乡。

旅游名胜

综合

恩施土家族苗族自治州

恩施土家族苗族自治州境地形以山区为主,喀斯特地貌发育,溶洞溶洼众多,峡深谷幽,峰奇洞异,山清水秀,深山之中珍藏着无数胜景。本州自然风光以“雄、奇、秀、幽、险”著称,自然景观有:位于恩施、利川、咸丰3县市交界的I玉I家级自然保护区星斗山,位于宣恩、鹤峰、恩施和湖南桑植4县市交界的国家级自然保护区七姊妹山,咸丰县的坪坝营、唐崖河(黄金洞)、小南海,利川腾龙洞、佛宝山大峡谷、玉龙洞、水莲洞,巴东神农溪、格子河石林、水布垭,恩施的梭步垭石林、恩施大峡谷、龙洞河风景区,建始县野三河、黄鹤桥风景区,来凤的仙佛寺风景区、卯洞风景区,鹤峰的省级自然保护区木林子等。

恩施大峡谷

位于恩施市屯堡和板桥乡境内,正处于恩施—利川—长江三峡旅游黄金线上,318国道横穿景区,距恩施市区30公里。恩施大峡谷是国家AAAA级景区,2004年8月由中法探险队发现。峡谷全长108公里,以庞大著称,险峻传奇,山头高昂,有仰天长啸之浩气;水质清幽,有脱胎换骨之感受。峡谷中沐抚大小龙门6平方公里范围内就有百座独峰,仅200米以上的独立石峰就有30余座,可谓举世无双。峡谷内有近10公里长的地缝幽深奇绝,世所罕见奇山、异水、怪洞、珍禽数不胜数。主要有大河碥、大小龙门、云龙河瀑布、前山绝壁、马寨绝壁、朝东岩隧道、车坝水库、罗针田农庄、天楼地枕电站、铜盆水森林公园等11个景点。

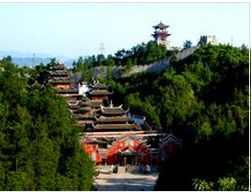

恩施土司城

国家AAAA级景区。坐落在恩施市郊旗峰大道,距市中心1.5公里。是土家族地区仿古土司庄园建筑群,属古迹与建筑类园林景观民俗风景区。经全国人大副委员长、著名社会学家费孝通先生命名并题写为“恩施土司城”,2002年向社会开放。

恩施土司城是以展示民族文化为主要内容,以休闲、旅游为主要功能的大型文化公园和旅游景点,主要分民族文化展示区、宗教展示区、休闲娱乐区三个主要区。这里建有恩施州土家族、苗族、侗族三个主要少数民族的传统建筑,以展示各具特色的建筑、雕刻艺术。

恩施龙鳞宫

恩施龙鳞宫

恩施龙鳞宫国家AAA级景区。位于恩施市西郊麒麟溪源头,距市中心8公里。属地文景观类洞穴风景区。1994年,恩施州水电局组织专家进洞探险后,把洞口修建成旅游景区,1995年正式向社会开放。

龙麟宫俗称“出水洞”,属水旱兼备洞穴景观,由水洞、干洞和迷津洞组成,洞长2300多米,其中水洞“小三峡”长500多米,干洞和迷津洞长1800多米。洞穴雄奇神秀、水陆兼备。溶洞叠转迂回、千奇百怪,整个溶洞集壮丽、险峻、幽深、神奇为一体,洞内石笋、石幔、石柱、石林等发育充分。洞口高约60余米,并修建有一歌舞台,民族文艺和洞穴奇观融为一体,相互映衬。洞内平均高度50米,宽30米。洞中气候宜人,冬暖夏凉,平均温度20℃,冬可消闲、夏可避暑。龙麟宫的一坛、二府、三峡、九龙、十三厅和二十八珍奇等200多处景点分布在水洞“小三峡”、干洞和迷津洞中。水洞“小三峡”两岸奇峰耸峙,怪石狰狞,河水夏日冰冷彻骨;干洞和迷津洞内钟乳石保存完好,奇形怪状,千姿百态,美不胜收。

梭布垭石林

梭布垭石林

梭布垭石林国家AAAA级景区。位于恩施市太阳河乡境内,距恩施市54公里。因地质岩溶现象而形成,属典型的喀斯特地貌,是以石林为主的地文景观类风景区。2000年对外开放。梭布是土家语三个的意思,梭布垭即三个垭。景区平均海拔900多米,属亚热带季风性湿润气候,冬无严寒,夏无酷暑,植被良好,动物资源丰富,自然景色迷人,被誉为“戴冠石林”、“天然氧吧”。

每年的农历七月十二日,恩施市都要在此举办盛况空前的“女儿会”。

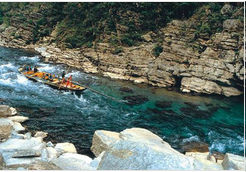

巴东神农溪

巴东神农溪

巴东神农溪国家AAAAA级景区。位于巴东县境内,西陵峡与巫峡之间,在距巫峡口2.5公里处汇入

长江。属典型的水域风光类生态旅游风景区。上个世纪八十年代初,当地有关部门开始组织游客用原始、古朴的“豌豆角”木制扁舟放漂,优美动人的土家族歌舞和高亢激昂的纤夫号子,令游客乐不思返。1985年向社会开放。

神农溪发源于神农架南麓,全长60公里,自南向北,沿途接纳17条支流。神农溪有千古之谜——古巴人“悬棺”和岩棺葬群,古栈道遗痕依稀可见,沿途可探寻古巴人的足迹。碗豆角木扁舟是神农溪保存千年的原始交通运输工具,土家纤夫是古巴人纤夫的活化石,是土家民族文化和纤夫文化的结合。

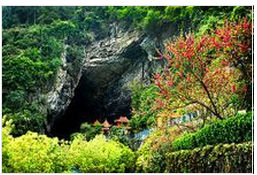

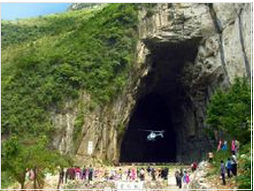

利川腾龙洞

利川腾龙洞

利川腾龙洞腾龙洞由水洞、旱洞、鲇鱼洞、凉风洞、独家寨以及三个龙门、化仙坑等景区组成,洞中有山,山中有洞水洞与旱洞相连,主洞与支洞互通,集山、水、洞、林于一体,以雄、险、奇、幽、秀的神奇风光和独特魅力而驰名中外。洞口垂直高度74米,宽64米,洞长52.5公里,专家认为该洞穴系世界特级溶洞之一,位居世界第七,亚洲第一。清江至此跌落形成“卧龙吞江”瀑布,水声如雷吼,气势磅礴。

2005年10月,腾龙洞被中国地理地质界、风景旅游界最具权威的国家级刊物《中国国家地理》评为“中国最美的地方”。

社会环境

教育

2019年全州共有幼儿园562所,在园幼儿数10.27万人。小学461所,招生4.17万人,在校学生26.34万人。普通中学171所,招生6.95万人,在校学生20.24万人。中等职业学校12所,招生1.28万人,在校学生3.16万人。普通高校3所,招生1.18万人,在校生3.80万人,毕业生1.05万人。

文化旅游

2019年全域旅游示范区建设取得突破,恩施市跻身首批国家全域旅游示范区,恩施腾龙洞大峡谷地质公园晋升为国家地质公园,全州游客满意度连续三年位居全省第一。全年接待游客7117.71万人次,同比增长14.5%;旅游综合收入530.45亿元,同比增长16.5%。全州A级景区32个,其中5A景区2个,4A景区17个。全州三星级及以上饭店48家,五星级农家乐14家,旅行社121家。

2019年全州文化馆9个,博物馆10个,9个公共图书馆藏书107.18万册。年末全州文化系统有表演场所5个,艺术表演团体9个。省民族歌舞团编排的《连厢幸福歌》在“亚洲文明对话”北京主场与20多家国内外艺术团同台演出。《唐崖土司夫人》、《金竹背篓情悠悠》等优秀剧目登上全国舞台。以张富清同志事迹为原型的歌曲《大山的情怀》被省委组织部全省推广。

卫生健康

2019年全州各级医疗卫生机构2974个,实有床位数2.54万张;卫生技术人员2.38万人,其中执业(助理)医师0.86万人,注册护士1.16万人。

社会保障

2019年末全州城镇职工基本养老保险参保人数54.80万人,其中企业参保人数42.36万人,机关事业单位参保人数12.44万人;城乡居民社会养老保险参保人数207.77万人,其中农村居民参保人数204.22万人;工伤保险参保人数22.80万人,其中农民工参保5.12万人;失业保险参保人数16.84万人;城乡居民基本医疗保险参保人数341.80万人,城镇职工基本医疗保险参保人数28.51万人。

2019年末收养性社会福利单位126个,床位1.09万张。年末共有0.85万人享受城市最低生活保障,23.10万人享受农村最低生活保障,1.76万人享受农村特困人员救助,全年临时救助4.15万人次。

民俗文化

居住

恩施土家族苗族自治州

恩施土家族苗族自治州土家人“所居必择高岭”,往往同姓数十户或上百户集聚而成为一寨。土家人多聚居山内,客家人多居山外。土司时,只有土司、舍把、族长等土官以木架屋,雕梁画柱,而一般土民,多编竹为墙,茅草盖屋,若盖瓦房,则犯僭越之罪。堂屋正面设有祖先神位,两旁侧室住人。侧房内靠前处设火坑,置三脚架,用来架锅做饭。侧房近屋顶处,编竹为楼;楼底悬一木架。竹楼及木架利用火坑中烧火的热气,烘粮食、肉、木柴等。现土家房舍,多建“吊脚楼”式木板瓦房,楼上住人,楼下养牲畜或堆放肥料柴草等。

苗家喜合族聚居,一姓一寨,或数姓一寨,居室形制有两种,一种是极为简陋的所谓三根柱子通天,“八”字木,上盖茅草的居室,另种是较好的即为吊脚楼。楼下养牲畜,楼上住人。堂屋一侧为火屋,置有火坑,坑内置三脚架用以煮饭或炒菜,火坑后方供奉的家神。火坑屋的套间即为该家长者居住。

衣着

土家人“男女垂鬓,短衣跣足,以布勒额,喜斑烂服色”。过去,“男女服饰,以贫富分,贫者仅足蔽体,富者夏葛冬裘。”土家人穿的衣料,一般为自织、自染的土布,史书上称为“溪布”、“洞布”,多为青、蓝二色。服装式样:青年男子多穿对襟短衣。也有穿“琵琶襟”的。女装全是大衣大袖,裤管也特别大;袖口与裤腿口都镶上五寸来宽的花边,与袖口裤脚口同一花色。妇女一般不缠足。男女喜包头,缠黑、白长帕,四季不离。头帕长达一丈多,缠成“人字路”式。对襟短衣,外套黑布单挂,称为“鸦鹊褂”。以布缠腿,不常穿鞋。

苗人服饰多种多样,女装一般为上装无领斜襟、袖大而短、衣长至膝,即所为“前遮羞、后遮沟”、有颜色布作外托肩,袖口、襟边均为花边,下装有裤和裙两种,裤脚大而短,镶有花边,裙带子多为甚密的折裙,裙长至踝,内着长裤。男装,老人无领,右斜襟,喜扎腰带,青年则多穿对襟,7扣或9扣,袖长而口小,男女多包头,老人喜青色,青年人喜白色。头巾较长,常包成大盘。男女均扎绑腿。女性更多戴金银手饰,项圈等。

饮食

恩施土家族苗族自治州

恩施土家族苗族自治州恩施由于其特殊的地理环境,所以当地餐饮既有蜀地麻辣特色又具潇湘咸辣风格。特别是当地颇具土家族和苗族特色的风味小吃更是吸引了不少的游人,比如有合渣、腊肉、土豆干等。

土家人吃食主要为杂粮,如苞谷、小米、荞麦、红苕等,吃大米较少。喜腥膻,好饮酒。以大块大砣肉待客为至诚,若切剁太细,就会被讥为小气、吝啬。喝酒用土碗豪饮。对于五味,尤喜辛辣、每餐不离辣椒,另有喝油茶的习惯。即“土家人以油炸黄豆、苞谷、米花、豆乳、芝麻、绿豆诸物,取水和油,贡茶叶作汤泡之,饷客致敬。”旧时还有咂酒习俗。

苗家饮食,多以苞谷,洋芋为主、较少大米。喜食酸辣,好饮酒,红白喜事或亲友客人,常以酒款待。

民歌

特点

历史久远,内容丰富全面,与劳动和人们的日常生活紧密相连,表现形式多种多样。清新凄艳、乡土风俗、儿女情长,是土家民歌的主要特色。优美衬词的烘托,男女对唱的方式,唱白夹杂、歌舞并举的“路数”,洒脱泼辣的抒怀,爱情婚姻的主题等,构成了恩施民歌独特的地域特色。

代表

1.《黄四姐》:至今已传唱150多年,起源于建始县三里乡。是在恩施州广泛流传的土家族民歌经典,它以喜花鼓的明快节奏和生动欢乐的情爱内容,表现了青年男女互相爱慕追求、馈赠定情信物的情节,被誉为中国民歌中鲜艳盛开的奇葩,经历百年而不衰。

2、《龙船调》:是利川民歌,现为世界25首优秀民歌之一。特点:歌词质相通俗,朗朗上口,衬词特多,音乐旋律起伏悠扬,音域宽广,高亢婉转。

3、《柑子树》:是表性很强的优秀民歌。“柑子树来柑子叶,干姊干妹舍不得。柑子成树树成林,干姊干妹长成人。柑子结果姐出门,干姊干妹两离分。”《柑子树》歌词巧妙运用谐音来咏叹干姊干妹的情恋,表达了土家先民对爱情自由、婚姻自主的强烈追求。

4、《巴东石工号子》:表现石工在撬石、拖石、抬石时配合劳动节奏喊唱的歌谣,7个土家汉子每人一根木棍在手,喊出一声高过一声的号子,用洪亮高亢的气势唱出了土家石工的齐心协力与乐天精神。

5、《六口茶》:是恩施土苗青年男女追求爱情及其向往幸福生活的古老民族礼节。一口一问,一口一答,浓香酽醇,似娇音缠绵;香甜不腻,似情人香吻;清爽神怡,似弦歌绕梁。岁月悠然,万种风情;洗涤昏寐,婀娜摇曳。远道慕名而来的游客,喝完六口茶,经得茶娱道,也就成了无话不说的朋友。这“六口茶”,在湖北土苗山寨,实际上寓含着:“亲切欢迎,友谊长存”之意。

民族舞蹈

1、摆手舞,土家族最有影响的大型歌舞,是土家族祭祀祈祷的一种活动。一般在年节举行,并发展为祭祀、祈祷、歌舞、社交、体育竞赛、物资交流等综合性的民俗活动。按其活动规模分为“大摆手”、“小摆手”两种;按其舞蹈形式分为“单摆”、“双摆”、“回旋摆”等;特点:土家摆手舞基本风格是以手的动作带动身体转动,左右摆动,双手自然屈伸,舞姿粗犷健美。

2、撒叶儿嗬,又名跳丧鼓,是土家人的祭祀歌舞。野三关是“撒尔嗬”的发源地,其唱腔古老独特,其动作粗犷豪放,其鼓点明快、节奏感强。内容大多为追念死者的生平劳绩,土家人把白丧事当作红喜事来办,把死亡看成登入极乐世界,表现了土家民族最质朴的生命观。

3、板凳龙舞,是苗族请番薯神保佑番薯收成好的一种舞蹈形式。男女表演者排成长蛇阵,手握板凳腿转着火堆舞动,就像龙在腾飞。

4、傩戏,本意是满足人们的一种愿望,驱逐疫鬼,消灾纳福,多为喜庆场合演出。表演形式丰富,融法事和戏剧于一体。唱腔音乐丰富多彩。获奖剧目《姜女下池》《禾多多》《剃那比》。

风俗

女儿会——被誉为“土家情人节”,是与封建包办婚姻相对立的一种恋爱方式,是恩施土家族青年在追求自由婚姻的过程中,自发形成的以集体择偶为主要目的的节日盛会。其主要特征是以歌为媒,自主择偶。

月半节——又称“鬼节”、“亡人节”,时间为农历七月十二,土家人素有“年小月半大”之说。其主要活动是祭祖,祭祖时烧纸钱,表示对已故亲人的哀悼。过月半须全家团聚,并接回出嫁的女儿。

祝米——土家族人家生了孩子,必会对小生命的出世举行热烈庆典,俗称“整祝米酒”。时间定于“洗三”那天,或定于满月之际。无论地位贵贱,婴儿的外祖母在这天都将享受到上等贵客的殊荣。

哭嫁——土家族女儿出嫁之前要哭嫁。是土家族婚俗中最富有人情韵味的文化特色。哭嫁本是对封建礼教取代土家族自由婚俗的一种反叛,后来,逐渐形成了以悲言喜的文化形态。

参考资料

1.恩施概况·恩施州人民政府网

2.湖北省第七次全国人口普查公报(第二号)·湖北省统计局

3.民族分布·恩施州人民政府网

4.人口统计·恩施州人民政府网