可支配收入(经济学术语)

温馨提示:这篇文章已超过402天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

可支配收入

经济学术语

可支配收入,全称“国民可支配收入”或“居民可支配收入”。是指个人在一定时期(通常为一年)内实际得到的可用于个人开支或储蓄的一部分收入。它通常等于个人收入扣除向政府缴纳的所得税、遗产税、赠与税、不动产税、人头税、汽车使用税以及交给政府的非商业性费用等以后的余额,也是用来衡量一国生活水平变化情况的重要指标。

| 中文名 | 可支配收入 |

| 英文名 | Disposable income |

| 解释 | 可以用来自由支配的收入 |

| 类型 | 概念 |

| 测算方式 | 宏观角度、微观角度 |

| 简称 | DI |

阐述

可支配收入就是拿到手的收入。即工资收入中扣除掉基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、公积金、个人所得税等剩下的那部分。扣除它们后所剩下的钱是可以随意支配的。我们知道“国内生产总值”GDP是反映一个国家最终生产成果的总量指标,而“国民可支配收入”NDI是衡量一个国家最终所得收入的总量指标,GDP代表的是生产总量;NDI代表的是收入总量。因为,一国的GDP要经过收入的初次分配和再分配最终才能形成一国的NDI,生产总量并不等于收入总量,通常情况下发达国家的NDI往往大于GDP,而发展中国家NDI往往小于GDP,这反映了生产和收入之间的分配关系,因此,它是观察和分析国家之间、地区之间、以及部门和人群之间收入如何分配的最重要的经济指标。

测算

人均可支配收入

人均可支配收入居民可支配收入是通过居民家庭日常获得的总收入计算得来的。居民家庭总收入中包括个人所得税、公积金、养老基金、医疗基金、失业基金等,这些属于国家先发后征或居民家庭成员必须缴纳的刚性支出,因此这部分名义收入(居民不可自由支配的)必须予以扣除,余下的即为居民可以用来自由支配的收入。国民可支配收的测算可以从宏观和微观两个角度定义。

宏观角度

从宏观核算角度:国民可支配收入=国内生产总值+生产要素净收入+经常性转移净收入。

①生产要素收入=劳动者报酬收入+各项财产性收入;

②经常性转移收入=补贴收入+赠予收入+无偿转移。

微观角度

从微观统计角度:国民可支配收入=城镇居民可支配收入或农村居民纯收入。具体解释见统计指标说明。

计算公式:

居民可支配收入=城镇居民家庭总收入-交纳所得税-个人交纳的社会保障支出。

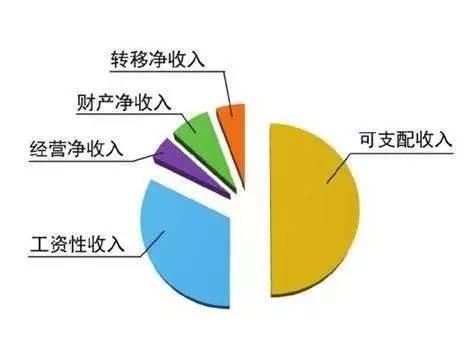

家庭总收入包括工薪收入、经营净收入、财产性收入(如利息红利房租收入等)、转移性收入(如养老金、离退休金、社会救济收入等)。

农村居民可支配收入:

根据国家统计局制定的农村住户调查方案:农村居民可支配收入是指农村住户获得的经过初次分配与再分配后的收入。可支配收入可用于住户的最终消费、非义务必支出以及储蓄。

计算方法:农村住户可支配收入=农村住户总收入-家庭经营费用支出-税费支出-生产性固定资产折旧-财产性去出-转移性支出-调查补贴

城镇居民可支配收入:

城镇居民家庭可支配收入是指被调查的城镇居民家庭在支付个人所得税、财产税及其他经常性转移支出后所余下的实际收入。

现实数据

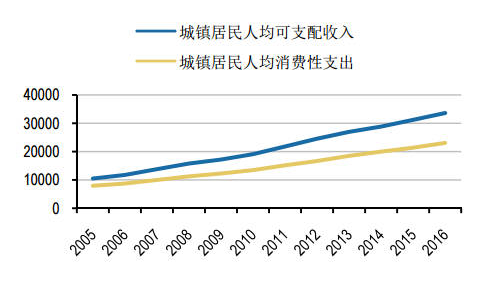

城镇居民人均可支配收入

城镇居民人均可支配收入2011年数据

财政部2012年7月11日公布数据显示,2011年个人所得税3633.07亿元,完成预算的116.4%,高于预算主要是城镇居民人均可支配收入增幅超过预计,相应增加了个人所得税收入。统计发现,目前31省区已经公布了2011年城镇居民人均可支配收入,全国平均水平21810(元)。其中,上海36230(元)、北京32903(元)、浙江30971(元),占据前三名,甘肃垫底14989(元)。从增幅来看,海南增幅最高,达17.9%。

2012年数据

2012年七月底全国已有26个省份公布了2012年上半年城镇居民人均可支配收入。全国平均水平13279(元)。其中,上海20689(元)、浙江18802(元)、北京18154(元),占据前三名,青海7848.41(元)垫底。

意义

可支配收入是一个人、住户或家庭可以花销或储蓄的税后总收入。消费者的收支模式是很有价值的人口统计因素,虽然它与人均GDP、人均收入、消费物价指数、经济周期等概念混杂一起而难于准确计算,但它对消费力或购买力的影响则是显而易见的。

基于城乡居民收入抽样调查的居民可支配收入统计数据是中国国民经济核算体系中重要的基础数据之一,它不仅是衡量国家和各地区居民生活水平的基本指标,而且在宏观经济学理论及实证研究中有着非常重要的地位,对国家宏观经济政策的制定也有着重要的作用。

参考资料

1.可支配收入·乐税网

2.你知道什么是居民可支配收入?·扬州市统计局